BENGALA #148 - LA GLORIA

Tutto Picca (interviste e citazioni) - Le magliette della Lazio - Gerry il tossico - Cafonal

«Quando esce un mio libro mi vorrei ammazzare. Penso all’esistenza buttata. Penso a quelli che devo scrivere per forza per finire di distruggere la mia vita. Ps. Volevo aggiungere che uno scrittore non può mai essere soddisfatto perché c’è ancora tanto sublime. E quando dico che mi ammazzo è per dire che sono un santo purissimo in battaglia. La morte è una vita luminosa».

Facebook, 15 ottobre

«Disprezzo il mondo, eppure vi amo tutti così tanto da esserne divorato».

Facebook, 7 novembre 2024

«IO SOLO HO AVUTO PER GIARDINO D’INFANZIA FELICE IL CAMPOSANTO. SOLO IO SO DESCRIVERE CADAVERI E MORTI COLMI DI VITALITÀ».

Facebook, 2 novembre

dall’account di Aurelio Picca

Io me lo ricordo quando internet era bello.

Non erano mille anni fa, era ieri. Fino al 2010. Fino a prima delle fotocamere frontali (Lo spiega bene La generazione ansiosa di cui ho trattato qui), dei selfie, del pulsante like.

Posso dire di aver vissuto gli anni d’oro della rete, quelli dei blog, dei torrent, di FFFFFound, di Tumblr, di MySpace (il social + bello di sempre). Si trattava di un’adunata di nerd che raggruppavano tutti i loro saperi e li mettevano online. I Cluniacensi del web siamo stati.

Foto, artisti, musica. Non esistevano i creators perché eravamo tutti creators. Senza usare quella stupida parola inglese derivata dal latino, quindi nostra in partenza.

Beh io oggi provo un pò di imbarazzo verso me stesso se guardo Instagram o TikTok. Vedo me, e la gente, tutti atteggiati a dei cazzoni. Parliamo con il linguaggio che si usa lì e mi dà il voltastomaco.

Prima usavo internet per conoscere cose. Adesso sempre di più perché sono assuefatto allo scrolling, dipendente da quegli stimoli. Per fortuna non lo sono più dai like e dai follower ma questo mi ha portato alla quasi totale cessazione dei post.

Quando mi metto lì a fare una Stories di Instagram mi guardo e mi sembro scemo, divento scemo, allora smetto. Non la posto. Pure i miei amici che lo fanno mi paiono scemi ma non ho il coraggio di dirglielo, perché sò che hanno bisogno di quella dopamina… In fin dei conti siamo tutti soli, sui social anche di più.

Sto pensando al mio futuro, al futuro di questa newsletter. Sto avendo idee malsane. Una di queste è abbandonare Instagram e fare solo YouTube. Che non ho mai fatto, che non so fare. Me ne sbatto.

Instagram per parlare di libri non va bene. Come non va bene per parlare in generale. Ti bannano, ti mettono il video in fondo al feed degli altri, c’è l’indice delle parole proibite. Vanno avanti solo i rincoglioniti, le troie e i subumani. E per andare avanti lì sopra devi diventare rincoglionito, troia o subumano. Troia anche al maschile eh, venderti.

Non c’ho più voglia.

Mi piace scrivere, mi piace leggere, mi piace divulgare.

Mi son rotto di doverlo fare seguendo le linee guida della community, ovvero di alcuni buzzurri americani che vanno a giro in ciabatte. La gente è ridocola si toglie da X ma rimane su Instagram, anzi lo comunica su Instagram, che è sicuramente peggio di X. Non ce la posso fare.

Questa settimana ho troppo lavoro, volevo prendere una pausa da Bengala, decido quindi di mandarvi un mini contenuto che in realtà è gigante. Solo Picca.

Perché la scrittura e la lettura sono un momento di sballo. Dice Paolo Nori: mi piace la letteratura non per i messaggi che veicola, ma per come mi fa sentire quando leggo.

Togliamo la briglia della morale e del contenuto, spaziamo nelle sensazioni. Si legge per godere, per vivere. Non per imparare la lezioncina.

Picca è fuori dal tempo, desueto, contemplativo. Non c’entra niente con nessuno, scrive di mondi morti e dice di ambire alla morte, eppure tutte le sue pagine traboccano di vita, sono una seduta spiritica con quell’essere dentro di noi che ama sognare e creare, quell’essere che ci insegnano a mettere nello scantinato a scuola e sui social, per farci somigliare ai modelli in voga.

Alla gloria dobbiamo puntare, a niente altro.

Iscrivetevi a Benga. Teniamo il sogno vivo.

Picca non lo conosco di persona. Sono anni che provo a chiedergli di fargli una fotografia solo per avere come scusa quella di passarci assieme mezz’ora. Lui mi dice di sì, è gentilissimo, poi giustamente devia. Lo capisco. Farei lo stesso.

Che poi è da scemi anche voler conoscere uno scrittore, non ha senso. Io in realtà non voglio davvero conoscerlo, voglio solo vedere se è vero. Se di persona è potente come quando lo leggo. Che pure nelle sue pagine ci sono dei momenti in cui ha dei cali, solo che poi risale dal basso come un toro che ti carica. E sfonda tutto.

Rimane nel pensiero e vorresti solo avere accanto quella voce per farti spiegare le cose del mondo. Questo significherebbe conoscerlo.

Ma non si possono rompere le scatole alla gente, gli scrittori poi vanno lasciati stare. Quelli scrivono. È il male del mondo di oggi pensare che tutti possano entrare in contatto con tutti.

Mi ha scritto: mandami il tuo libro. Gli ho fatto un cuore e poi mi sono eclissato. Non avrei mai il coraggio.

Scrive Nesi sul Corriere di oggi: E quando il libro finisce, nasce la voglia di leggere il prossimo lavoro di questo autore pieno d’oro, e Dio voglia sia il romanzo in cui ci racconterà di quell’estate in cui io non ero al mondo. Ci camminavo invisibile. Cercavo solo chicchi di bellezza. Sparire nella solitudine. Odiavo la realtà.

Il racconto più bello è Il sangue azzurro (pag. 27)

«Ero entrato dal cancello dal settore distinti con due bocce di vino bian co da cinque litri l’una sotto il cappotto. Ero il più piccolo. Quando il carabiniere mi chiedeva “che porti”, rispondevo “Niente!”. Così mi aveva detto di fare mio zio Franco ed io facevo così»

da Edoardo Nesi, Corriere della Sera, 22/11/2024

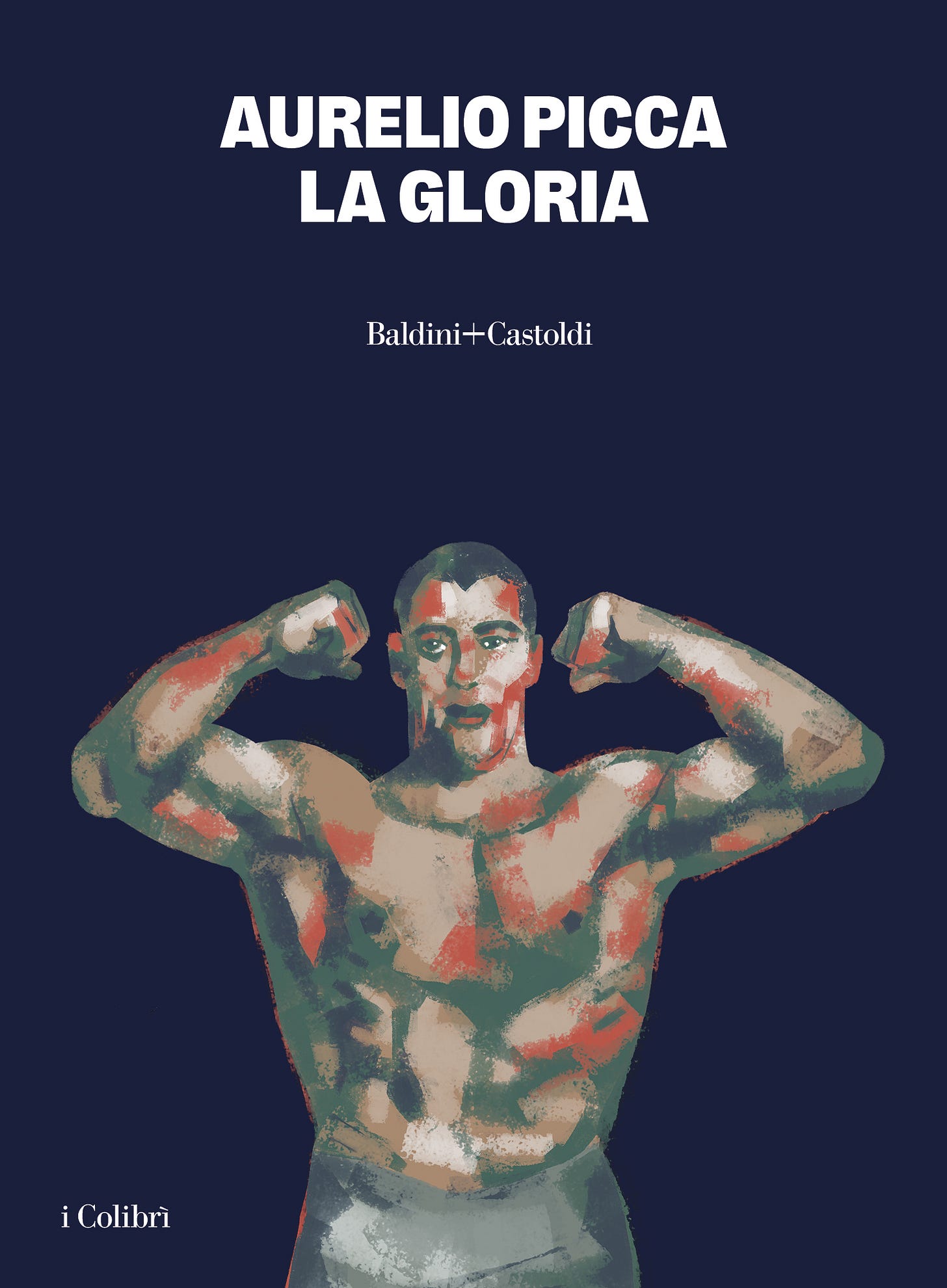

«Già dalla copertina di questo libro agile che raffigura il disegno d’un Carnera si intende infatti che è di sport che si ragiona, qui, e sui risvolti si anticipa che leggeremo di guantoni sul sacco, dell’afrore del sudore, del cuoio d’un pallone e del sellino di una bici da corsa, di moto e macchine potenti.

Ma non è così.

È della gloria che Picca vuole scrivere.

A essa si vuole abbeverare, alle sue fonti sconosciute, e poi restituircela come il grande regalo scintillante che è. La gloria che, spiega la Treccani, è una fama grandissima, un onore universale che si acquista grazie a una straordinaria virtù, per meriti eccezionali, per atti di valore, per opere importanti.

Lo sport—l’autore lo sa bene — è solo uno dei tanti modi per arrivarci, e fin dalle prime pagine sceglie di condurci in un viaggio vertiginoso in cui gli eroi che cita son decine, e quasi tutti morti, e accanto ai campioni, ai vincitori invitti, sfilano decine di comprimari, disgraziati e mezzi banditi, perdenti sconfitti mille volte dalla vita più che dagli avversari, amici e parenti e scudieri suoi, toreri vani e lussuosi, centauri disarcionati dalle loro Kawasaki 750 giù per curve crudeli.

La boxe vista e praticata.

Il calcio e i suoi eroi d’un tempo, quelli dell’epopea irripetibile di una Lazio turbolenta e sventata, folle e decimata dalla sorte, comandata dall’impeto dell’idolo Giorgio Chinaglia e da lui condotta alla conquista d’un improbabile quanto leggendario scudetto. I 400 metri piani, il terribile giro di pista che l’autore racconta d’aver vinto la prima volta che lo corse, in una selezione scolastica per i Giochi della Gioventù. Il professore di ginnastica sgranò gli occhi, pretendeva che mi allenassi.

Non lo feci mai. Avevo la vita che mi chiamava, il tallone ballerino, la strada. Marcello Fiasconaro, l’uomo cavallo, e il suo stupefacente record del mondo sugli 800 che per batterlo ci volle l’idolo Juantorena, anche lui detto l’uomo cavallo. Pietro Paolo Mennea, che aveva gli occhi come palline di vetro nero e vinceva col dito puntato al cielo come a dire Ho vinto io, ho vinto l’oscurità, i demoni, la povertà, la solitudine.

L’ultima gita dei fagottari, poi, la cronaca irresistibile del viaggio di Picca coi suoi cugini e cugine a Madrid sulla 124 d’un parente suo per vedere la finale dei mondiali dell’82».

da Luigi Mascheroni, Il Giornale, 2022

Perché non ti piace Pinocchio?

«Perché fin da piccolo io ho amato i film e le pagine tragiche. Quel pezzo di legno invece non mi ha mai chiamato, non l’ho mai sentito mio. Con i pezzi di legno ci facevo croci e spade. Per me Pinocchio è sempre stato qualcosa di non vivo. Non è un Bildungsroman, non è un viaggio, non forma nessuno, non insegna niente... Pinocchio è solo un gioco di due poveri vecchi, Geppetto e Mastro Ciliegia, e di una fatina pop cadaverica... È una casa di morti».

Liquidato Pinocchio, quali sono i maestri e i classici da abbattere?

«I falsi classici, appunto. Io mi sono formato sugli scrittori di provincia, considerati marginali, e che ora tornano in auge: Giuseppe Berto, più il Berto del Cielo è rosso che del Male oscuro, il Tobino di L’angelo del Liponard, il Malaparte di Kaputt, e poi Piovene, ma certo: anche Comisso, anche il Parise non tanto dei Sillabari, libro elegante ma stiloso, quanto del Ragazzo morto e le comete, una surrealtà che si gioca tra vivi e morti...».

Salviamo i provinciali e rifiutiamo... chi?

«Alberto Moravia è sopravvalutato, perché a parte la gelida disperazione somatizzata che trovi negli Indifferenti, ci resta poco: Agostino, il suo libro più vero, e i reportage dall’Africa, dove l’autore molla il controllo voyeuristico e si lascia andare all’espressività. Un altro grande sopravvalutato è Italo Calvino, uno scrittore che ha fatto disastri nella letteratura italiana inventando un italiano internazionale neutro, perfetto per la traduzione ma che ha lasciato indietro il vero italiano, quello provinciale dei Bianciardi, dei Testori, delle Ortese. Un gioco che ha prodotto una lingua neutra buona per essere tradotta ma che ha tradito. Non a caso il figlioccio letterario di Calvino è Daniele Del Giudice, scrittore molto onesto, ma...».

Pasolini? È il centenario e tutti ne dicono solo bene.

«Anche lui: sopravvalutato. Molto. E ora ti dico perché. Dopo le Poesie a Casarsa, dove era purissimo, doveva smettere di scrivere. Dopo, da quando arriva a Roma, Pasolini cerca solo il successo. E oggi di lui resta poco. I suoi due primi romanzi sono ormai carta straccia, mentre almeno Petrolio è un castello di carne in rovina. Le poesie delle Ceneri di Gramsci le devi scegliere qua e là, mentre ecco, sì come regista è geniale. Non nella Trilogia della vita, girata per ragioni commerciali, ma in Salò, film che non si può guardare tanto è feroce, e che non parla affatto del potere, ma di Pasolini stesso. Certo, poi, di fronte al conformismo intellettuale di oggi, l’ultimo Pasolini diventa un gigante, persino profetico, ma non perché sia stato davvero un profeta, ma perché in un deserto che non vede il futuro uno come lui spicca come visionario».

E poi?

«Montale. Dopo Ossi di seppia diventa un poeta concettoso, pesante, egoista. Mentre ancora chiede vendetta il Nobel non dato a Ungaretti».

Ti danno del conservatore.

«Lo sono! Nel senso che voglio conservare la cultura e la storia della lingua italiana. Per me in questo senso Alessandro Manzoni è uno scrittore enorme. Altro che autore cattolico, semmai sperimentale. Manzoni sapeva usare cinque-sei registri narrativi come nessuno ha saputo fare con quella potenza e quella forza linguistica».

Leopardi?

«Io ho una mia tesi. E cioè che La pioggia nel pineto di D’Annunzio sia meglio del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, un romanzetto breve che racconta l’uomo dalla nascita alla morte in una carrellata cinematografica. Invece La pioggia nel pineto è come essere scaraventati fuori dal Paradiso terrestre ma senza dolore. È un orgasmo cosmico, non una dannazione cosmica come in Leopardi. Il vero Leopardi è quello delle Operette morali, non a caso un’opera di fantasia come gli antichi, non di immaginazione sentimentale come i moderni».

La figura dello scrittore oggi?

«Lo scrittore serve se ha il coraggio di essere sempre eversivo, come lo fu Ugo Foscolo, che aveva combattuto per Napoleone e che quando gli austriaci fecero un elenco degli intellettuali dell’epoca, sotto il suo nome scrissero Pericoloso sotto ogni Stato. L’intellettuale deve essere così: contro tutti, sempre. Rivoluzionario nel senso di essere in opposizione, conservatore nel senso di tenere viva la memoria. Se è capace di essere così ha un senso, ma siccome gli intellettuali di solito non sanno fare altri mestieri, hanno fatto dello scrivere una carriera sicura invece che una battaglia permanente».

Classici, maestri, intellettuali. Tutti bocciati. E la Scuola?

«È un parcheggio dove non si imparano le uniche due cose che servono: leggere e scrivere. Ci sono anche insegnanti eroi, certo. Ma intanto la maggioranza degli studenti non sa più leggere né scrivere. Quando insegnavo, anni fa, io ai miei studenti facevo imparare lunghi canti a memoria di Dante, li obbligavo. Anche i delinquenti che non sapevano spiccicare due parole in italiano corretto. Anzi: proprio con loro mi imponevo. La scuola deve insegnare a leggere e a scrivere. Il resto è solo burocrazia. La scuola oggi è un posto dove le ex bidelle sono diventate segretarie e nelle antologie di Italiano ci sono scrittori contemporanei semi ignoti ma manca Tommaso Landolfi. Abbiamo perso la vera scrittura, la vera lingua».

Cosa abbiamo perso, ancora?

«Il senso del sacro. Totalmente. Io sono un cristiano delle origini, fra paganesimo e santità. Trent’anni fa sentii una predica di un gesuita, a Siviglia: Dobbiamo essere uniti perché la Chiesa è fragile, può cadere. Ecco: la Chiesa deve tornare alla propria fragilità. Non deve andare verso la modernità, non deve accettare il compromesso. Cristo non li accettava. È venuto per dividere, non per mediare. Ha diviso, scandalizzato e dilaniato per essere ucciso, offeso e dilaniato».

Non resta che la Morte.

«Una parola che uso tutti i giorni. Io devo avere il senso della morte sempre vicino, mentre gli uomini tendono ad allontanarla da sé, anche fisicamente. Già Foscolo nei Sepolcri non accettava che i morti fossero ammucchiati fuori le mura delle città. Ora sembra che si voglia addirittura far scomparire i corpi dei morti, cremandoli. Si dice che così possiamo tenere le loro ceneri con noi, ma è una menzogna: si bruciano perché non vogliamo più vedere i camposanti. Ma questo è una sottrazione di umanità, di civiltà, di cultura. I bambini non sanno più cosa siano i cimiteri. I vecchi non muoiono più in casa, ma lontano, nelle cliniche e nelle case di riposo. Muoiono non fra le mani doloranti dei loro parenti, ma fra le mani dei nemici. E così si elimina l’elemento più sacro che esiste: la morte. L’abbiamo tolta di mezzo. Non c’è più stagione del lutto, che è riflessione, preghiera, rimettersi in ordine, autoanalisi, entrare in contatto con l’interiorità. Hai capito allora perché odio Pinocchio? Un libro in cui un cadavere di legno torna in vita, così, come fosse un gioco...».

Questo è il testo con cui Edoardo Nesi ha candidato Picca per lo Strega.

di Edoardo Nesi

Durante questo luglio disperante d’Italia è sortito un romanzo formidabile. Si intitola Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, e l’ha scritto Aurelio Picca, un romanziere che non somiglia a nessun altro romanziere e oggi, dopo quella della critica che ha già ricevuto, merita l’acclamazione del grande pubblico per quest’opera, che è certamente la sua migliore.

Difficile trovare una storia più coraggiosa e lontana dalla piagaccia autoreferenziale e dall’autobiografia spicciola nella quale ogni tanto – spesso – finiamo per cadere tutti e tutte noi che scriviamo.

Eppure di vita si parla nel Grande criminale. Di vita che scorre tagliente e laida nelle vene, bastarda e cattiva, eppure angelica. E del dolore, il dolore anch’esso angelico, e immenso, e mai sedato che continua a pugnalare Alfredo Braschi, il quasi sessantenne protagonista, luogotenente di un famoso, spietato, efferato criminale che negli anni Settanta terrorizzò Roma con i sequestri di persona – quell’antichissima, selvaggia coltellata al cuore della società che turbò me e la mia famiglia e la mia città per tutti gli anni in cui sono stato ragazzo, durante i quali si diceva fosse la Calvana, la brulla microcatena montuosa che sovrasta Prato, a ospitare i rapiti di tutta Italia, che, come gli stracci di Malaparte, finivano tutti qui.

Vive, il gran romanzo esistenziale di Aurelio Picca, in terre senza legge, buie, lovecraftiane, che da Roma non distano granché ma paiono lontanissime, e si stendono zitte tra laghi profondi e scuri, diamanti neri, o catrame fuso o pietre d’onice, in cui l’anima del protagonista affonda insieme alle speranze di salvezza. Per me il lago Albano è la morte, eppure ci vivo. E in una pensione, circondato da antichi sodali a lui rimasti fedeli, vive il Braschi, se può dirsi vita lo squallore dell’invecchiare tormentato dal dolore indicibile d’aver perso l’amore della figlioletta — A un anno e mezzo le facevo guidare, tenendola ficcata tra le cosce, la Bentley rossa. Urlava di gioia a vedere che a un piccolo movimento del volante la macchina sbandava. «Amore mio», le dicevo, «attenta che cadiamo su Roma» — per via d’un’orribile accadimento che – lui belva, lui leone – non era stato capace né di impedire né di punire, e porta sempre con sé una di quelle pistole per ammazzare i tori nel caso gli riuscisse di trovare chi fosse stato a compiere quello sfregio infame, e intanto perlustra senza fine le sue terre aspre, senza meta né ragione, e continua a passare davanti alla vecchia discoteca frequentata da ladroni, corridori di moto truccate e ragazze che sono state cancellate dal tempo o si sono sposate e ora sono nonne.

Intanto la sua storia passata riaffiora nell’intreccio febbricitante di una trama sospesa e interrotta, che fa l’andirivieni tra oggi e ieri, gli anni Settanta di Laudovino De Sanctis, il più grande criminale di Roma del titolo, che si presenta mirabilmente nel pezzo di bravura che sta all’inizio del romanzo, quando regala una Ferrari Daytona viola al Braschi ragazzino, solo perché lo vede a cena con la sua ragazza al tavolo accanto al suo e in qualche modo, per qualche ragione, lo sente vicino. Indossavo la camicia sbottonata sul petto, il giubbino di pelle e all’anulare portavo l’anello di zaffiro. Il Vecchio Fico ardeva. Io e Catherine avevamo fatto l’amore l’intero pomeriggio.

Nasce così la storia dell’amicizia tra Alfredo e Laudovino, che lo vuole e lo porta con sé nella banda ma cerca sempre di tenerlo lontano dai guai più grossi, e lo protegge come se gli fosse figlio mentre si srotola la sarabanda di delitti e rapimenti ed estorsioni che Picca racconta magistralmente, e fa impallidire tutti e ognuno dei libri e dei film sui criminali romani che ci vengono ammanniti da anni, ormai stancamente, dal cinema e dalla televisione.

Nulla m’importa che sia tutto vero, che De Sanctis sia esistito davvero, che i rapimenti narrati nel libro ci siano stati. Apprezzo ammirato – non posso non apprezzare – la scelta d’inserire nel romanzo le raggelanti deposizioni processuali e i verbali di interrogatorio che subito denunciano, con un’asprezza e un vocabolario impossibili da inventare anche per lo scrittore migliore, d’esser parole vere dette da criminali veri, e mi atterriscono e mi fanno rincuorare di non esserci mai finito io, nelle mani di Laudovino, ma nulla, davvero nulla di ciò che si legge in questo libro può far scordare d’essere di fronte a un romanzo, all’opera dell’invenzione d’un autore che padroneggia la sua arte fino a piegare il reale e costringerlo a prender parte al gran sabba che è Il più grande criminale, a diventare il portento del male raffigurato, della crudeltà vuota e necessaria, ferina e quasi involontaria di Laudovino che Picca non cerca mai di spiegare o scusare e invece sceglie di mostrarci nell’orrore noncurante che la riveste e la incarna, nella semplice, terribile pochezza del gesto che serve a togliere la vita al rapito – un colpo solo, come anche Robert De Niro nel Cacciatore.

Per quanto conservi l’incanto di sembrare scritto di getto, in un’unica dolorosa sessione di flusso di coscienza, questo è un romanzo che porta uno scheletro d’acciaio, lo stesso acciaio delle rivoltelle dei suoi eroi miseri e perduti, e d’acciaio sembra essere anche la fiducia di Picca nel credere sia ancora possibile raccontare un mondo slabbrato e vuoto, senza senso, dimentico persino dei demoni che lo governavano sino a pochi anni prima, e si debbono perdonare tutte quelle scorrettezze imperdonabili di cui il libro è costellato, come le si perdonano a Houellebecq e ai pochi altri che si sforzano di continuare a camminare su quel sentiero stretto e ripido e irto di rovi su cui ha sempre camminato Aurelio Picca.

La Verità, 6 maggio 2018

Perché questo libro, dopo la Roma di Romanzo criminale e Suburra, dei film di Claudio Caligari e Fabrizio Mainetti?

«Quei film non li ho visti. Conosco un po’ Caligari, ma mi è sembrato scarno e poco vitale, per quanto lui sia autentico. La mia Roma ce l’ho in corpo da tanto. Quando ho scritto un post su Facebook, Paolo Repetti di Stile libero mi ha chiamato: “Aurelio, ho sentito i brividi. Ce la fai a tenere questa scrittura per 200.000 battute?”. Pure per 700.000... Pensavo di avere delle immagini nuove. Ho vissuto gli anni della ferocia e della trasformazione, quando hanno fatto diventare città una Roma che non lo era».

E cos’era?

«Un agglomerato di villaggi, di barrios. Ogni quartiere con storia e ostilità proprie, la Garbatella contro Trastevere, Testaccio contro i Parioli. Quella era la forza. Ognuno con la sua lingua. Ti spostavi di un chilometro e cambiava l’inflessione. Poi si dimentica sempre che Roma ha il mare di Ostia. E Ostia di Sergio Citti, che per Laura Betti era la vera mente barbarica più di

Pasolini, è un grande film».

Roma maschio e femmina, santa e mignotta, cinica e selvaggia. Sintesi di contrari e contrasti: tutti dentro l’arsenale del titolo?

«L’arsenale è un gigantesco magazzino che in realtà viene dalle navi militari di Venezia. L’ho usato anche in un vecchio poemetto. Mi piaceva questo luogo abbandonato, ma pieno di energie. Come tante rovine abbandonate e carbonizzate, che invece sono pietre preziose adagiate: il passato, la ferocia, le lotte, la mitologia».

Ci sono anche eroi tragici come Giorgio Chinaglia e Nino Benvenuti.

«E Carlos Monzon, il primo criminale moderno arrivato a Roma. Quando mise al tappeto Benvenuti alla dodicesima ripresa ero lì, in quel palazzetto vociante, che sembrava un’astronave poggiata sull’Eur. Le donne urlavano “Nino, Nino”. Avevano già capito che non ce l’avrebbe fatta. Monzon l’aveva lavorato col sinistro tutto l’incontro; per poi sparare il destro, definitivo come una pistolettata. Una tragedia».

E Chinaglia?

«Tra romanisti e laziali è sempre odio e amore. I romanisti lo dicono: un avversario potente come Chinaglia non l’abbiamo più trovato. Segnava e andava sotto la curva puntando il dito a mo’ di pistola: eccomi qua, vi ho bucato. Anche lui è stato un eroe tragico, morto male in America. Come Monzon, finito in galera perché aveva ucciso la moglie. E una sera, tornando in carcere, ha trovato la morte in un sorpasso azzardato. Roma ti esalta e ti distrugge, puoi essere re solo per un giorno».

Tranne Francesco Totti, che è l’ottavo?

«Totti appartiene a un’altra Roma. Il re della mia epoca era Bruno Giordano... Quando ho visto Roberto Fico camminare circondato da una folla di compagni e uomini della scorta ho pensato già alla fine. Troppa gloria concentrata non dura».

Tragedia fu quella di Luciano Re Cecconi, una rapina per scherzo finita all’obitorio: incoscienza, sfrontatezza...

«Re Cecconi era l’unica mezz’ala che si permetteva di falciare Romeo Benetti. Era il più sensibile del gruppo, anche se pure lui giocava con le pistole, come Martini, D’Amico e Wilson. Chinaglia invece si era comprato un winchester. Andarono dal gioielliere di Pietro Ghedin all’orario di chiusura e finì in quel modo. Calciatori, gioiellieri, artisti e criminali erano sempre a contatto».

Era già il mondo di mezzo?

«No, era un fatto fisico, più che di mediazioni. Erano rapinatori a mano armata, impulsivi come gli artisti. Gente che dava tutto nella ribellione. Come la banda di Cimino, il primo che estrasse la pistola e freddò i Menegazzo, due fratelli gioiellieri. Quei criminali sapevano di dover morire. Rapinavano solo per godersi il bottino. Non cercavano protezioni e intrallazzi come i boss e la banda della Magliana che mediava col potere per avere il controllo del territorio».

Il giorno in cui accaddero non sapevi nulla degli scontri al comizio di Luciano Lama: non t’interessava la politica?

«L’esistenza superava la politica. Mi ritrovai il 17 febbraio del ’77 a pisciare mentre i grandi andavano a scopare in via Castro Pretorio. C’erano stati gli scontri per Lama. Dopo dieci giorni si trovava solo eroina, la marjuana era sparita».

Come te lo spieghi?

«Allentare i controlli sulle droghe pesanti era un modo per indebolire la protesta giovanile».

Tu eri fuori dai giochi?

«Avevo già trovato Ugo Foscolo, la letteratura e l’arte».

La Roma di oggi cosa chiede alla politica?

«Che le tolga gli orpelli. E che ridia vita ai quartieri, come isole di un grande arcipelago. Invece gli intellettuali stanno tutti negli stessi posti, hanno steso una colla…».

«Da ragazzo non mi facevo neanche fotografare. Poi ho trovato subito la scrittura. Mi piace leggere i miei testi a teatro. Mi piacerebbe anche girare e produrre per altri. Forse avrei potuto essere un attore internazionale, un animale con più espressioni di Nicolas Cage. Mi ha fregato la letteratura».

Che cos’è per te?

«Cercare mio padre che ho perso troppo presto. Avevo ereditato la sua rivoltella e fin da bambino me la portavo appresso come una reliquia. Senza la letteratura sarei potuto diventare un rapinatore a mano armata. Oppure morire nelle corse notturne in auto. La letteratura mi ha salvato la vita. Però me l’ha anche rubata».

I critici dicono che la narrativa italiana non ricerca l’assoluto. Baricco sostiene che non può più essere ciò che è stata in passato.

«Io non sono moraviano, ma qualche volta Moravia aveva delle buone sintesi. Come quando diceva che l’artista deve sempre cercare l’assoluto, il politico il relativo. Il mondo globale va tutto spedito verso la comunicazione e distrugge l’arte. Per esempio, non capisco questo andare tutti alle mostre. Si dovrebbe prima avere amore per l’arte e poi andare a vederla. Invece, oggi anche chi non la ama va a vedere l’arte».

Per dovere, per moda, snobismo?

«Le fondazioni, la comunicazione, il turismo, lo scambio, i festival… Un conformismo osceno che non serve, non coltiva lo spirito. Per certi versi sono un monaco, ma non trovo più un’abbazia dove ci sia silenzio, perché in tutte sono entrati il turismo, il commercio. La comunicazione che impazza ha sottratto mistero anche ai luoghi del mistero».

Questo libro sembra un racconto notturno al bar, imbevuto di nostalgia?

«È un’autobiografia devastata, il ricordo è tutto scritto nel mio corpo. Se quello che racconto non l’ho fatto tutto io, almeno l’ho visto da vicino».

Un racconto di malinconia?

«Di struggimento, di una giovinezza gridata».

Un racconto di rimpianto?

«Un uomo senza rimpianti è un bugiardo. I miei li sento come una voce interiore che ogni tanto mi chiama. Non so se chiamarli rimpianti o attrazione per ciò che non ho avuto o non ho voluto».

Di cosa parli?

«Del figlio che avrei potuto avere. Da ragazzi eravamo talmente ignoranti che l’aborto sembrava una cosa facile e gratuita. Invece, quando mi successe insieme alla ragazza di allora, avvertii un grande vuoto. E dei figli che hanno rifiutato le donne per me o che ho rifiutato io. Non mi sento un assassino, pur essendo contrario all’aborto, tranne quello terapeutico. Mi sento un uomo al quale, in qualche modo, il destino ha tolto una definitiva potenza».

Definitiva? Quando sei nato, nel 1957 o nel 1960?

«A forza di dirmi che somiglio a Curzio Malaparte, mi sono preso l’anno di nascita di quando è morto lui: il 1957. Però, mo’ basta con ’sta smania dei media di sapere quando uno è nato. Il valore di un artista deriva dalle sue opere. Da quando si è cominciato a parlare di rottamazione la data di nascita è diventata come il marchio che s’imprime sulle bestie. Invece di parlare dell’ingegno di uno scrittore vogliono sapere quando è nato e con chi è sposato. La biografia diventa pettegolezzo. Siccome sono un foscoliano e credo nel culto dei morti, sulla mia tomba non metterò né data di nascita e di morte né ciò che ho fatto nella vita, solo nome e cognome».

Come guardi al futuro?

«Ho tre possibilità. Mettere via i soldi, senza sprecarli nell’acquisto di una Ferrari 412 come quella del protagonista del mio prossimo romanzo. Comprare una grande casa dove ritirarmi a scrivere un libro di tremila pagine, intitolato Il romanzo dell’eternità e diviso in tre capitoli: infanzia, giovinezza, morte. La seconda possibilità è morire come mio nonno, d’infarto e ictus insieme, perché ho l’emoglobina alta e l’ematocrito come Pantani. La terza possibilità, più remota, è avere dei figli».

ecco Luca

«come uno straccetto bianco, con un occhio solo. la prima coppa, 1954. con humberto tozzi, forse l'unico brasiliano notevole in tutta la nostra storia. noi abbiamo gli argentini.»

«lo scudetto del 1974 è stato il più bello tra i più di cento assegnati in italia, vinto dalla squadra più fica che sia mai vista in serie a.»

«gli anni 90 psichedelici coi pattern matti e traslucidi. addosso a gazza.»

«la lazio ha il colore celeste in onore della grecia olimpica. invece di chiamarsi roma, invece di avere quei colori alla matriciana, invece dei sette re. la grecia, olimpia, l'aquila: la roma imperiale. tutto un altro respiro. questa forse l'unica maglia «matta», marziale come il marmo di un tempio.«le follie dell'imperatore cragnotti. al mondiale, si incontrano italia e cile. segnano vieri e salas. la lazio li prende entrambi, li prende tutti. e la puma rimette il nero nella nostra maglia. una banda nera esiziale: siamo la squadra più forte del mondo.»

«le follie dell'imperatore cragnotti. al mondiale, si incontrano italia e cile. segnano vieri e salas. la lazio li prende entrambi, li prende tutti. e la puma rimette il nero nella nostra maglia. una banda nera esiziale: siamo la squadra più forte del mondo.»

«sono gli anni di cragnotti, mancini, gli argentini e dei serbi. uno scudetto perso all'ultima giornata, uno scudetto vinto all'ultima giornata. la maglia nera sembra una divisa da supereroi. tutto quello che ci succede è straordinario. ogni giorno è eccezionale.»

«noi vestiamo in bianco celesti, come l'albiceleste, in inglese skyblue, ancora più chiaro. i tifosi della roma, che sono i più miserabili di tutti e tifano una squadra presa per il culo e a pallonate in tutto il mondo, con le loro maglie municipali, non sanno dire altro se non che siamo sbiaditi, che sembra il pigiama. il pigiama che gli regalano a natale le loro famiglie tra le mura asfissianti di una città decaduta. qui noi abbiamo solo il cielo, sopra roma. sopra tutto, e c'è solo aria, onore, tradizione e tutte i nostri morti.»

«il tabù del nero e dell'aquila su una maglia sensazionale. la tifoseria della lazio è di estrema destra, neofascista. è una cosa che mi fa tantissimo piacere e che rispetto, non vorrei che cambiasse mai, anche se io sono completamente, violentemente antifascista. va tutto bene così. è tutto perfetto.»

«io che vinco la mia famosa ritrosia ad apparire per posare con la maglia bandiera. insieme a quella del boca juniors e della sampadoria, la maglia più bella del mondo. ci hanno giocato bruno giordano e ciro immobile, i nostri re napoletani, biondi e azzurri. sono convinto, che non esistano colori più belli e dignitosi e giusti di questi. l'aquila porta la luce e la libertà in un mondo di foreste selvagge, dominato dalla superstizione e dall'oscurantismo.»

Guardate sto capolavoro dell’87.

L'imperatore di Roma è un film italiano del 1987 diretto da Nico D'Alessandria. Il film racconta le giornate di un tossicodipendente romano di nome Gerry dedito all'accattonaggio, attraverso le interminabili camminate del protagonista in una Roma decadente.

Volevo postare un po' di foto di Pizzi e mi sono imbattuto in questo post di Efrem Raimondi, che ripubblico.

dal Blog di Efrem Raimondi

Io mia moglie non la fotografo mica.

Umberto Pizzi: il più conteso fotografo delle feste nobili e nobilastre di questo Bel Paese. Quelle feste dove la ricchezza si ostenta e ogni poro si dilata per occupare più spazio possibile della sua inquadratura… che se Pizzi non ti mira, non esisti.

Visto dalla luna, sembra un Paese in cui potrebbero comandare i Simpson.

Questo, Roberto D’Agostino: un genio! Temuto e leccaculato, giusto per rimanere nello spirito dei soggetti di Cafonal in primis, che è il più strong, e di ultra Cafonal, il secondo volume della saga del bon ton Roma Antica Ultimo Stadio.

Umberto Pizzi mi piace, perché diretto… un iperrealismo punk che non lascia spazio alle congetture: ciò che si vede è.

Lo stimo, perché l’ho visto all’opera. A Capri due anni fa, per uno shooting, e girovagando per i soliti posti mi sono trovato lì per lì invitato a un matrimonio vippissimo… io che c’entravo niente, io che ero sderenato, io vestito da lavoratore della fotografia, versione estiva.

Ho indossato una camicia bianca – bisogna sempre averne una a portata di mano – e ci sono andato. Festone post incluso.

Così appunto ho visto come lavora: fotocamera in mano e flash centrale sparato addosso. Non ha bisogno di dire niente, è la fauna che si esibisce. Che lo insegue. Che sgomita e piroetta… un circo a sua disposizione. E a disposizione di Dagospia.

Entrambi pescano a piene mani. Ma Umberto Pizzi pesca di più.

Perché ha il potere tra le mani in quel preciso momento. E sa come usarlo. Senza sconti.

La sua presenza è catalizzante. Tanto che se per un po’ non lo vedi, c’è chi si preoccupa.

Io no. Io lo tenevo d’occhio. E quando l’ho visto in disparte, con la fotocamera abbassata, apparentemente inerme e rigorosamente da solo, mi sono avvicinato e l’ho fotografato, previo consenso, con la compatta. Che avevo assolutamente portato… si sa mai che esplode qualche tetta o casca qualche zigomo… e in tal caso, giuro, avrei scattato. Perché bisogna scattare per credere a ciò che si vede.

Che secondo me neanche Pizzi crede a ciò che vede, per questo usa la fotografia.

Questa fotografia oltraggiosa. Questa fotografia imitata da ragazzetti e ex, impasticcati di British style e Berlin power.

Vorrei ricordare che l’archivio di questo signore consta di 1.300.000 immagini… tutelato dal Ministero dei Beni Culturali – che non ho capito bene cosa materialmente significhi.

Poi abbiamo chiacchierato.

Non con tutti ma con alcuni fotografi mi intendo al volo.

In buona parte dipende dalla fotografia che fanno.

E Cafonal è in bella mostra nella mia libreria… ça va sans dire.

Poi Pizzi esibiva nella circostanza un’espressione che riconoscevo.

Questo me lo rendeva famigliare.

Le immagini di questi due volumi coprono il decennio 2000-2010.

Le avrei riprodotte tutte! Non è possibile. Poi meglio avere i volumi in mano. Soprattutto il primo, Cafonal. Che è davvero un concentrato potente.