BENGALA #168 - LE FEMMINE

donnaregina - Maria sole - Rosalinda Fox Solomon - Mimi Baez by d'Aloja - donne che parlano di botte - Just Married

Sono un uomo donna, tengo la fessa. È una fessa interiore, immaginaria per cui molto drammatica. La fessa è il mio fallo. Il fallo è pure la mia fessa. Sono fluido prima dei fluidi e sono etero come un masso.

Cresciuto dalle donne, ho conosciuto nella vita più loro dei maschi. Amiche donne, confidenti, ho sempre parlato meglio con loro.

Sono femminista senza fare manco un like a quelle sciamannate che sberciano su Instagram, tipo la Vagnoli. Quelle non c’entrano niente con il femminismo.

Senza stare a far troppi giri di parole una roba la sappiamo tutti: per secoli il maschio ha dominato il mondo quindi anche il campo culturale ed artistico. Ci sono state le donne, ma hanno sicuramente dovuto faticare il doppio per essere notate.

Non ammetterlo equivale a negarlo.

Credo che ormai questa era sia finita e a meno che le ragazze di domani non confondono il mostrarsi mezze nude in giro con l’essere delle eroine della libertà, non ritornerà più. Per fortuna.

La voce di Amy Winehouse mi ha accompagnato per anni, le poesie di Alda Merini mi son rimaste dentro, la prosa di Joan Didion mi ha insegnato tanto. Le foto poi: Lisetta Carmi, Diane Arbus, Nan Golding, Letizia Battaglia. Ultimamente ho avuto per mani più lavori scritti o prodotti da donne che in altri periodi ma è stato un puro caso. Quindi ho assemblato un Bengala un pò al femminile. Ma mai e poi mai perché credessi che ci fosse bisogno di una quota rosa o di un’antologizzazione della produzione di genere. Solo per caso.

Dice Carmen: «Ammiro Elodie. Qualcosa in lei mi fa capire che c'è una rivoluzione ancora da vedere. Negli anni '70 Janis Joplin posava nuda con una collana a coprire i seni come atto rivoluzionario. Una foto che ha ripreso e per la quale è stata criticata. Nella subcultura imperante uno stesso scatto prende il significato di oggettivazione. Non è colpa di Elodie se la gente è ignorante».

Mah, non so. Adesso posare nudi mi pare non solo che sia la norma, ma che sia tutto tranne che rivoluzionario. Sdoganato, plateale, inutile. Ho visto l’Eurovision l’altra sera pareva la sagra della mortadella con tutte quelle coscione mezze svestite. Canzoni oscene e culi top. Eddai Carmen, ma che minchia dici? Elodie e Janis Joplin… boh.

Questa cosa che per sembrare sempre avanti bisogna essere attuali, d’accordo a prescindere col presente, presentisti in qualche modo, mi pare una forzatura. Elodie fa robaccia e la ascoltano i dodicenni. Poi ci fanno le copertine di Vanity Fair mezza nuda perché piace ma non venite a parlarmi di progresso. Casomai direi che incoraggia il regresso. Quantomeno delle donne. Perché se la Joplin poteva posare nuda negli anni della contestazione giovanile facendo incazzare gli adulti, Elodie posa nuda per le multinazionali che incassano su di lei e nessuno storce il naso. Il contrario.

Insomma, Bengala sta da un’altra parte.

Abbonatevi.

Potrete leggere online e sul cartaceo diversi pezzi che parlano di questo libro, della sua trama. Questo, non è uno di quei pezzi.

A prescindere dal tema di donnaregina (tre filoni narrativi che si sovrappongono: la genesi di un libro su un ex camorrista; la storia della relazione tra l’autrice e Michela Murgia in fin di vita e la storia del rapporto dell’autrice con una figlia che fronteggia una grave depressione), il tema per me è solo uno: scrivere la verità.

Quello che succede alla Ciabatti è un pò frutto della volontà e un pò del caso. Lo spiega bene nel libro, lei che è abituata a fare interviste colte per un noto quotidiano, riesce ad avere un’occasione: ritrarre un ex boss della camorra, Peppe Misso. Solo che lei di camorra sa poco o niente, Napoli non le piace e non c’è mai stata (ora che piace a tutti!!!), non si è mai rapportata con quel mondo, non ne scrive seguendo i drammatici canoni stilistici ed è per questo che pubblica un libro veramente libero ed efficace. Non c’è alcuna riverenza nel suo linguaggio né la drammaticità di queste occasioni coi toni seriosi. Lei stessa dice: il contatto di Misso me l’ha passato Saviano, io aggiungo che Saviano un libro del genere non lo avrebbe mai potuto scrivere (sia perché gli manca di essere una penna tanto affinata, sia perché è troppo intriso di un dramma personale che sporcherebbe il tono della narrazione). Ciabatti va agli appuntamenti con Misso un pò col cuore in gola, ma di lui resta affascinata perché crede agli UFO. Ci parla come si parlerebbe con qualcuno al bar.

Rischia di farlo incazzare pesantemente, scopre che non solo il boss ha un figlio gay che tiene nascosto, ma che addirittura quel gay è una trans. Apriti cielo. Son quelle le storie che le interessano e che francamente interessano anche al lettore.

Per scrivere un libro del genere devi frequentare il tuo soggetto, conoscerne i tic, subirne le paranoie istrioniche, sorbirsi anche la serie di scuse che costui accampa su se stesso per descriversi migliore di come è. Perché questo è un pò il tema: chi trova qualcuno che scriva di lui, pretende sempre il compitino. Mi ricordo di Berlusconi tutto entusiasta per il film di Sorrentino, che poi quando esce il film lo fa bandire dall’Italia.

Peppe Misso detto O’Nasone fa un pò la stessa cosa. Un tizio da decine di omicidi che tende sempre a volerne uscire pulito dopo un pò non lo sopporta più nessuno. Infatti man mano che scrive la Ciabatti tende a raffreddarsi. Ha una vita da vivere, una figlia adolescente che soffre seriamente di depressione, un’amica che sta morendo, ripensamenti vari e paranoie sulle possibili ritorsioni che un libro del genere comporta. Alla fine, chi glielo fa fare di continuare? Come ogni persona sensata e umile, tenta più volte di affossare il suo stesso lavoro, di sabotarlo. C’è sempre un momento in cui pensi: ma si dai, mandiamo tutto all’aria. Mi ricorda Thomas Bernhard sull’inutilità della scrittura o Freud quando parla di distruggere l’oggetto amato. Però il tarlo scava sempre nello stesso punto. Cazzo, hai iniziato, devi sconfiggere anzitutto il mostro che hai dentro e ti rema contro e poi le catene che gli altri ti vogliono mettere. Scrivi per non farti calpestare e calpesti per restare al mondo. Ci rimangono sempre tutti male perché chi si prende il diritto di scrivere la verità divide, sta sul cazzo, genera caos. È costretto a vivere di lato, mai troppo al centro, perché il centro è per i moderati. Ma la verità è una vertigine stilistica, ti permette di toccare grandi profondità e gli scrittori che la rincorrono ottengono sempre risultati stravaganti.

La Ciabatti ha bisogno di legittimarsi verso un mondo narrativo prettamente drammatico (e maschile?), che forse ha in toto l’esclusiva sulla rappresentazione dei cattivi, del male. I giornalisti della cultura scrivono di gente della cultura, quelli di impegnati scrivono dei cattivi. Scurati su tutti. Gomorra non l’ha scritto una donna, Mare Fuori manco, Liberato non è femmina, etc etc. Non solo: chi scrive dei boss lo fa da decenni, non ha avuto dei romanzi candidati allo Strega in cui raccontava le proprie vicende personali.

La Ciabatti è una outsider in questo mondo. Il che è perfetto. Penso alle grandi riviste del passato che affidarono a Truman Capote il reportage su un omicidio efferato, a Joan Didion, a Emanuele Carrére che vive le vite degli altri e riesce a scendere nel loro abisso.

Ogni pagina ti aspetti che la Ciabatti molli e mandi tutto affanculo, perché è una scrittrice e non deve dimostrare niente a nessuno. Perché non ha voglia di sorbirsi il pentito di camorra che si descrive come benefattore né di fare troppi salamelecchi. Invece fa il lavoro sporco, si ciuccia quotidianamente i messaggini del boss che straparla per anni e rende il tutto godibile a noi lettori solo mettendogli accanto la propria vita intima: la figlia ricoverata, un’amica che muore. Alla fine leggi e ti affezioni più alle storie laterali che a quella principale e qui c’è la raffinatezza del libro: è proprio come la realtà!

Siamo tutti buoni a parole a fare grandi discorsi retorici ma alla fine ci interessiamo ai fatti umani. Se riavvolgi il film della storia e lo riguardi dall’inizio tutti i grandi protagonisti, visti col senno di poi, erano uomini come gli altri, solo un pò più infoiati. La storia di Peppe Misso è interessante da conoscere solo se lo consideri come Peppe Misso, fuori dal mito sia nel bene che nel male. Un cristo veramente matto di Napoli che ha avuto una vita assurda.

Donnaregina è un libro che rimette la prospettiva al posto in cui deve stare:

1) mai baciare il culo a nessuno

2) scrivere è una lotta contro il mondo.

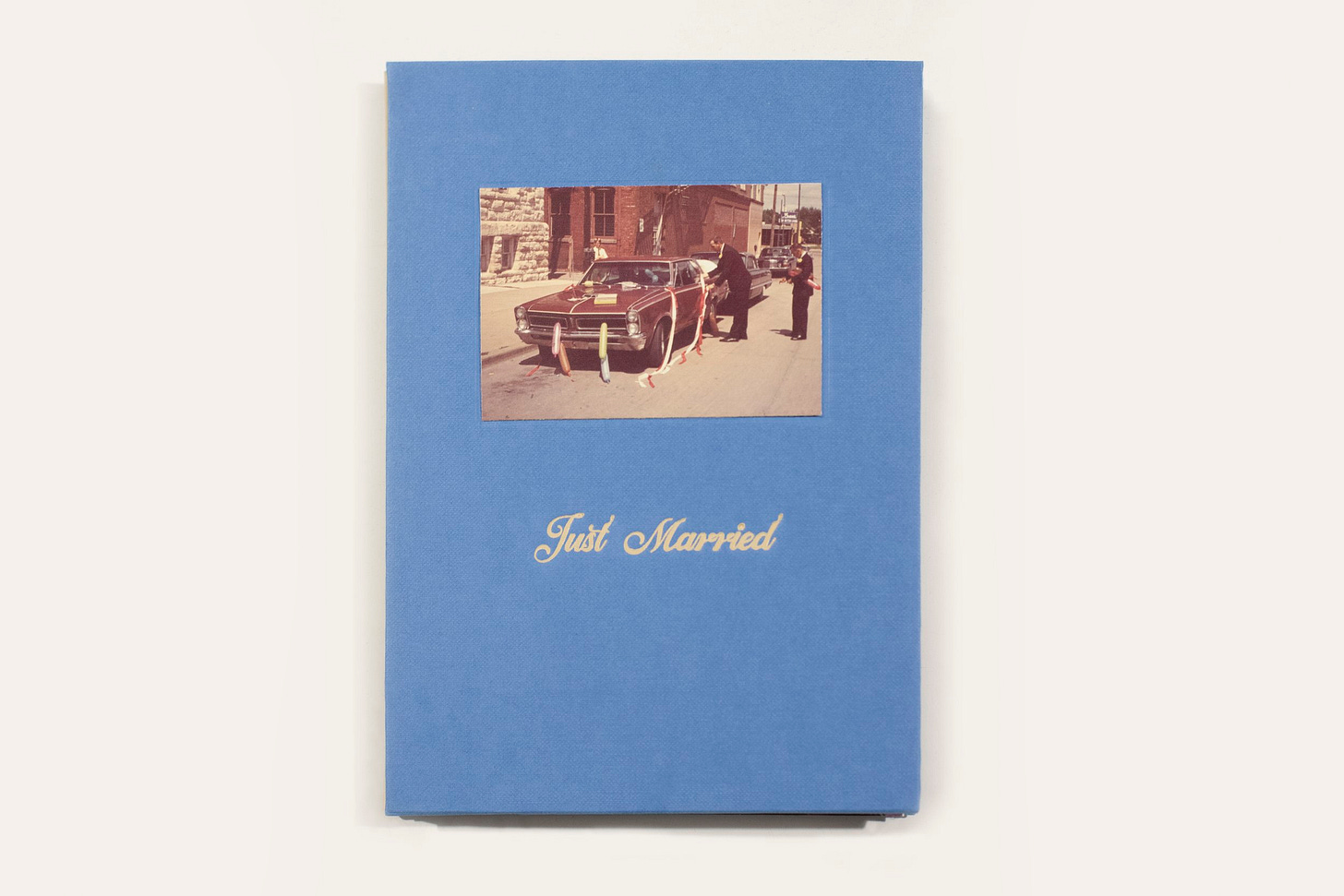

Allora, noto questo libro sin dalla copertina e capisco subito che mi interessa. Mi piace la cover, mi piace la foto scelta, mi piace il font. mi piace il tema: l’autrice, la giovane artista Del Gatto, girando per mercatini a Milano prima e online dopo, incappa in vecchie diapositive dei matrimoni americani, in cui compaiono Cadillac e cassettoni vari, ma fastose, vere status symbol.

L’altro giorno Aurelio Picca, riguardo alle auto di oggi ha scritto: Preferisco disseppellire cadaveri o tumularli. E desidero trasformarmi in rospo o cavallo o civetta piuttosto che rimanere umano viaggiante in questi contenitori orrendi che distruggono il mio primo treno dei tre anni. Mai sentito tanto puzzo di sudore, pochezza mondiale interiorizzata insieme. Certo ho preferito sempre navi e auto. Ma giuro che tutti i quattrini che mi posso rubare li investo in una Rolls Royce Silver Wraith con autista. Sperando che scocci per strada ristabilendo ogni volta un viaggio senza fine.

La penso un pò allo stesso modo. Il lavoro della Del Gatto mi pone un quesito: come mai piace tanto la roba vecchia? Come mai faccio tanta fatica a digerire i canoni del presente?

Una risposta potrebbe essere che sto invecchiando e non capisco il contemporaneo. Oppure che la roba prodotta fino a vent’anni fa era semplicemente più bella. Le diapositive erano esteticamente belle, i cassoni americani con le ruote erano meglio dei fottuti suv che impestano le strade oggi.

Il libro è veramente prezioso. L’autrice scrive: Just Married” è un progetto fotografico che esplora l'evoluzione del matrimonio attraverso un'inedita prospettiva: le auto nuziali americane degli anni '50, '60 e '70. Queste vetture, decorate con fiori, nastri e dettagli simbolici, non solo rappresentavano lo status sociale dei novelli sposi, ma erano veri e propri emblemi di celebrazione e appartenenza culturale.

Le vetture d’epoca, spesso esibite come estensioni del sogno americano, incarnavano valori legati alla prosperità e al successo coniugale. L'automobile negli anni del boom economico non era solo un mezzo di trasporto, ma una rappresentazione tangibile di mobilità sociale e progresso. Decorare l'auto per un matrimonio significava esaltare il passaggio a una nuova fase della vita, sottolineando il prestigio e il senso di festa della comunità. Ogni fotografia in “Just Married” non solo documenta un aspetto iconico della tradizione nuziale, ma invita a riflettere sul ruolo simbolico e sociale che l’automobile ha giocato nell’immaginario collettivo, in un periodo storico in cui il matrimonio rappresentava uno dei più importanti riti di passaggio.

Edition: First edition

Copies: 100 numbered copies

Size: 14.8 x 0.5 x 21 cm

Format: Hardcover, Singer binding, color printing,

poster included

Pages: 52 pages

Designed by: Cecilia Del Gatto

Bound by: Legatoria Librare

Paper: Fedrigoni Imitlin E/R05 Tela FSC® 125 g/m², Fedrigoni Woodstock FSC® 225 g/m²

Price: 30€ + shipping

Printed in Italy, September 2024

Lo compri qui

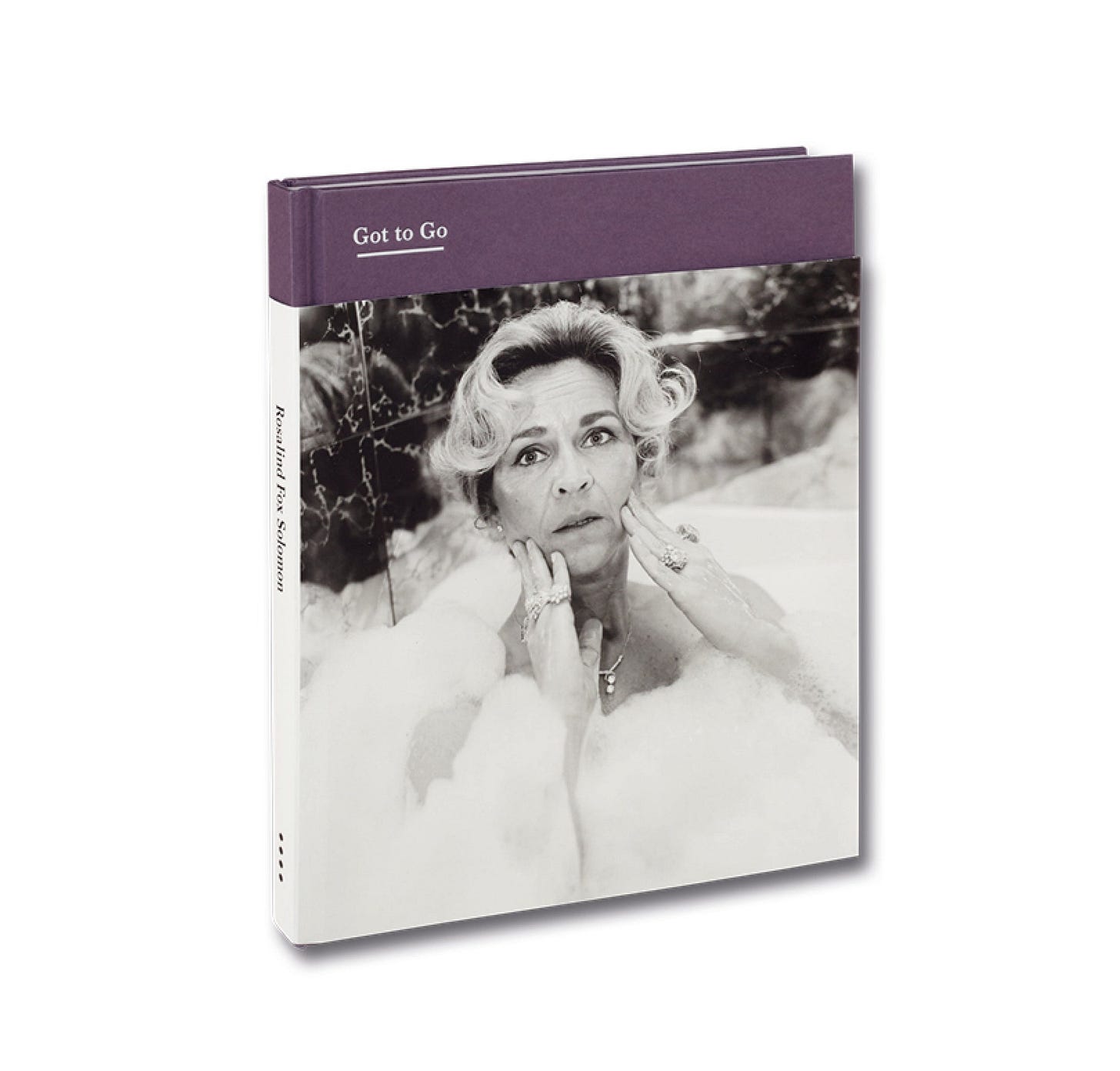

Amo la Solomon. Punto. Tutta la vita foto in quadrato bianco e nero col flash. Inizia a scattare a 40 anni, mai un cambiamento. Penso una Rollei o un altro medio formato facilmente trasportabile. Non ce n’è una da scartare. Ho speso un 150 euro di libri suoi e li ricomprerei da capo solo per sfogliarli una volta. Li pubblica MACK.

Dal sito del NYT: La fotografa Rosalind Fox Solomon ha iniziato a fotografarsi in segreto a mezza età, quando la sua identità stava iniziando a svanire. Nel corso di una carriera cinquantennale, Fox Solomon è diventata famosa per aver immortalato persone in luoghi lontani – Perù, India, Sudafrica – e spiacevolmente vicini a casa.

Fox Solomon è cresciuta a Highland Park, Illinois, da genitori giovani che amavano bere Martini e andare alle feste. I suoi scritti su quel periodo sono permeati da un desiderio di accettazione, sia in famiglia che all'esterno. Sognava di diventare una scrittrice, ma sua madre, ossessionata dalla femminilità classica, la incoraggiò ad abbandonare quelle che considerava vane fantasticherie e a concentrarsi invece sul rendersi desiderabile. "Crede nella bellezza, nella grazia, nella buona educazione e nelle buone maniere", scrive Fox Solomon. " La giovinezza è il mio dio ", le diceva sua madre.

Da Another Magazine: "Ho creato un corpus di opere davvero molto vasto nel corso degli anni", racconta ad AnOther con tono pacato, "anche se ho iniziato a lavorare come artista solo a 38 anni". Ha preso in mano la macchina fotografica per la prima volta quando il suo lavoro con l'Experiment in International Living l'ha portata in Asia. "Ho trascorso un mese in Giappone, non parlavo giapponese e le persone con cui ho soggiornato non parlavano molto inglese, quindi avevo una piccola macchina fotografica con me e ho iniziato a scattare foto fondamentalmente per comunicare con me stessa. È così che ho iniziato".

Una volta che si rese conto che fotografare gli altri rappresentava un mezzo per comprendere meglio se stessa, il suo lavoro accelerò. "Ho viaggiato un po' prima di dedicarmi alla fotografia, ma poi a un certo punto mi sono resa conto che viaggiavo per usare la macchina fotografica – che il mondo, a quel punto, era il mio studio, in un certo senso. E ovunque andassi, c'era qualcosa che mi legava."

60 euro spesi bene.

In parte autobiografia e in parte finzione, Got to Go presenta una raccolta di fotografie che ripercorrono l'intera vita di Rosalind Fox Solomon, mettendo a confronto la narrazione dei suoi primi anni con altre immagini incalzanti che rivelano una visione più ampia del mondo, al di fuori dei rigidi confini imposti dalla società e dalla casa. Se la biografia è una rete che la famiglia ci getta addosso e che è plasmata dai codici sociali, Fox Solomon mette a nudo i limiti di questa rete, mentre negozia il confine tra la vita vissuta e la sua immaginazione. Descrivendo l'opera come una "tragicommedia", ricca di umorismo e pathos, Fox Solomon esplora i limiti che ci imponiamo, non solo i codici sociali, ma anche i principi ereditati da cui è così difficile sfuggire.

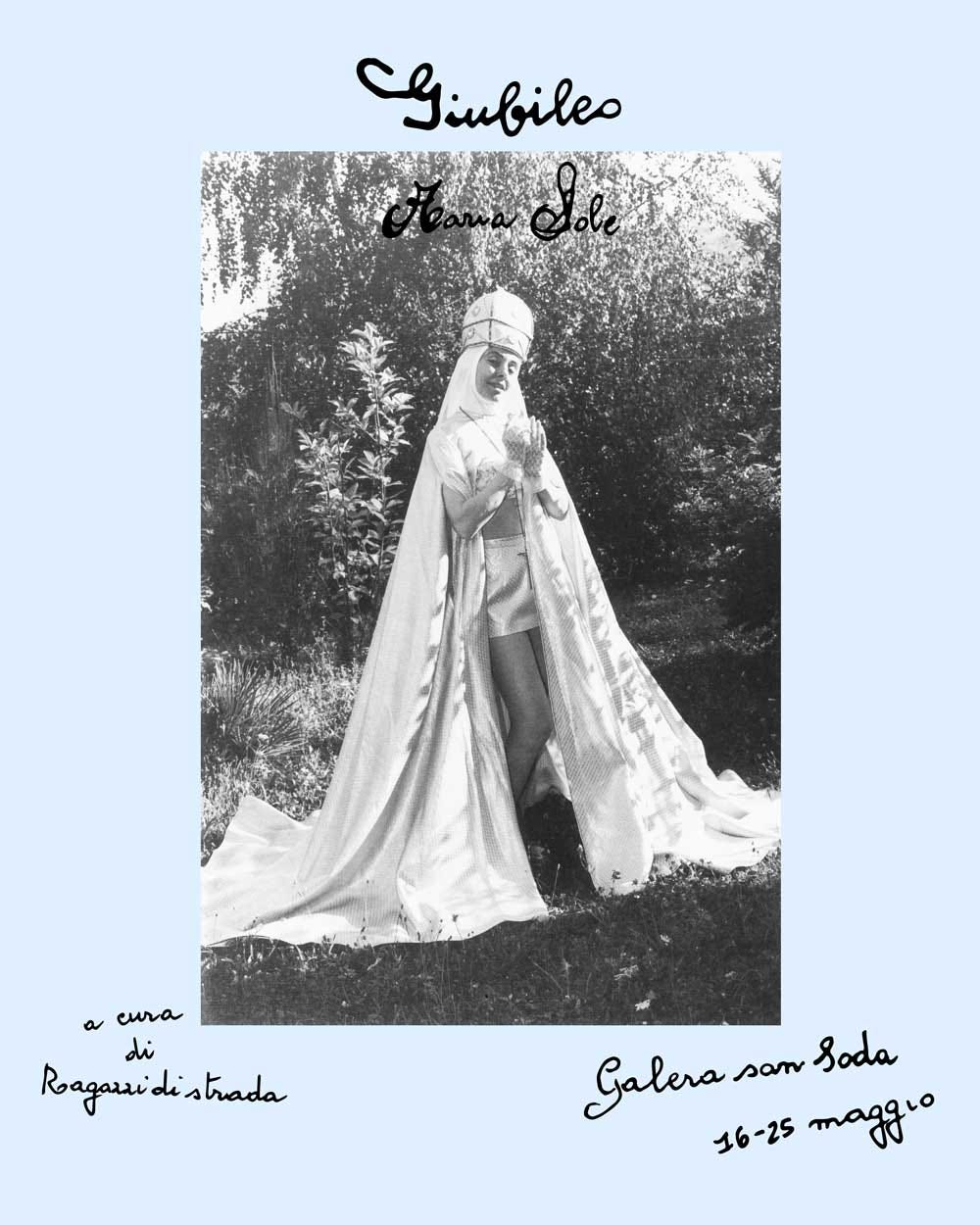

Artista, performer, cantante, attrice, scrittrice, musa di Renato Guttuso, Remo Brindisi e (autoproclamatasi) Papessa: Maria Sole (Genova,1937) è una scheggia d'avanguardia italiana, un’icona fondamentale da riscoprire per l’arte, la cultura e la moda.

La sua poetica, al contempo punk e ricca di teatralità, è in costante equilibrio tra l’iconoclastia, il dadaismo e le tematiche sociali e femministe, capaci di anticipare di anni dibattiti ancora oggi attualissimi inerenti la figura femminile, la liberazione sessuale e l’interazione tra arte e corpo.

Lo raccontano i titoli delle sue composizioni: Ho Visto La Madonna che ballava il rock and roll, The crucified is dancing rock n roll, Sono io Alain Delon, Pelo potere.

“Insisto molto sul concetto della Papessa perché penso che una donna nata da una donna abbia diritto come l’uomo di avere un papato, o se non un papato esserlo almeno nella mente della gente. I papi a volte sono pedine della Chiesa, invece una papessa non accetterebbe la schiavitù.” Alla sua nutrita auto-produzione di costumi, di opere discografiche e letterarie – oggetto di culto e collezionismo – si aggiunge ora un capitolo fondamentale: un ciclo di opere pittoriche inedite realizzate a partire dagli anni ‘70.

Giubileo porta in mostra, per la prima volta in assoluto, i quadri di Maria Sole, attraverso una selezione curata di opere in cui il dialogo di elementi ora provocatori, ora eterei e spettrali sintetizza su tela la sfaccettata poetica dell’artista.

Gli autoritratti di Maria Sole-Papessa si alternano a volti, soggetti floreali ed intuizioni astratte, ponendo lo spettatore dinanzi a pennellate che tratteggiano un mondo candito, ma solo all’apparenza naïf, dietro cui si celano scorci di sinistra inquietudine – come nelle sue canzoni.

Nell’anno del giubileo e dell’elezione del nuovo pontefice, il Giubileo di Maria Sole incarna il contraltare situazionista al soglio pontificio: è l’assoluzione dell’artista al suo pubblico.

Maria Sole, Giubileo è visitabile dal 16 al 25 maggio 2025 presso Galera San Soda, C.so Sempione 33, 20145. Press preview giovedì 15 maggio ore 12.00,

opening dalle ore 18.00. Per maggiori informazioni e prenotazioni info@galerasansoda.com

MIMI & RICHARD

un pezzo di Francesca d’Aloja

Giorni fa ho guardato un documentario su Joan Baez. Confesso che per la nota folk singer americana non ho mai provato alcun trasporto, le sue canzoni mi sono sempre sembrate noiose e deprimenti, però le immagini rimandavano a un periodo piacevole da ricordare (e a volte rimpiangere) e l’offerta televisiva non proponeva niente di entusiasmante. Dopo oltre un’ora di manifestazioni pacifiste, criptiche dichiarazioni di Bob Dylan, e ballate monotone, la mia nostalgia poteva ritenersi appagata, quando a un certo punto, verso il finale, la ultrasettantenne Joan Baez imbraccia la chitarra e dice: “Vorrei proporvi un pezzo che cantavo tantissimi anni fa insieme a mia sorella Mimi”. E attacca, con la sua voce inconfondibile. Dopo la prima strofa, cantata nel tempo presente, si intrecciano in dissolvenza le note, le voci e le immagini di un tempo lontano: sul palco Joan non è più sola, accanto a lei, vestita di bianco, appare una ragazza con i capelli lunghi e un viso da madonna rinascimentale. Anche lei suona la chitarra, e come la sorella Joan canta con voce limpida, ma nel momento in cui l’immagine rivela la sua presenza, Joan scompare. La bellezza di Mimi è disarmante, lascia senza fiato. Ora che le vedo insieme, una accanto all’altra, cerco tratti comuni che avrei dato per scontati, considerando le origini messicane paterne, così evidenti in Joan. Ma oltre ai lunghi capelli scuri nulla le apparenta: Mimi ha grandi occhi verdi e pelle diafana, lineamenti sottili, delicati. Ricorda Daria Halprin, la protagonista di Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni (tanto per ritornare a quei tempi gloriosi): un genere di bellezza assoluta, senza discussione. Sfumate le immagini di repertorio, Joan le commenta così: “Mimi mi disse che avrebbe voluto fare la cantante, e mi chiese cosa ne pensassi. Fui onesta con lei, risposi che non volevo. Non le piacque sentirselo dire, ma lei ormai aveva deciso…”.

Io invece decido che quei pochi secondi sono l’unica cosa che mi ha catturato, e naturalmente ora la mia attenzione si sposta su Mimi Baez, della quale non so nulla e sulla quale, in oltre un’ora di documentario, la famosa sorella maggiore ha rivelato ben poco. Spengo la televisione e accendo il computer.

Albert Vinicio Baez, messicano, e Joan Bridge, scozzese (ecco da dove viene la pelle diafana…) mettono al mondo tre figlie. Lui è un fisico di grande talento (contribuisce all’invenzione del microscopio a raggi X) e lei insegna letteratura. La professione di Albert lo porta in giro per il mondo, e la famiglia lo segue in Oriente, in Europa e negli Stati Uniti. Pauline, Joan e Mimi crescono seguendo i precetti quaccheri, imparano le lingue e si dilettano con la musica sin da piccole. “Le mie bambine erano belle, tutte e tre. Ma nessuna era come Mimi. Lei era bellissima” dirà un giorno Albert. Questo tratto distintivo della piccola Baez segnerà il rapporto con Joan, maggiore di quattro anni, e alimenterà il suo bisogno di affermazione. La competizione fra le due sorelle non è solo fisica, entrambe sono molto portate per la musica, suonano l’ukulele, il violino e la chitarra. Pauline, la maggiore, si terrà sempre a distanza, mentre Joan e Mimi cominciano a esibirsi in famiglia e davanti agli amici, ma il vero banco di prova è il canto, nel quale Joan eccelle. Mimi è timida, introversa, canta da sola nella sua stanza, prova a scrivere dei testi ma la dislessia di cui è affetta la fa sentire insicura. Intanto Joan sta cominciando a farsi un nome nell’ambiente universitario di Boston, dove i Baez si sono trasferiti. Le capita spesso di esibirsi nei Coffee Shop della città, tipici luoghi di formazione per futuri cantanti; non è un diversivo, ormai è chiaro cosa voglia fare da grande. L’occasione che confermerà le sue ambizioni si presenta al folk festival di Newport dove Joan, desiderosa di esibirsi di fronte a un vero pubblico, convince un folksinger a invitarla sul palco durante la sua esibizione. Si presenta scalza, vestita di rosso, e colpisce gli spettatori. Da quel momento in poi non si fermerà più. Quella sera Mimi non aveva potuto assistere al trionfo di sua sorella, la mattina seguente doveva andare a scuola, ed era rimasta a casa, a suonare la chitarra seduta sul letto.

un pezzo di Francesca d’Aloja

Lasciamo Joan godersi la sua ascesa e seguiamo Mimi a Parigi, dove si è trasferita insieme ai genitori per l’ennesimo incarico lavorativo del padre. Le sorelle grandi, maggiorenni, sono rimaste negli Stati Uniti e la piccola Mimi dovrà adattarsi al nuovo corso della vita senza il loro aiuto. Ma la Parigi dei primi anni ’60 è il luogo ideale per imparare a vivere: Mimi si iscrive a un corso di danza (altra sua grande passione), continua a suonare la chitarra e conosce nuovi amici. Le capita anche di partecipare a un film sperimentale, tanto che inizia a considerare l’ipotesi di fare l’attrice.

Un giorno di primavera riceve la telefonata di un amico: “Ti va di venire in campagna? Un tipo molto simpatico ha organizzato un picnic, si chiama Richard, è americano come te”. Il tipo molto simpatico è un ragazzo in cerca di definizione: suona, canta, scrive poesie, viaggia, ma non si sa bene cosa faccia esattamente per vivere. La sua biografia evoca risvolti leggendari: espulso dall’università per aver fomentato una sommossa, ha un passato di trafficante d’armi per l’esercito di Fidel Castro, dei trascorsi al seguito dei combattenti dell’Ira con tanto di attentato dinamitardo nei mari d’Irlanda (avrebbe fatto saltare in aria un sottomarino inglese), una placca di metallo nel cranio come risultato delle sue imprese.

Ma di cubano Richard Fariña ha solo la metà del suo sangue e di irlandese l’altra metà. I suoi genitori sono infatti americani di prima generazione, proprio come i coniugi Baez. Tutto il resto, tranne l’espulsione dall’università, è frutto della sua immaginazione. Al venticinquenne Fariña piace inventare storie, ne sa qualcosa il suo compagno di studi e sodale Thomas Pynchon (destinato a diventare davvero una leggenda), con il quale Richard condivide un’amicizia speciale (se Richard, all’epoca in cui vagabondava per il mondo, avesse saputo cosa gli riservava il futuro, avrebbe forse smesso di inventare storie sul suo conto, poiché da quel famoso picnic, e per i successivi quattro anni che gli restavano da vivere, tutto ciò che ha scandito i suoi giorni è stato in qualche modo eccezionale, compresa l’amicizia con Pynchon, il più misterioso scrittore dell’avanguardia letteraria americana). L’indole istrionica e sbruffona di Richard non ha nulla di arrogante, in lui prevale una natura mercuriale che lo rende irresistibile, chiunque lo abbia conosciuto lo ricorda come uno che tutti ragazzi avrebbero voluto come amico e tutte le ragazze come fidanzato. “Camminava come se avesse avuto un mantello sulle spalle… Era colto, curioso e pieno di idee”. Mimi se ne innamora all’istante e lui rimane folgorato dalla sua bellezza. Il giorno dopo averla conosciuta le scrive una poesia che comincia e finisce così: Young girl, you chose the amber coil of a wish… I know the tale in your dark body’s book. Sono fatti uno per l’altra, ne sono talmente consapevoli da riuscire a superare tutti gli ostacoli: i diciassette anni di lei e il matrimonio di lui, celebrato due anni prima. Nel giro di pochi mesi Richard lascia la moglie (Carolyn Hester, un’apprezzata cantante folk), ottiene in tempi record il divorzio e si risposa, in gran segreto, con Mimi, a Parigi. Le nozze clandestine rientrano nell’alone romantico che ammanta la coppia, non essendoci veti da parte della famiglia Baez (solo all’inizio, ma poi i genitori hanno ceduto al fascino del futuro genero) che come unica condizione aveva posto il raggiungimento della maggiore età di Mimi e la fine dell’impegno scolastico. In attesa del matrimonio ufficiale, che si sarebbe celebrato l’anno successivo in California, Mimi e Richard dicono sì, soli, di fronte a un funzionario municipale parigino. La prima notte di nozze Mimi la trascorre a casa insieme agli ignari genitori, come una brava figliola ubbidiente.

L’unione fra i due segna anche l’esordio di un sodalizio artistico. Spinta dall’entusiasmo del marito, Mimi riprende confidenza con il canto e con la chitarra: il suo riferimento ora è Richard, che scrive i testi delle canzoni e le accompagna con il suono di uno strumento particolare, il dulcimer, una sorta di liuto proveniente dalla tradizione popolare irlandese. Le ballate che comporranno insieme evocano sonorità celtiche con accenni di blues e reminiscenze latino americane. I testi sono poetici, ispirati. “La sorellina di Joan Baez” comincia finalmente a credere di potersi affrancare dall’ingombrante parentela e l’eclettico Richard può dar sfogo alla sua creatività. Joan nel frattempo è diventata una stella di prima grandezza. Accanto a lei, ogni tanto si esibisce sul palco un giovane che si era già fatto notare negli ambienti musicali del Greenwich Village e che grazie alla Baez può contare su un pubblico più vasto. Nelle lettere scritte a Mimi, Joan lo definisce “il mio nuovo ragazzo” mentre i critici musicali commentano i loro concerti: “la regina del folk ha incoronato il suo principe ereditario, Bob Dylan”. Le due coppie si formano dunque in parallelo e la rivalità che prima riguardava le sorelle ora, se possibile, raddoppia.

Il matrimonio ufficiale si celebra a Carmel, in California. Testimoni: Joan Baez e Thomas Pynchon, che Richard è riuscito a stanare dal suo rifugio segreto in Messico (Fariña è uno dei pochi a conoscerne l’indirizzo) dove si è eclissato dopo l’uscita del romanzo “V”. I due amici si sono sempre tenuti in contatto, Pynchon è il solo ad aver letto la bozza del romanzo sul quale Richard lavora da anni (e che un giorno che Fariña non vedrà mai, sarà considerato un libro di culto). Pynchon farà il viaggio in pullman per seminare meno tracce possibili e una volta arrivato pone la condizione di non essere fotografato durante la cerimonia (apparirà in uno scatto, con il viso semi nascosto da ridicoli baffi posticci). Nelle altre foto Richard e Mimi non nascondono la loro felicità. Splendenti, come le persone che hanno ricevuto un dono.

un pezzo di Francesca d’Aloja

Gli sposi si stabiliscono in una piccola casa a due passi dalla residenza in cui vivono Joan e Bob. Chiunque si fosse trovato a passare dalle loro parti avrebbe orecchiato il suono incessante dei tasti battuti sulle rispettive macchine da scrivere o gli accordi degli strumenti, ripetuti all’infinito. Nei momenti di pausa Bob e Richard si concedono un giro in moto o una puntata in spiaggia, con le tavole da surf sotto il braccio (lo so, pare inimmaginabile Bob Dylan surfista, ma gli anni che questi quattro ragazzi hanno condiviso appaiono irreali sotto ogni aspetto). Malgrado lo squilibrio evidente fra le due coppie, Mimi e Richard cominciano a ritagliarsi un piccolo spazio nell’ambiente musicale. La stessa Joan dovrà ammettere che le loro canzoni “erano più belle di quanto immaginassi”, ma se da un lato Mimi si sente appagata, Richard non si accontenta. Il vero sperimentatore è lui, che per primo unirà testi poetici a sonorità rock, eppure non viene considerato come sa di meritare, mentre Dylan… Dylan sale sempre più in alto. Quell’incolmabile divario sarà però illuminato da un momento glorioso che nessuno ricorda, poiché quello stesso giorno accadde qualcosa che segnerà la storia della musica contemporanea. È il 25 luglio del 1965 e siamo a Newport dove si svolge il più importante festival di musica folk degli Stati Uniti. Nelle edizioni precedenti, confusi fra settantamila spettatori, Mimi e Richard erano andati ad applaudire Joan e Bob che si esibivano, come sempre, in duo. In un anno molte cose erano cambiate: Joan e Bob non stavano più insieme, Dylan era diventato aggressivo, si comportava male con Joan. Una sera, in un ristorante, l’aveva presa in giro davanti a tutti e Mimi si era avventata su di lui mollandogli un ceffone: “Non azzardarti a trattare mia sorella a quel modo”. Mimi e Richard invece erano più uniti che mai e la loro collaborazione artistica stava cominciando a decollare. La pubblicazione del primo album aveva ottenuto ottime critiche, cosa che gli era valsa un invito per partecipare al festival di Newport.

È la loro grande occasione e i due si preparano all’evento provando per giorni e giorni. Sono nervosi ed eccitati, per la prima volta Bob Dylan e Joan Baez, presenti in cartellone, non si esibiranno insieme. Lo spettro del confronto ora fa meno paura.

Mimi e Richard entrano in scena tenendosi per mano. La luce del crepuscolo, oscurata da nuvole gravide di pioggia, rivela un palco gigantesco. Il compito è arduo, devono catturare l’attenzione di migliaia di persone che bivaccano in attesa delle superstar che arriveranno dopo, ma Richard è carico e Mimi lo segue. Attaccano fiduciosi il primo pezzo ma arrivati a metà cominciano a notare alcuni spettatori che si defilano. Senza perdersi d’animo vanno avanti a suonare, ma il flusso in uscita aumenta e Mimi si fa prendere dal panico. Richard sorride, non molla. Poi capiscono. Sta cominciando a piovere, è questo il motivo della fuga. Nel giro di pochi minuti si scatena un temporale estivo, l’organizzatore si precipita sul palco e chiede loro di smettere di suonare, troppo rischioso per l’impianto. Non hanno nemmeno cominciato e già devono andarsene… Mentre Mimi si allontana rassegnata, Richard afferra il microfono e tenta un disperato colpo di coda: “Ok! Dico a voi!” rivolgendosi alla folla “adesso alzatevi tutti dalle sedie! Mica potete ballare seduti, giusto? Forza gente! Si balla!” e attacca il pezzo più ritmico del loro repertorio, Reno, Nevada. Mimi rientra di corsa e asciugandosi le lacrime si unisce al marito. “Ho alzato gli occhi e il pubblico aveva cominciato a ballare sotto una pioggia scrosciante” ricorderà Mimi (che da allora dimenticherà il suo cognome e si farà chiamare Fariña). Erano riusciti a trasformare un disastro in una festa, senza rinunciare ai pezzi previsti in scaletta, culminati con l’estemporanea partecipazione di Joan, che commossa si era unita a loro, cantando e ballando. Quel giorno piovoso verrà ricordato negli anni a venire per tutt’altro, chi segue Bob Dylan (ma anche chi non lo segue affatto) sa di cosa parlo: il famoso tradimento ostentato sul palco del più celebre festival folk, con il provocatorio sound elettrico di una Fender Stratocaster, scatenò fischi e proteste, e proprio come le nuvole in cielo, oscurò le esibizioni di tutti gli altri cantanti.

Cinquantasei anni dopo, mentre il mondo intero festeggia il grande Bob ottuagenario, a me fa piacere ricordare il piccolo ma fondamentale trionfo di Richard e Mimi Fariña.

La fortuna sembra girare per il verso giusto. Quello stesso anno, oltre all’uscita dell’album, viene infine pubblicato il romanzo di Richard Fariña Così giù che mi sembra di star su dalla casa editrice Random House. Il protagonista del libro, alter ego dell’autore, si presenta così: “Eccomi, trombone e bugiardo, scarponi che scalpitano, la mente piena di progetti”. Le avventure surreali del bohémien narcisista e donnaiolo Gnossos Pappadopoulis, fra rivolte studentesche e viaggi psichedelici, ricevono il sostegno appassionato di Thomas Pynchon, che scrive una commovente prefazione al libro non prima di aver inviato all’amico Richard una spassosissima lettera, più preziosa di qualsiasi recensione: “Porca troia. Come suonerebbe “porca troia” sulla copertina del libro? Voglio dire, hai scritto veramente un gran cazzo di libro, da far perdere la testa. Per l’editore tirerò fuori qualche espressione più accettabile, ma per te, pazzo maniaco coloniale, posso solo dire porca troia. ‘Sta roba mi ha catturato, risucchiato, roteato e centrifugato il culo al punto che è stato un grande sforzo di volontà persino andare a pisciare. Se vuoi dei paragoni, che sicuramente non vuoi, penso a Rilke. Se vuoi delle critiche mi dispiace, per te non ne ho.” Firmato Pyñchoñ.

Ecco dunque Richard Fariña sulla rampa di lancio. Il libro è appena uscito, e sta per partire il tour delle presentazioni nelle librerie. La prima è prevista il 30 aprile 1966, e quel giorno, coincidenza, è anche il ventunesimo compleanno di Mimi. Ma Richard sembra essersene dimenticato, troppo preso dal suo libro. Per tutta la giornata non le farà gli auguri, e Mimi, sconsolata, ingoia lacrime sotto la doccia mentre l’euforico Richard sceglie il vestito adatto per la presentazione. Giunti alla libreria, Mimi si mette in disparte a osservare l’orgoglioso marito che firma una copia dopo l’altra. È presente anche Pauline, la sorella maggiore di Mimi (Joan è in tour), che propone di andare a bere un bicchiere a casa sua. Troveranno un giardino pieno di fiori, palloncini e tavoli imbanditi, e una folla di amici convocati per la festa a sorpresa organizzata da Richard e Pauline per il compleanno di Mimi. “Happy birthday” sussurra Richard abbracciando la sua Mimi. Sembra la scena finale di un film, il trionfo del beautiful loser e della bella moglie applauditi dagli amici. Ora sarebbe davvero bello concludere con il più classico degli happy ending e poterla fermare sul serio quell’immagine di felicità, lasciandoli così come li vediamo, i coniugi Fariña, mentre ci allontaniamo discretamente da quel giardino pieno di sole, perché l’epilogo di quella giornata non sarebbe tollerabile neanche nella finzione di un film.

“Ehi, di chi è quella Harley?” chiede Richard dopo aver notato la moto rossa scintillante parcheggiata accanto al cancello. Willie Hind, il proprietario della Harley Davidson si avvicina. È un amico di Pauline, Richard lo conosce a stento. “Andiamo a fare un giro!”

A qualche migliaio di chilometri, Thomas Pynchon sta preparando la valigia in previsione della partenza per la California, dove lo aspetta il suo amico Richard. Sta ascoltando distrattamente un programma radiofonico che trasmette musica rock, interrotto all’improvviso da una notizia flash: “Muore in moto un cantante imparentato con Joan Baez” e gli si gela il sangue.

Non vedendo tornare il marito dal giro in moto, Mimi, accompagnata dalla sorella, aveva deciso di fare un giro di perlustrazione lungo la Carmel Valley Road. A poche miglia da casa erano state costrette a fermarsi per un posto di blocco, Pauline aveva chiesto a un agente cosa fosse successo: “Incidente di moto, quello che guidava si è salvato, l’altro non è stato così fortunato…”

L’aura che circonda le persone di talento scomparse prematuramente è alimentata dal ricordo di ciò che hanno lasciato, ma quel che brucia, e fa male, è il rimpianto di ciò che avrebbero potuto creare, scrivere, comporre. La nostalgia di un futuro mai conquistato. È a questo che si riferiva un noto critico musicale riflettendo sulla morte di Richard: “Se Fariña fosse sopravvissuto all’incidente, avrebbe facilmente surclassato Bob Dylan”.

“Vorrei poterti dire quante cose gli devo, quante cose ho preso da lui, sia a livello personale, sia di scrittura, per meritare la sua amicizia. Se sono riuscito a essere meno chiuso nel mio lavoro, più aperto a me stesso, alle esperienze, lo devo a lui.” scriverà Pynchon a Mimi.

Se pensate che il finale di questa storia sia sufficientemente triste, sedetevi e tenete a portata di mano il fazzoletto, perché c’è dell’altro.

I giorni che seguirono la morte di Richard furono convulsi e incomprensibili, come chiunque di noi può immaginare. Mimi non ebbe la forza di tornare a casa sua e per un po’ rimase ospite dalla sorella. Trascorsa una settimana si fece forza e ci andò, doveva recuperare dei vestiti. Sul tavolo della cucina c’era un mazzo di rose arancioni ormai appassite, e un pacco regalo con dentro un paio di scarpe che un giorno Mimi aveva adocchiato in una vetrina, passeggiando insieme a Richard. Facevano parte della sorpresa di quel giorno meraviglioso e terribile.

Sul biglietto c’era scritto: “Tanti auguri amore mio”.

un pezzo di Francesca d’Aloja

Sono al bar dell’Hilton a Firenze accanto a BKFC. Escono dall’ascensore due donne piazzate, lucide nei tubini dorati come gli ombretti e le borse e i sandali a schiava e gli stucchi e i lampadari e i centritavola. “Sono abat-jour di carne”, dice il mio amico Mariusz, che mi ha dato un passaggio con la Smart dalla Versilia. Con lui, un buttafuori moldavo identico a Merab Dvalishvili e alcuni pugili. Li ho visti passare con le camicie stirate di ricambio appese dentro l’auto.

Alle 19, iniziano gli incontri preliminari. Giro tra i corridoi con il pass stampa. Chiedo a un Patrick Swayze di mezza età romeno, con qualche coltellata nel volto, in abito nero classico, dove muovermi senza intralciare. Mi dice “dove vuoi. Qui ci sono i posti da 500 euro”. La security, a parte lui, è in mano ai Bandidos, i rivali degli Hell’s Angels. Sono tanti, nei gilet di pelle, con altrettante barbe. Ci sono anche Bandidos videomaker, con le aste. La produzione dell’evento è americana: budget alto, grandiosità. Non siamo abituati a questi show in Italia, abbiamo la lacrima facile. Conor McGregor ha avviato una partnership con la promotion di boxe a mani nude, portata in terra nostrana da Rapisarda. Gira voce che la star sia in Toscana ma alla conferenza stampa non si è vista. Ha preso informazioni su un autodromo di Forte dei Marmi, poi il nulla. In compenso, a palazzo Wanny sfilano i cloni: McGregor più alto, più basso, McGregor con la bombetta e la voce bruciata dal crack, McGregor peso massimo, McGregor anziano, McGregor senza guai legali. Non sono tutti irlandesi, lo sembrano.

Sui tavoli imperiali disposti attorno al ring, arrivano salumi e tartine e si consuma il primo ko. Incontro numero uno, secondo round, Igwegbe a tappeto: un danno cerebrale senza neanche il tempo di ingoiare il culatello per questa gente che ha pagato come minimo 7mila euro di cena. Provo a sedermi negli spalti ma non riesco a stare ferma: ho già lanciato la penna in aria sul gancio sinistro di Tobbia. Il palasport esplode assieme al mento del nigeriano tradito dalla guarda inversa dell’italiano. 5 riprese da 2 per ogni incontro: si capisce subito che il vero goal del giorno sarà sopravvivere a dieci minuti di botte.

Secondo incontro, primo round, ko tecnico. Il ceco Hala, che sembra un parrucchiere hipster gonfiato a pressione, sfigura il romano Carpentieri, che sul collo ha tatuato “war”. Non si prosegue, la vista è compromessa dalla ferita, direi dalla mia postazione. Fiotti di sangue. Due minorenni, seduti dietro di me, sono arrabbiati con il “Mamba”: “Bella figura di merda” dicono “tre colpi ha preso”. Qualche minuto più tardi, riconoscerò il vincitore al bar. Non ha un graffio e, come tutti gli altri, in scala 1:1 è enorme. Mi rendo conto di quanto la percezione dell’ingombro si modifichi fuori dal ring: l’occhio comprime gli atleti a distanza, ma il corpo, quando questa diminuisce, li rileva nella loro interezza.

Le pizzette triangolari e le focaccine con le olive sulle alzatine di vetro mi fanno gola. Mi tocca comprare gli odiosi token per una birra. Non ci sono chiare, torbate, ipa; la legge è la Forged, l’irish stout di McGregor, calda. Fa schifo. Va bene sul pandoro la sera di Natale. Avrei voluto bere, ma così è una tortura.

Intanto, sale il caldo. Ripasso da Patrick Swayze che con raro savoir-faire libera l’ingresso degli ospiti. Annodo il giacchetto alla ringhiera e lui annuisce per accettazione. Ho la sensazione che nessuno lo toccherà.

Non incontro ostacoli nello spostarmi, le hostess come api operose tengono sotto controllo le aree. Scopro il corridoio di uscita dei fighters, anche questo presidiato dai motociclisti. Da qui, seguo il match successivo tra Giustarini e Dimitrov: i pugni - senza guantoni, fanno male a chi li riceve e a chi li dà - sono meno pesanti. Si riesce, con strategia e amor proprio, a completare le riprese. I cartellini all’unanimità premiano l’italiano, scontentando due tecnici dall’accento dell’est: “no wrestling” gridano durante i clinch, sogghignando. Quando escono entrambi gli atleti sono imbrattati di rosso. Ha un che di sciamanico.

Vado in bagno e rovescio metà della seconda birra nel lavandino. Voglio liberarmi dell’altro scontrino che ho in tasca: cerco Mariusz sugli spalti per cederglielo e sdebitarmi del passaggio in auto. Le luci azzurre solcate dalle teste mobili giallo-verde richiamano le pennellate della Notte stellata.

Sono smaniosa, non voglio una postazione stabile e torno da Patrick Swayze. Se Conor arriva, deve passare da lì. Si impenna l’hype quando entra l’ospite Usyk, in vetta al mondo dei massimi, circondato da uno sciame di energumeni. 191 cm di vittorie, in tuta acetata ucraina, clamorosa manifestazione collettiva di esultanza. Vorrei fotografarlo, tuttavia, sento per qualche motivo di rubargli l’anima (quale?) e ripongo il mio smartphone che lo avrebbe senz’altro ritratto come lo zio Pino. Poi, cambio idea, e mi lancio tra i tavoli: devo vantarmene, sennò che cavolo sono lì a fare. Quindi, riesco a rubare un paio di scatti infimi in cui, più che un campione, ricorda un mio ex dopo quattro tequila.

Perdo l’inizio dell’incontro successivo per impostare, poi abbandonare, la fila per il cibo. Pugliesi, mi aggiornerà Mariusz più tardi, è famoso. C’è di mezzo una storia di sparatorie tra rapper. Devo disattivare il mio filtro anti-trap per fare mente locale. Comunque, il debutto in BKFC lo premia: dà tanto, finisce la benzina presto e boccheggia, resiste. Spegne tre volte Herold e porta a casa una vittoria ai punti. La main card è iniziata e io ho una fame boia. Non sarà la walk-out con Gigi d’Agostino della tedesca Schafer ad arrestare il mio bisogno di cena. A malincuore, abbandono il campo dopo i primi scambi con Bitto che è alta il doppio ma larga la metà. Torno sul finale, le vedo uscire ammaccate e felici. Io, finalmente, posso godermi il ketchup dell’hot dog.

Vedo trambusto nella solita corsia vip: solo Usyk che va in bagno e torna, un'innocente evasione là dove la mole di giornalisti non batte.

Il ritmo è alto, la sete anche. I miei colleghi corrono, sudati come pazzi, da una parte all’altra dello stabile. Anche io mi do un obiettivo professionale e tento la carta dello spritz, volando nell’ormai andirivieni dell’unico bar. Sia mai: in alternativa al malto pressato dalle caramellate braccia di Conor, con i token rimasti, c’è un prosecchino. Non fatemi fare i conti con la virgola e datemi qualcosa. Prendo il bicchiere di plastica e mi sento al rinfresco di un battesimo.

Neanche il tempo di riaffacciarmi al ring che si narra di una rissa. Patrick Swayze è troppo calmo, allora lo redarguisco: mi allontano un attimo e scoppia un casino? Con padronanza spiega che a noi, del tafferuglio, non può fregare meno, finché non si sposta proprio lì, esattamente lì dove siamo. I miei compari dell’Hilton seguono dall’alto con attenzione la disputa, ora sedata, oltre che da centauri, da fazioni di calcio storico. Sarà, ma altrove, tra tavoli e ring, vedo i fighter Sakara e Bellandi, vestiti a festa, che si godono la serata, lontano da guerre che non spostano ranking. Vado da Bellandi. Gli dico “forza Livorno”, a caso, con la pacca sulla spalla. Mi sembra soddisfatto. Già che ci sono mi guardo intorno e noto Peter Aerts che applaude su una sedia. Il kickboxer ultracinquantenne ha passato la vita ad abbattere, ma in conferenza stampa è caduto dal palco. Questo nessuno lo scrive perché, lo assicuro, quando ha imbastito il volo dell’angelo dopo il breve discorso al microfono, nessuno dei presenti se l’è sentita di fargli pesare una ginocchiata, sicuramente proseguita in una bestemmia antidolorifica in olandese.

Torno da Patrick Swayze, ormai simbolo porno di eleganza senza tempo tra i bruti, animale guida nella giungla dei montanti. 44 secondi bastano a Mansouri per buttare giù Tokhtarov con uno spettacolare destro in levare che squarcia barba e mandibola. Un altro caduto prematuro: il pubblico è in visibilio e l’orologio galoppa: i fighter scoppiano nel tempo di uno starnuto. Si abbracciano, tutti, dopo il verdetto. Sembra vogliano baciarsi, sposarsi.

Una voce dalle casse incanta Firenze e, al contempo, infuoca la cazzimma. Non può che essere lui: Toto Cutugno, che accompagna l’ingresso di Papa, l’taliano. I popoli sono uniti nel canto ed Ernesto lo sa. Parte il cavallo pazzo contro Estorer con una quantità allucinante di colpi in un minuto. Ha dichiarato qualche giorno prima, all’Italian fight magazine, “ho due o tre, insomma, chiavi che potrebbero risolvere il match molto presto”. Quell’”insomma” avrebbe dovuto insospettire il tedesco, durato quanto un tortello in bocca a un cane. Si prende pure il lusso, Ernesto, di appoggiarsi alle corde e incrociare le gambe, imbevuto di tributi anche in pellegrinaggio tra le tribune. È troppo grosso quando me lo trovo davanti, mi esce soltanto un “complimenti”. Lui: “grazie”.

Ci avviciniamo al finale. C’è Andy Ruiz Jr sul maxischermo e sento pronunciare “Del Piero” nel pubblico. Come c’è Del Piero? E chi lo vede lì nel mezzo? Sicuri che non sia schiacciato dalle tonnellate di petti? Non mi interessano i vili calciatori e provo a concentrarmi sugli heavy weight, mentre il presentatore dell’evento ricorda perché siamo lì: “siete pronti per altro sangue?” chiede.

Allora, che entri l’americano Steve Banks, il “Panda” di soli 129 kg, l’unico in grado di destabilizzare Patrick Swayze: “Questo doveva portare il reggiseno. Ha le ghiande mammarie sporgenti” mi ripete indignato. “Questa è tattica per confondere avversario”. Ma il caso sfida Patrick e anche l’avversario, Haze Hepi, ha le tette, assemblate sull’altro lato di groppone disumano. Sono tette maori, essendo l’individuo tatuato e acconciato in perfetto stile neozelandese, come l’haka sottolinea, se non fosse abbastanza chiaro che non sia egli di Fauglia. Simpatizzo istintivamente per il gigante erbivoro che finisce in knock down subito e perde il naso. Riesce a rialzarsi durante il conteggio, per tornare a terra dopo una combinazione fatale jab-gancio. Fine dei giochi.

Sta per entrare Sweeney e la balconata si infuoca: sono le abat-jour di carne che gridano e sventolano striscioni con la bandiera irlandese. La casacca e i pantaloncini del pugile sono dorati, tutto torna. Franco from UK è più alto, ha più allungo, lo supera di quasi un paio di libbre ma i bookmaker lo danno per sfavorito. È sfida per il titolo europeo welter. Dalla campana si legnano forte e si feriscono, colpi al volto e colpi al corpo, le schivate non bastano e le facce gonfiano. Scambiano con ferocia, nel terzo round Sweeney finisce a terra, Rico perde il paradenti. I cutman tentano di arginare le losanghe con la vaselina. Dalla mia prospettiva apprezzo una secchiata di sangue dalla bocca di Franco, sottolineata da un’ovazione generale, che imbratta il ring. L’irlandese è di nuovo a terra nel quarto, si rialza come se avesse fatto una flessione e torna al centro. Salta ancora un paradenti, i pugni sono fucilate, né il dolore né la fatica rallentano il massacro. C’è un sesto round ed entrambi sono docce di sangue. Vince Franco ai punti, i punti che dovranno ricucire.

Un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco è anche un minuto di silenzio per il pacco di Conor McGregor, dato per disperso. Lucia Sinatra (“singer in Dubai” sui social) intona The Star-Spangled Banner, seguito da Mameli con la mano sul cuore. Ci siamo.

Bicchi, l’italiano in short notice che rimpiazza il contendente al titolo cruiser BKFC contro lo statunitense Camozzi, si accinge a compiere l’impresa. L’opponent, il bisteccone a stelle e a strisce, non mi piace, ha gli occhi bovini e troppa self-confidence. “Non è possibile, un altro senza reggiseno” echeggia la voce di Patrick Swayze, ormai fossilizzato sui pettorali di chiunque. “Picchia, Bicchi, picchia, bianco” incita il pubblico a compensare un divario fisico evidente tra titani. A testa bassa, l’underdog parte spesso con gli overhand e smoccola il bisteccone al primo round, ma subisce diversi jab potenti a distanza. All’angolo si riempie la bocca con mezzo litro d’acqua e la risputa mista a sangue addosso ai suoi. In difficoltà, si rialza, sostenuto dai cori. Un bandido stratega urla in loop “pestagli i piedi”. Capto una comunicazione tra i barellisti: Franco vomita sangue nelle retrovie. Arriva un altro enorme dal corridoio e Patrick Swayze insiste: “lui è samoano, è famoso. Devi fare foto a lui. Io capisco subito quando uno è samoano”. Apprendo tardi di aver scambiato Joseph Parker per Jason Momoa e faccio finta di niente. Nel frattempo, Patrick Swayze centra con il pronostico la vittoria di Camozzi: “più basso doveva entrare da sotto. E comunque unico che ha boxato oggi è quello maori”. Bicchi, come Rocky, perde, ma è il suo coraggio a trionfare.

Mi affaccio al cortile e scorgo Sweeney legato nell’autoambulanza con la maschera dell’ossigeno. La messa è finita, io e Patrick Swayze ci presentiamo. “Di dove sei? Non tornare a casa da sola” si raccomanda “Lavoro al Blue Velvet. Come velluto. Vieni a trovarmi qualche volta. Sono di Bucarest”. “Come ti chiami?” gli chiedo. “Liviu” risponde. “Love you”, capisco io.

Ok è tutto. Ci vediamo la settimana prossima. In fondo a Bengala troverete sempre e soltanto una frase di Charles Bukowski. Sappiatelo.