BENGALA #167 - LA DOMENICA MI LASCI SEMPRE SOLA

Ultras di Ciabatti by Monfredi - Ragazzi di Stadio - Carmelo Bene prima punta - Foto dei campi - Maradonaaa

Più il mondo ci vuole indottrinati, più c’è da essere astratti.

Più vi chiedono di performare, più dovete oziare.

Più vi impongono delle cause, più dovete rinunciarci.

Ho pensato: a ‘sto giro non scrivo una parola.

Come se nella testa non avessi avuto lo spazio. Troppo preso dal quotidiano, dalla litania degli impegni, la lamentosa processione dei casini.

Semplicemente la stanchezza.

E poi mi concentro su cose del tutto marginali. Tipo sono preoccupatissimo per la gente che urla. Un fenomeno culturale che mi opprime. Oppure: niente mi devasta come i bar brutti, quelli con Radio Italia alle 7 del mattino e gli interni in plastica. Con quei conduttori scemi che ridono per niente, con il volume alto. Oddio, la grande distribuzione dell’intrattenimento, quella dell’obesità mentale, della pigrizia intellettiva. Niente davvero mi sta a cuore così tanto.

Credo di essere un vero patriota, nostalgico di tutto, della Belle Époque, del dopoguerra, degli anni Ottanta, dei Novanta, dei Duemila, fino ai metà Dieci. Siamo stati un paese di intrepidi e innovatori prima di essere globalizzati e di votarci alle linee guida estetiche del resto del mondo. Fino appena a ieri, direi. L’architettura del presente mi fa sentire un soprammobile umano, non riesce a farmi godere gli spazi. Milano, dove son finite le tue bettole, i tuoi circolini scrausi, i posti occupati? Perché ci sono solo catene? Perché nessuno della mia età potrà aprire un bar in città senza che sia instagrammabile?

Tutto questo mentre il mondo si preoccupa forse pure giustamente del nuovo Papa, della politica, di Trump. Niente... Cioè alla fine devo pensare alla Tari da 300 euro, al bollo, alla rateizzazione di vecchie multe, etc.

E poi c’è che ogni discorso, necessiterebbe di ore di approfondimento e noi queste ore mica le abbiamo.

Elio Germano giustamente critica il ministro della Cultura. Almeno a pelle. Giuli non si capisce, andrebbe studiato a fondo. Da una parte magari è intelligente, però poi fa parte del potere nero come quasi tutti quelli che sono a quei livelli di comando.

Guardo Germano e si ok c’ha ragione. Poi ci penso un attimo e dico: beh, il governo taglia i fondi al cinema, ma per anni quanti film osceni si sono finanziati? (ndr qui trovate un pezzo di novembre de Il Post bello lungo che spiega a fondo la vicenda dei finanziamenti al cinema). Quasi sempre dei soliti nomi oltretutto a discapito di chi ha sempre cercato di entrare nella nicchia ma non c’è riuscito. Così come tutt’ora i quotidiani, che senza i finanziamenti chiuderebbero domani, scritti prevalentemente da precari sottopagati, messi malino. Cioè è importante che lo Stato si occupi di finanziare la cultura, ma il rischio è anche una cultura di Stato. Lo Stato come diceva Bene è la mediocrità per eccellenza, forse la cultura vera va fatta fuori dallo Stato.

Cultura di Stato era un’espressione che qualche anno fa poteva far paura ma oggi c’è qualcosa di peggio, ovvero oggi vige la cultura di Mercato.

Ci pensano già i produttori, gli editori di massa, a creare dei prodotti omologati. Non serve più uno stato censore, ci sono decine di agenzie, produttori, geni della comunicazione scemi che si occupano di dire solo: “figo”.

Culturalmente gli anni 20 si preannunciano come il decennio della noia culturale. Spero duri poco.

Se penso a queste cose mi deprimo, infatti sono giorni che penso a Lamine Yamal. Non lo so, mi piace Lamine Yamal, il fatto che sia così giovane, così forte. Yamal mi rallegra.

Il trucco per non inabissarsi è una forma di resistenza silenziosa, pacifista, sognatrice.

Più il mondo ci vuole indottrinati, più c’è da essere astratti.

Più vi chiedono di performare, più dovete oziare.

Più vi impongono delle cause, più dovete rinunciarci.

Fatevi bandiere vostre, personali. Dedicate al vostro vicino, all’assessore bravo che ripara una buca, alla vostra musica, ai vostri amici.

Sogno solo che per qualche giorno siano spenti i ripetitori e i telefoni non abbiano le immagini. Sarebbe un ripulisti delle pupille che gioverebbe almeno in parte a ricordarci comunque dell’esistenza del mondo.

L’algoritmo fa anche cose buone.

Rumore Magazine, Blow Up e compagnia bella, ovvero quelli che dovrebbero essere i posti fighi in cui cercare musica, mi propinano solo robe iper concettuali, noiosissime, altezzose. Robe inascoltabili.

Per fortuna l’algoritmo mi conosce e mi fa trovare sottofondi che amo.

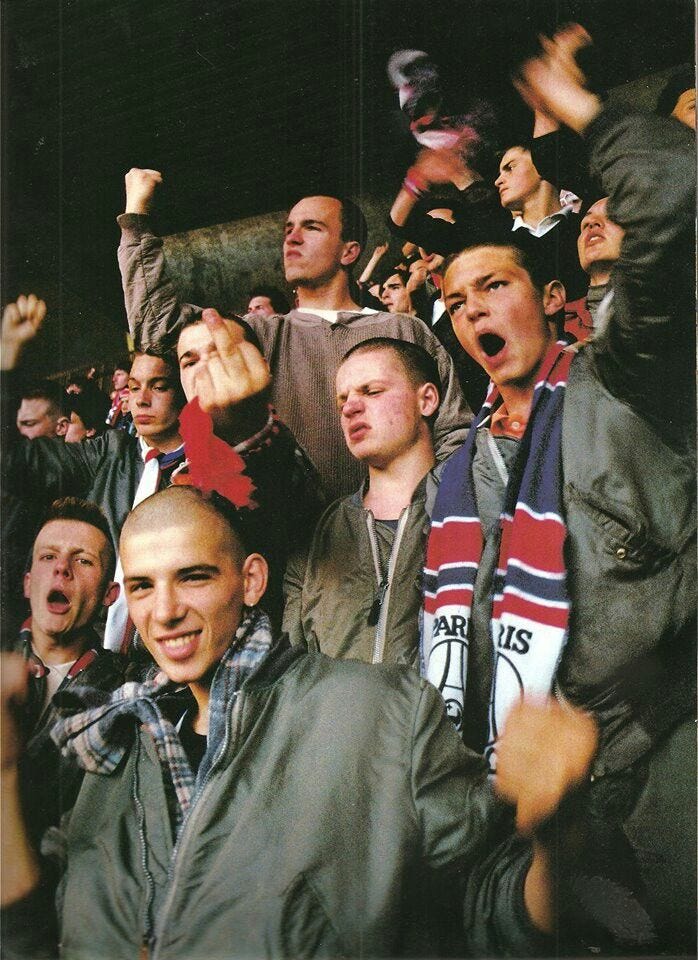

Essere ultras non è solo tifare.

Essere ultras non è solo scontrarsi a colpi di cinghiate e aste di ferro.

Essere ultras non è solo raccogliere la colletta per i diffidati.

Essere ultras non è solo accendere dieci torce in simultanea per rendere il settore uno spettacolo.

Essere ultras è tutto questo, e anche tanto altro.

Essere ultras è un casino.

Non è facile capire che cosa significhi, per la gente che non è mai stata 90 minuti in piedi a cantare sotto la pioggia o che ne ha sentito parlare solo dalle gogne mediatiche televisive.

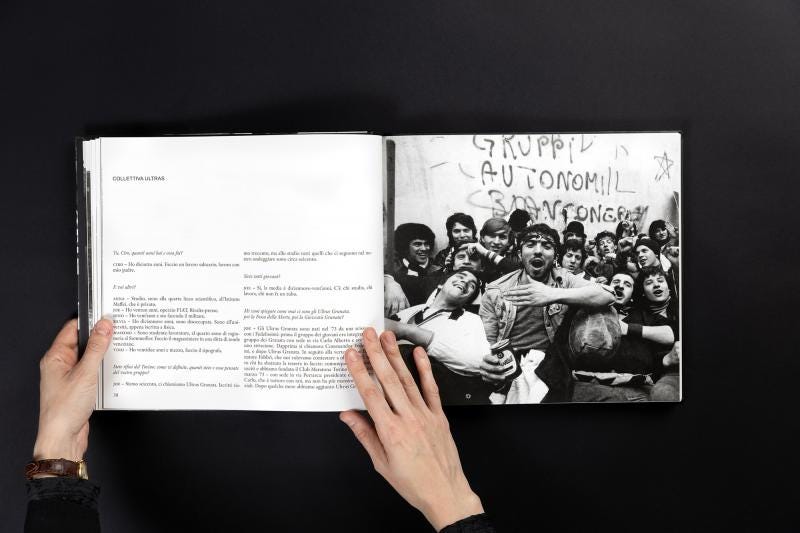

Per comprendere gli ultras dovresti immergerti nella sottocultura a pieno regime: riunioni, sclerate, cazzate istrioniche, trasferte massacranti, rischio daspo anche solo per una coreografia. Oppure, se l'osservazione partecipante da buon sociologo non fa per te, puoi comprare il libro di Lamberto Ciabatti, Ultras, edito da SEM, per farti un quadro ben chiaro di cosa significhi questa parola estrema, strana, associata spesso a disordini e grezzaggine diffusa.

Ultras non è un romanzo, non è saggistica, non è un Supertifo né un abbecedario comportamentale: è un documentario a inchiostro, in cui i protagonisti sono alcuni uomini che hanno segnato la storia del tifo organizzato delle rispettive città di competenza, intervistati e approfonditi da Lamberto. Ne esce fuori un campionario umano fantastico, dove gli umori e i ricordi sfumano tra farsa, tragedia, commedia, adrenalina e nostalgia. Ecco, se vuoi davvero capire come ragionano gli ultras, fatti un favore e leggiti ‘sto libro.

Ci sentiamo con una chiamata al volo. Percepisco un’inflessione romana e una camminata veloce in mezzo al caos della Capitale. Faccio partire la registrazione e il mio cellulare politicamente corretto ci notifica l’inizio della registrazione con una voce automatizzata che scandisce “QUESTA CHIAMATA È ORA REGISTRATA”.

“Ecco se fossi un agente digossino dovrei dotarmi di un altro cell per fare ‘ste robe di registrazione e intercettazione” faccio a Lamberto, e ci ridiamo su.

Come hai fatto a trasporre la voce narrativa di ciascuno dei protagonisti in maniera così diversa?

“Ho registrato le loro conversazioni, un lavoro lunghissimo e durato un anno intero, per poi rimodellare il lessico in base alle loro personalità e scrivendo in prima persona. Ho ottenuto la loro fiducia perché comunque c’è stata una condivisione del lavoro e un’esplicita richiesta di parlare senza filtri”.

Cosa ti ha spinto a raccontare questo mondo, così contraddittorio e controversa ma anche raccontato superficialmente?

“Ho sempre avuto la fascinazione e la curiosità verso questi mondo borderline…”

Ma sei tifoso di qualche squadra?

“No, anzi, non tifo. Tant’è che ho frequentato sia la curva della Roma che della Lazio. Sono mondi incredibilmente vitali. Io poi lavoro in televisione: banalmente, c’è una violenza inaudita tra colleghi, tra conduttori, persone che si bullizzano… quella non è violenza? Cazzo, per me è meno ipocrita la violenza fisica di uno scontro tra tifoserie che si confrontano con lo stesso scopo: difendere i propri colori, la propria città”.

Per me c’è molta più violenza in un rapporto salariale dove il proprietario ti tiene a 800€ al mese per 50 ore a settimana rispetto a due cinghiate che ci si può scambiare a vetrata tra tifosi consenzienti.

“Avoja, ma poi nessuno nega che in questo mondo ultras ci sia violenza. Però dimmi: dove non c’è violenza nella società? Ma anche negli ultras c’è tanto bene: i rapporti umani di solidarietà, le azioni di supporto alle città devastate da terremoti o disastri ambientali. E’ un mondo complesso ma va raccontato oltre i cliché dei buzzurri che si menano e basta”.

In tutti i racconti, per quanto diversi, c’è un filo conduttore: la mitizzazione degli albori del movimento ultras, negli anni ’70 e ’80. Come vedi cambiato il mondo delle tifoserie da allora ad oggi?

“Mi vengono in mente tre fattori che hanno contribuito a una trasformazione del mondo ultras: il primo è l’infiltrazione della criminalità organizzata, ma ovunque ci sono queste dinamiche, in tanti settori della vita, non solo nelle curve. Non è una riduzione del danno, ma è oggettivo che ci siano aziende, ristoranti, strutture sanitarie gestite dalla malavita. Il secondo sono i cellulari e la tecnologia: oggi è una cosa accettata, ma prima era assolutamente bandita la comunicazione verso l’esterno di ciò che si fa o si è. Il terzo punto è l’inasprimento delle normative di sicurezza. Negli anni ’70, ’80 ma anche ’90 c’era una deregolamentazione assoluta. Si potevano fare cose irripetibili. Fare cortei in trasferta, viaggiare senza scorta. Nel bene e nel male, erano anni unici per il movimento ultras”.

Il paradosso di quegli anni è che da un lato c’è tanta purezza, quasi innocenza, nei primordi ultras. Allo stesso tempo, fare l’ultras era quasi una manna dal cielo in quel periodo storico rispetto a prendere strade di droga o soprattutto di estremismo politico.

“Beppe Franzo, che esprime la sua storia nella curva della Juventus, racconta di come i genitori accolsero con entusiasmo la sua decisione di frequentare l’ambiente ultras proprio perché era considerata una zona cuscinetto rispetto alla violenza politica. Spesso ci dimentichiamo del clima di tensione di quegli anni. Oggi si bombarda mediaticamente con un percepito di insicurezza nelle strade, ma negli anni di piombo c’era da avere paura, la gente sparava o si massacrava in piazza”.

“Gli ultras sono il male del calcio italiano” è una frase pronunciata spesso dai vertici politici del Calcio Italiano. Tu cosa ne pensi?

“Per me il vero spettacolo è il tifo, non in sé lo sport del calcio. Però è una mia visione personale. Ma credo che i problemi strutturali del calcio italiano siano altri, non i tifosi”.

Che poi in questi giorni ci sono stati due episodi duri: quello di Bari e quello del ragazzo accoltellato a Bergamo.

“Purtroppo sono notizie terribili, ma credo che piuttosto che cercare l’indignazione spalmabile e virale tramite video o articoli in presa diretta bisognerebbe comprendere meglio le dinamiche. Inoltre, nel caso di Bergamo, andrebbe soprattutto mostrato rispetto per un ragazzo che non c’è più”.

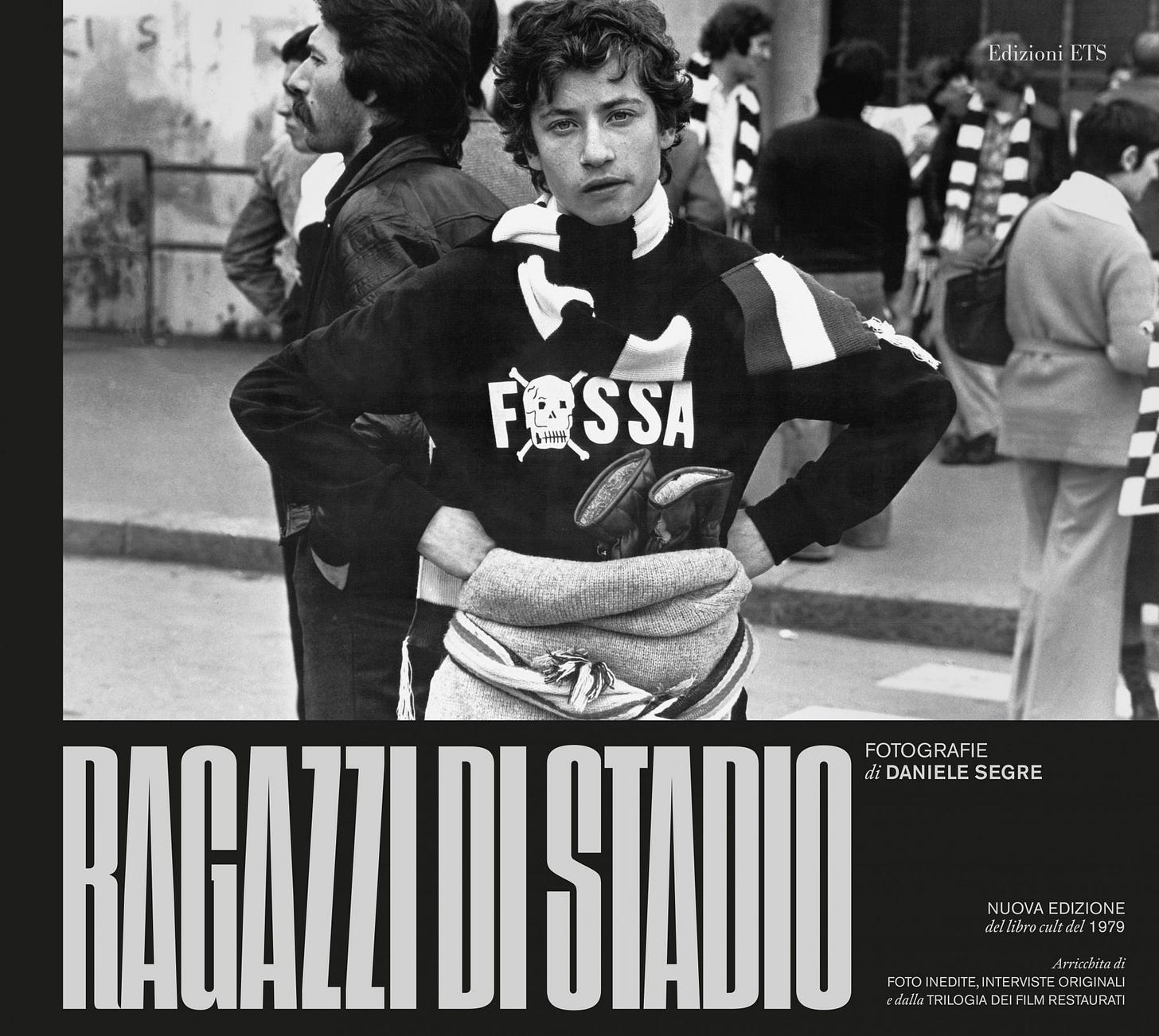

Avevo parlato in un vecchio Bengala dei Ragazzi di Strada, per un loro fantastico lavoro sul liscio!

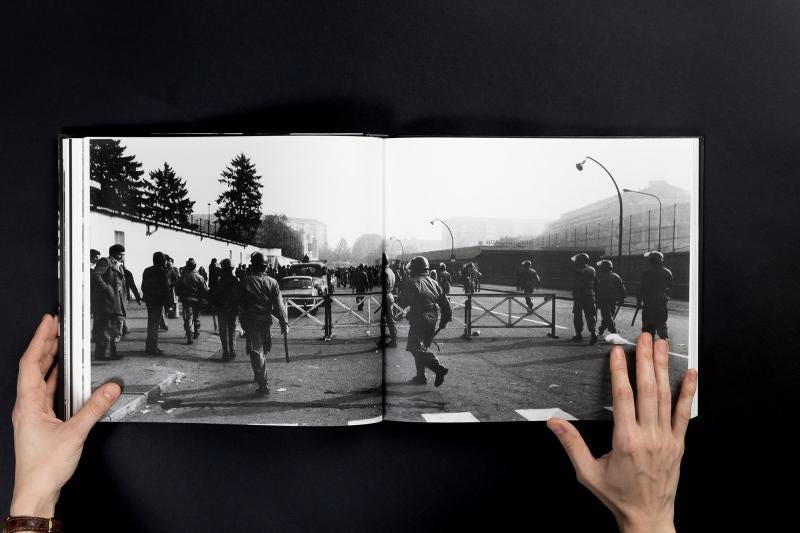

Questo inverno hanno curato la mostra sul lavoro di Daniele Segre, primo fotografo italiano a entrare nei gruppi ultras a volto scoperto, negli anni ‘70, riuscendo a tirare fuori la profondità sentimentale del tifo.

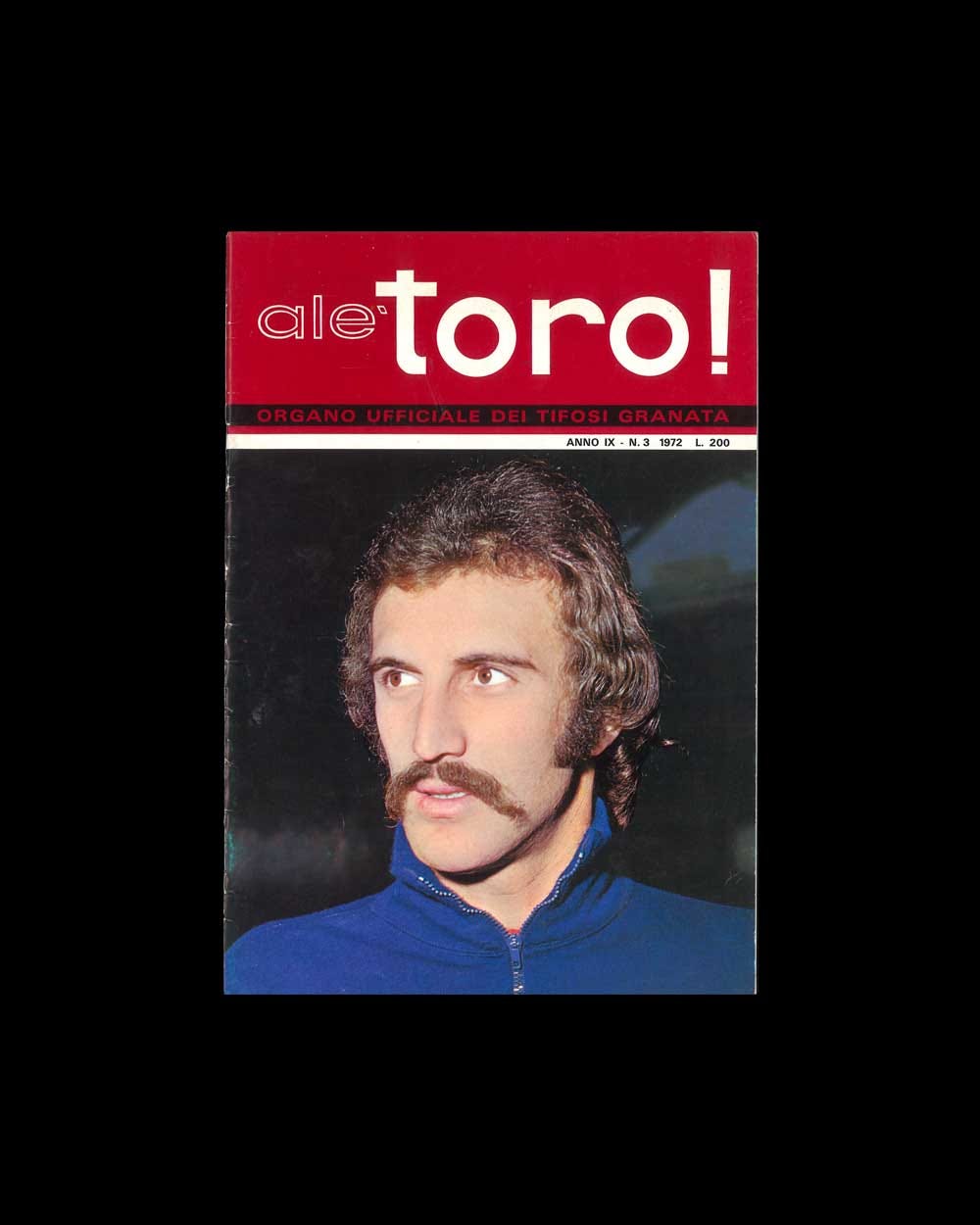

In occasione dell’attesa ristampa del libro Ragazzi di stadio (ETS Edizioni) prodotto da I Cammelli e a cura dei famigliari e collaboratori del regista, Ragazzi di Strada riporta alla luce le fotografie del progetto, unite a materiale inedito dall’archivio Segre ed ephemera appartenente ai ‘ragazzi di stadio’ delle due curve torinesi, tra cui oggettistica, fotografie e memorabilia editoriale.

Realizzato nel 1979 dal regista e fotografo torinese Daniele Segre (1952–2024), il reportage è diventato nel tempo un’opera di culto, ma pressoché inaccessibile, elusivo come le poche (e rare) copie del libro in circolazione.

Gli scatti appartengono ad una trilogia, iniziata nel 1978 con il cortometraggio Il potere dev’essere bianconero, proseguita con il libro (1979) e film (1980) Ragazzi di stadio, e conclusasi nel 2018 con Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo.

Le fotografie di Segre indagano il fandom calcistico nella ‘motor town’ italiana al culmine degli Anni di Piombo, catturando le tifoserie di Torino e Juventus tra fumogeni, sciarpe, tamburi, graffiti e P38. Sono scatti in cui la ricerca sociologica si coniuga a quella artistica, accomunando l’opera di Segre a quella di importante firme delle fotografia italiana degli anni Settanta, come Gabriele Basilico e Letizia Battaglia, pur manifestandosi in una dimensione unica: quella del tifo come fenomeno di ribellione controculturale ed emancipazione dall’alienazione della città-fabbrica.

Le immagini sono testimonianze di come le curve degli stadi italiani diventino in quel periodo un ibrido di sottoculture, moda e politica, capaci di dare vita ad uno stile ribelle unico nel suo genere; dove elementi punk e freak si fondono all’etiquette paramilitare della militanza e guerriglia di strada.

Soprattutto, i ragazzi di stadio di Segre sono volti che esprimono l’estasi e l’urgenza adolescenziale, raccontando un modo di tifare che è prima di tutto una forma di resistenza e solidarietà comunitaria, che sembra sconfessare la demonizzazione che la cultura ufficiale fa di questi giovani. Ragazzi di stadio esce infatti a ridosso della tragica morte di Vincenzo Paparelli nel derby tra Roma e Lazio, uno dei primi momenti in cui il fenomeno ultras viene massicciamente messo a processo dai media italiani.

Qui la ristampa del libro.

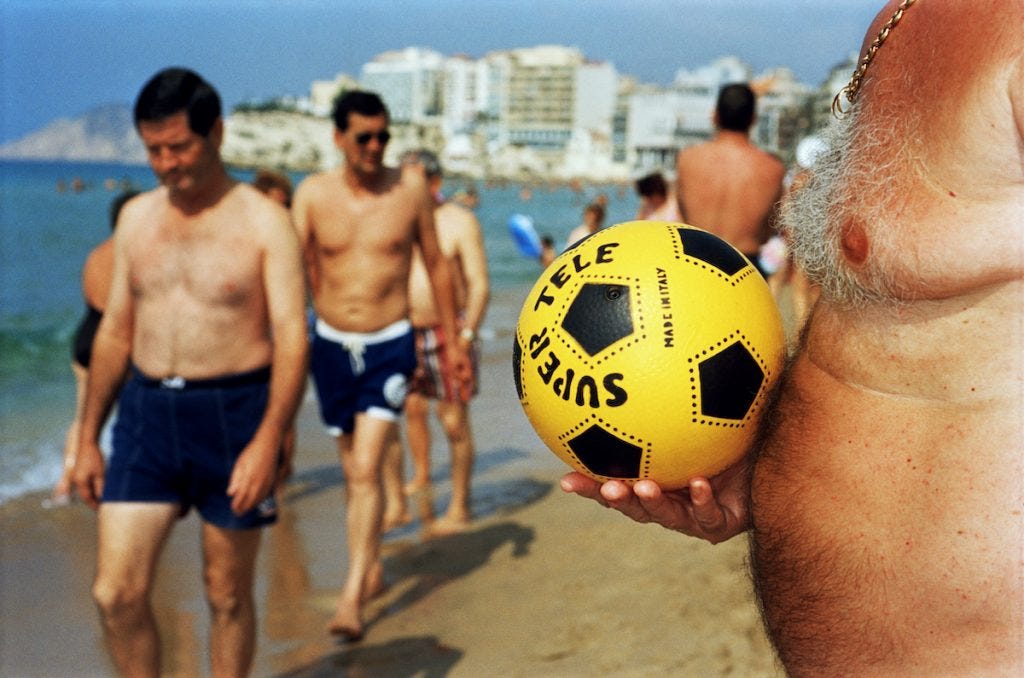

Non ci sono mai stato ma amo la loro comunicazione. La Coppa Pizzeria è l’evento perfetto per il clickbait, c’è scritto sul loro sito. È vero. Mi ricordo una corsa folle che facevano in motorino da qualche parte in Svizzera. Goliardica, esagerata, scemissima.

Non ho parlato con chi organizza ma mi sono fatto un’idea tramite le foto. Quest’anno la partita si è giocata tra i container di Napoli.

«un Colosseo lungo 70 metri, costruito con 250 container all’interno del quale si terrà la tredicesima edizione del torneo di calcio più assurdo del pianeta: la Coppa Pizzeria.Fondato nel 2011 a Berlino dall'artista Daniele Sigalot, il torneo riunisce ogni anno oltre 100 giocatori pronti a sfidarsi in partite 2 contro 2 in contesti e con regole decisamente surreali e fuori dal comune. Dopo l’edizione del 2024, giocata nella storica piscina vuota del Kursaal di Ostia Lido e poco prima del suo smantellamento, nel 2025 questa grande performance collettiva mascherata da torneo di calcio avrà luogo nel neonato Anfiteatro, un Colosseo effimero, destinato a essere costruito e smantellato in solo 48 ore.

"Costruire un Colosseo con centinaia di container. Realizzare un contenitore con dei contenitori. Riempirlo con la gente più scema che conosciamo, alzare la musica al massimo, spillare birra come all’Oktoberfest e giocare mascherati in un torneo truccato. Onestamente, mi sembra una ricetta non migliorabile."

Così commenta Daniele Sigalot, che da oltre 15 anni organizza un evento che è giusto definire assurdo, monumentale e totalmente privo di senso.

Un monumento al nulla, come recita il claim di questa edizione, la CP25».

dal Manifesto della Coppa Pizzeria:

La Coppa Pizzeria è un torneo internazionale di calcio asimmetrico e irregolare che riflette le imperfezioni della società moderna e i difetti dell’essere umano.

La Coppa Pizzeria non promuove il fair play, l’amicizia, l’amore, il rispetto né alcun diritto civile.

La Coppa Pizzeria incoraggia l’ingiustizia, l’egomania, i pregiudizi e praticamente tutto ciò che finisce in -ismo.

Le squadre partecipanti sono consapevoli che corruzione, privilegi, disuguaglianza, ricatti, rapimenti e favori sessuali fanno parte del gioco tanto quanto il pallone.

La Coppa Pizzeria non è un evento pet-friendly, né kid-friendly.

La Coppa Pizzeria non è nemmeno un evento friend-friendly.

Il gioco sporco può orgogliosamente chiamare Coppa Pizzeria casa sua.

Gli arbitri hanno il potere di manipolare la partita in qualsiasi modo sia più conveniente per gli interessi di Coppa Pizzeria.

Gli arbitri hanno anche diritto allo ius primae noctis con le squadre che partecipano alla loro prima Coppa Pizzeria.

L’arbitro può segnare.

I giocatori che mettono in discussione l’autorità dell’arbitro non solo verranno espulsi, ma subiranno anche abusi fisici e morali.

I tifosi non solo hanno il diritto di usare fumogeni e di invadere il campo, ma sono fortemente incoraggiati a farlo.

I gol segnati da giocatori sobri verranno annullati e i marcatori verranno espulsi.

Un gol di testa vale doppio.

Un gol segnato con una rovesciata termina la partita, indipendentemente dal punteggio.

Le partite durano 5 minuti, ma l’arbitro ha il potere di farle durare 1 secondo o 2 ore.

Le squadre che giocano per la prima volta a Coppa Pizzeria verranno brutalmente bullizzate, dentro e fuori dal campo.

Premi e trofei vengono assegnati senza una logica decifrabile.

Tutte le regole sopra citate possono essere ignorate o modificate se il comitato lo decide.

La Coppa Pizzeria ha solo una leggera assonanza con la parola democrazia.

Le somiglianze finiscono qui.

La Coppa Pizzeria è un torneo dove convivono in armonia il calcio, fiumi di birra, il carnevale, le arti performative, il ballo, il tifo e la musica. Un circo senza tenda, coreografato a tratti ed improvvisato per la maggior parte del tempo, dove il pallone è solo una scusa per creare insieme qualcosa di unico e assurdo.

Le regole? Bizzarre e applicate arbitrariamente. Il pubblico è incoraggiato a invadere il campo, l’imparzialità non fa parte del codice etico degli arbitri e i giocatori sorpresi sobri all’alcol test vengono espulsi. “La Coppa Pizzeria promuove l’ingiustizia”, recita provocatoriamente il Manifesto della CP, consultabile sul sito ufficiale.

Durante il torneo verrà assegnata anche l’ambitissima Coppa Narciso, premio riservato alla squadra con la divisa più bella – un riconoscimento che ogni anno scatena infinite polemiche tra i partecipanti.

"Io volevo solo vincere il Compasso d’Oro”, conclude Antonello Colaps, direttore arFsFco della Coppa Pizzeria, giunto alla sua seconda edizione a coordinare esteFca, funzionalità e complessità della CP.

Questo è il classico progetto che un fotografo lo vede e si mangia le mani. Perché non l’ho fatto io?

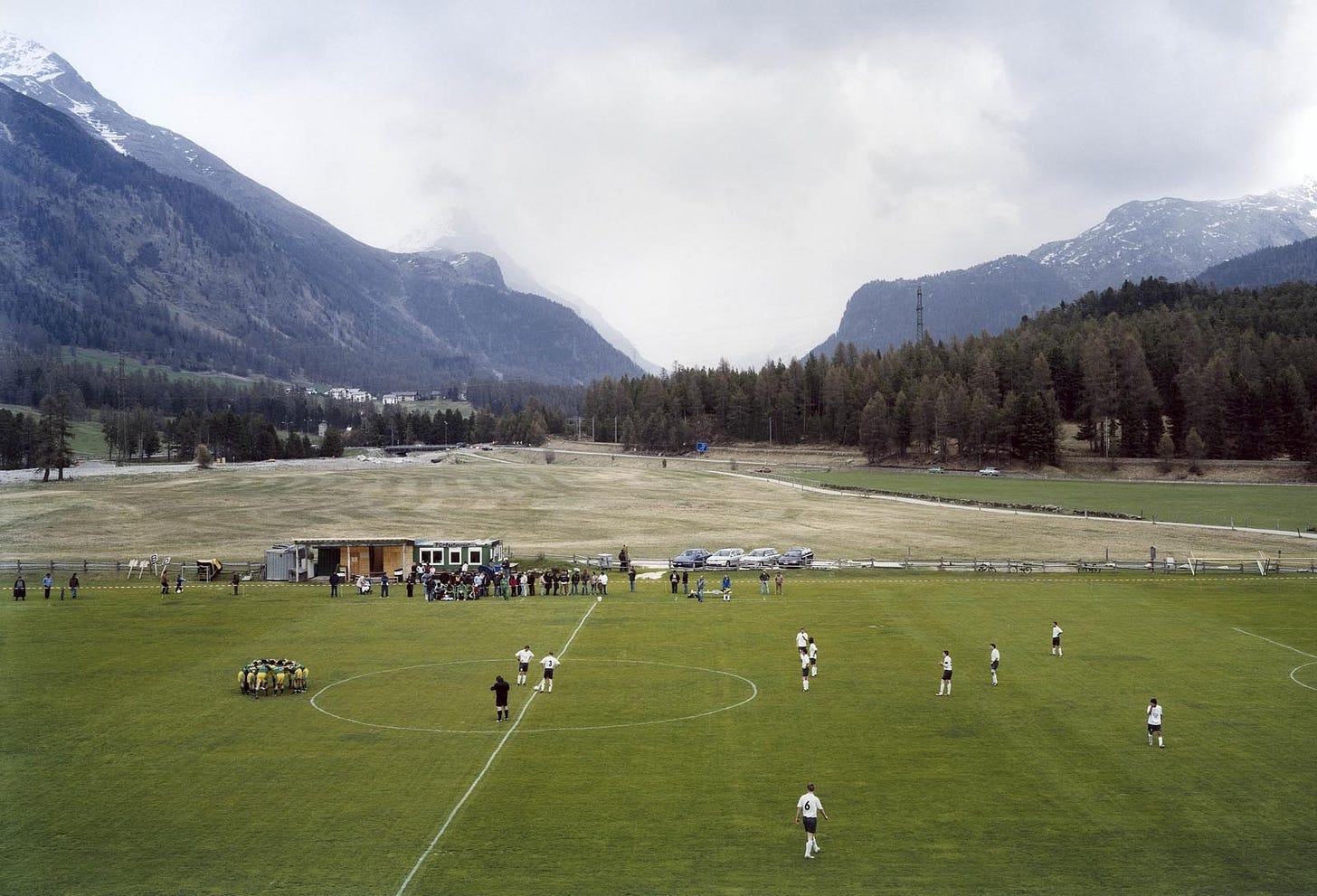

Hans Van Der Meer dice:

«Nel 1988, qualcuno dell'Archivio Spaarnestad di Haarlem, il più grande archivio fotografico olandese, mi mostrò una pila di vecchie fotografie di calcio. Erano bellissime stampe in bianco e nero delle partite internazionali della nazionale olandese dall'inizio del XX secolo fino alla metà degli anni '50. La maggior parte delle fotografie era stata scattata da dietro la porta, ma alcune da una posizione più alta sugli spalti. Lo spazio nelle immagini mi sembrava così evidente che mi chiesi come mai non avessi mai visto prima foto di calcio come quelle.

Scattate con vecchie macchine fotografiche di grande formato, ogni fotografia era nitidissima. Era consentito vedere l'intera scena della partita. Il campo era solo il primo piano. Si potevano distinguere anche i volti degli uomini con il cappello e i lunghi cappotti nella tribuna opposta, le bandiere sul tetto e gli alberi oltre; o il traffico in lontananza. Trovavo toccanti questi dettagli fotografati involontariamente.

Nell'archivio si poteva vedere quanto radicalmente fosse cambiata la fotografia calcistica alla fine degli anni Cinquanta: lo spazio era scomparso dalle immagini. In uno sport che si basava sulla posizione dei giocatori in campo, i fotografi avevano rinunciato a una delle loro armi più potenti: la visione d'insieme.

Uno dei motivi alla base del cambiamento fu uno sviluppo tecnico. Alla fine degli anni Cinquanta i fotoreporter abbandonarono le loro ingombranti fotocamere ad alta velocità per il più versatile formato 35 mm. La pellicola divenne più veloce e, soprattutto, arrivarono i teleobiettivi. Da allora in poi, la tipica fotografia di una partita di calcio raffigurava due giocatori e un pallone su uno sfondo sfocato, non essendoci alcuna indicazione del punto del campo in cui si era svolto questo frammento di azione. Fu anche più o meno in questo periodo che la televisione iniziò a trasmettere le partite di calcio. Il ruolo di fornire la panoramica fu assunto dalla televisione.

Nel 1995 il quotidiano de Volkskrant mi chiese di fotografare per un numero sul calcio amatoriale. Iniziai a cercare campi in cui un mondo al di fuori del calcio fosse presente sullo sfondo. All'inizio assistevo a partite amatoriali di serie A, ma presto mi spostai verso le serie B e i tipici campi rurali fuori dai villaggi. Lì potevo dare al paesaggio il suo posto "involontario" al di là del calcio.

Due anni dopo la pubblicazione del libro " Dutch Fields" nel 1998, nei Paesi Bassi è stata fondata la rivista calcistica alternativa JOHAN . Mi offrirono regolarmente un servizio fotografico a doppia pagina in fondo alla rivista. Ogni mese presentavo una diversa località europea. In seguito, fui invitato da istituzioni fotografiche europee a fotografare il calcio amatoriale nelle loro regioni.

"Il più lontano possibile dalla Champions League" era la frase che ho usato per cercare di spiegare il mio progetto ai dirigenti delle federazioni calcistiche regionali di tutta Europa. Speravo che aiutasse a creare nella loro mente un'immagine del tipo di calcio e del tipo di campo che stavo cercando: il calcio appassionato di giocatori meno talentuosi delle serie inferiori, in un contesto a chilometri di distanza da tribune gremite e stadi coperti. Nel cuore e nella mente di questi giocatori dilettanti in tutti quei villaggi, gli stadi non sono affatto lontani. Anche nei villaggi più remoti d'Europa, le squadre dilettanti si schierano vicino al cerchio centrale. Poi salutano una tribuna gremita. In realtà sono un idraulico, un insegnante, un ispettore delle tasse, un analista di sistemi, un venditore, un impiegato di banca, un agricoltore, un meccanico, un vetraio, uno studente o un fornaio e stanno salutando non più di due uomini e un cane. Questa è una prova sufficiente del potente meccanismo che nessuno può portarci via: la nostra immaginazione. E per me è esattamente qui che calcio e fotografia si fondono.

Il canale YouTube di questa roba.

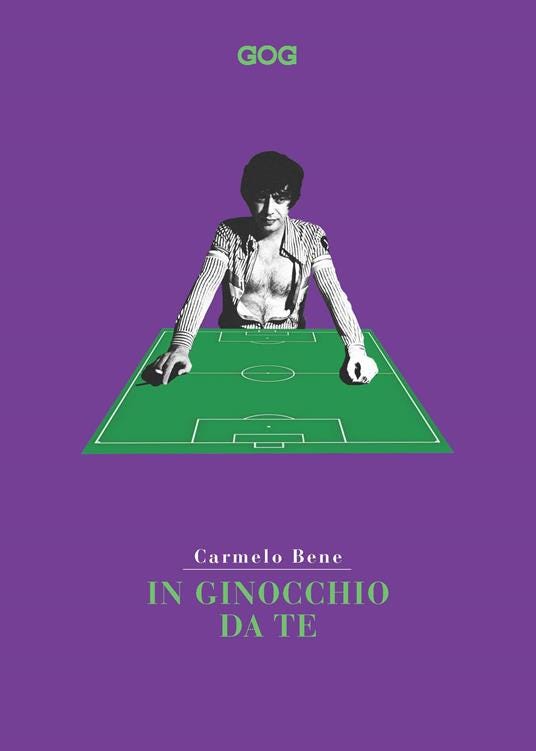

Una delle grandi passioni di CB? Il calcio, di cui era fanatico.

La parabola di Carmelo Bene col calcio è bellisima, come lo è ogni parabola di CB. Ogni cosa che Bene ha toccato è divenuta iconica, poiché egli era talmente agli antipodi del mondo, che il solo posarsi del suo sguardo su qualcosa di terreno rendeva l'oggetto miracolato. Si scopre che a calcio era uno scarpone (lo racconta Luca Buoncristiano nell'introduzione e fa morire da ridere), che aveva i piedi così a banana che veniva confinato in porta, luogo per eccellenza in cui si esibiva in tuffi inutili e bellissimi; oppure che teneva una tv accesa anche accanto al palco, in modo da poter seguire le partite anche quando era in scena.

Grazie a Giancarlo Dotto, per un periodo Bene ha pubblicato su Il Messaggero una rubrica sul calcio, che chiaramente trascende il calcio ed è un'opera letteraria. I grandi ragazzi di GOG (che pubblicano solo bombe tipo Il libretto rozzo dei CCCP di cui ho già parlato) li danno alle stampe per la prima volta in raccolta. Godeteveli.

APOLOGIA DEL TIFOSO

Il gioco del calcio è violenza. Negli altri sport la palla-mondo è trattata con mani bizantine (tennis, pallavolo, basket, pallanuoto, ecc.). Schiaffeggiata nel tennis con adeguata protesi e nel football impietosamente presa a calci. Quando non ci si arriva con piedi, si supplisce con le fronti cornute (casi rari a parte, vedi Hateley).

Il goal è comunque lo stupro d’una rete, la cui illibatezza è scrupolosamente controllata dall’arbitro prima del match. Il calcio è un’espressione del gioco sociale. La violenza, una volta discrezionata, è componente fondamentale del gioco.

È il gioco preso a calci. Non solo quando si colpiscono gli stinchi avversi in luogo della palla-mondo. Le piccole trasgressioni alla suddetta regola (sputarsi addosso, bestemmie, risse, tatticismi di panchina) sono più che legittimamente punite da organismo apposito sovrintendente. Più che il gioco stesso. Perché il gioco è innocente, dunque onnipotente. La violenza giocata del calcio è gemella a quell’altra sociale non riscattata da tappeti erbosi.

CRIMINOLOGIA DEL TIFOSO

«Il tifoso è un teppista in camicia di forza. Il teppista è un professionista del tifo. È solo lo sport di squadra che eccita lo squadrismo degli spalti. Per emulazione i tifosi fanno squadra e si destinano i loro avversari. Al Palio di Siena si possono ammirare i tifosi alla loro massima potenza. Capaci di gesti criminosi assoluti».

IL GIOCO ALL'ITALIANA

«È non giocando all’“italiana” che si vince un mondiale. Fu certa isteria collettiva un po’ rissosa a far da padrona. Al contrario, il gioco all’“italiana” non ha mai prodotto che la mortificazione del gioco stesso sotto forma di penosa celebrazione dell’utile. Si comportino i responsabili azzurri non come chi ha vinto un campionato del mondo, ma come chi, non avendolo vinto, debba impegnarsi a rifondare tutto».

IL NAPOLI

«Napoli non conosce altro spettacolo che lo spettacolo della propria rovina. Chi non sa questo, non saprà mai Napoli.

(...) O si è complici di questa terra e della sua vocazione all’autodistruzione, o si è nemici e jettatori, e son guai. Non si spiegherebbe altrimenti il favore incontrato da certi sciagurati politici e l’impopolarità di personaggi come Eduardo (troppo intelligente par confinarsi a un dialetto) e Valenzi».

IL DRIBBLING

1) È la marcatura a uomo che reclama il dribbling. Il dribbling è l’evasione dal corpo (a corpo). Il suicidio è un dribbling esemplare. Che non si addice agli sportivi. Sivori preferiva scavare maestosi tunnel nella maschia corpulenza dei suoi avversari. Il dribbling è un thrilling: «Come disfarsi di un corpo».

2) La marcatura a uomo è volgare. Si usava nelle tribù antropofaghe. La caccia all’uomo di certi nostrani terzini degenera, in non troppo dissimili mischie, bollori di femori, frattaglie, cosci, unghioni e chiappe.

3) Il corpo (a corpo) è triviale. Due corpi si amano per dribblarsi. L’amplesso è il dribbling del corpo a corpo “amoroso”. Due avversari si affrontano e si aggrovigliano per eludersi. Il dribbling è un peccato carnale.

4) Il calcio dribblato esibisce due cose di troppo: l’avversario e la palla. Il gioco a uomo è gioco del “tatto”. Da qui la “tattica” che è ammaestramento sulla scurrilità (l’andar di corpo alla sudamericana di certi presunti campioni “dentro la classe” come Maradona, che vanno a cercarsi il contatto fisico e nessuno li arresta. Senza avversario e senza palla non esistono).

La tattica è ignobile attentato, al gioco prima di tutto. La “zona” è gioco del sesto senso: né palla, né avversario, né dribbling. La “zona” si burla del tatticismo, scagiona la volgarità del dribbling e quella peggiore del fallo.

9) La marcatura a uomo esige a bordo campo uno staff di medici, infermieri, barelle, cani da guardia. Le partite sono festival del trauma ortopedico. All’eccessiva velocizzazione del gioco fa eco uno sfrigolio di tibie.

10) Il dribbling è volgare e scatena la volgarità di massa. Lo stadio è un catino di risonanza. Centomila applaudono alla derisione collettiva di chi è stato ridicolizzato. Lo stadio allora si fa inno alla volgarità. La rissa in campo degenera nella rissa sulle tribune. Gli spettatori inferociti demoliscono il loro stadio, la loro casa, come nelle commedie di Peppino De Filippo.Se non trovano avversari si contentano di svellare i marmi delle gradinate. La partita è la vacanza del crimine domenicale. La brava gente va allo stadio per riconoscersi nell’altrui bravata prosaica di scontri, astuzie e miserie. Come a teatro il pubblico si preclude la possibilità di stupirsi del “diverso”. Si riconoscono nel prossimo e lo fanno a pezzi. Annientando l’altro annientano sé stessi. Questa è la marcatura a uomo.

da Vice:

In poche parole, Siegerflieger è una combinazione dell'amore di Teller per la famiglia, la fotografia e il calcio. Tuttavia, se si guardano le immagini con un pizzico di emozione, la serie è fondamentalmente una celebrazione del legame tra un padre e suo figlio, uniti non solo dal sangue, ma anche dalla passione per il gioco. Ho incontrato Jürgen all'inaugurazione della presentazione del suo libro al CFA di Berlino.

VICE: Ciao Juergen, puoi raccontarmi qualcosa del tuo nuovo libro?

Juergen Teller: Il libro è una raccolta di diverse fasi del mio 2014, un anno energico ed entusiasmante. È un libro molto felice, folle e caotico. Volevo che fosse molto intimo. Volevo che fosse uno sguardo sul mio 2014 e che parlasse molto della Germania.

Pubblicato da 89Books from Palermo

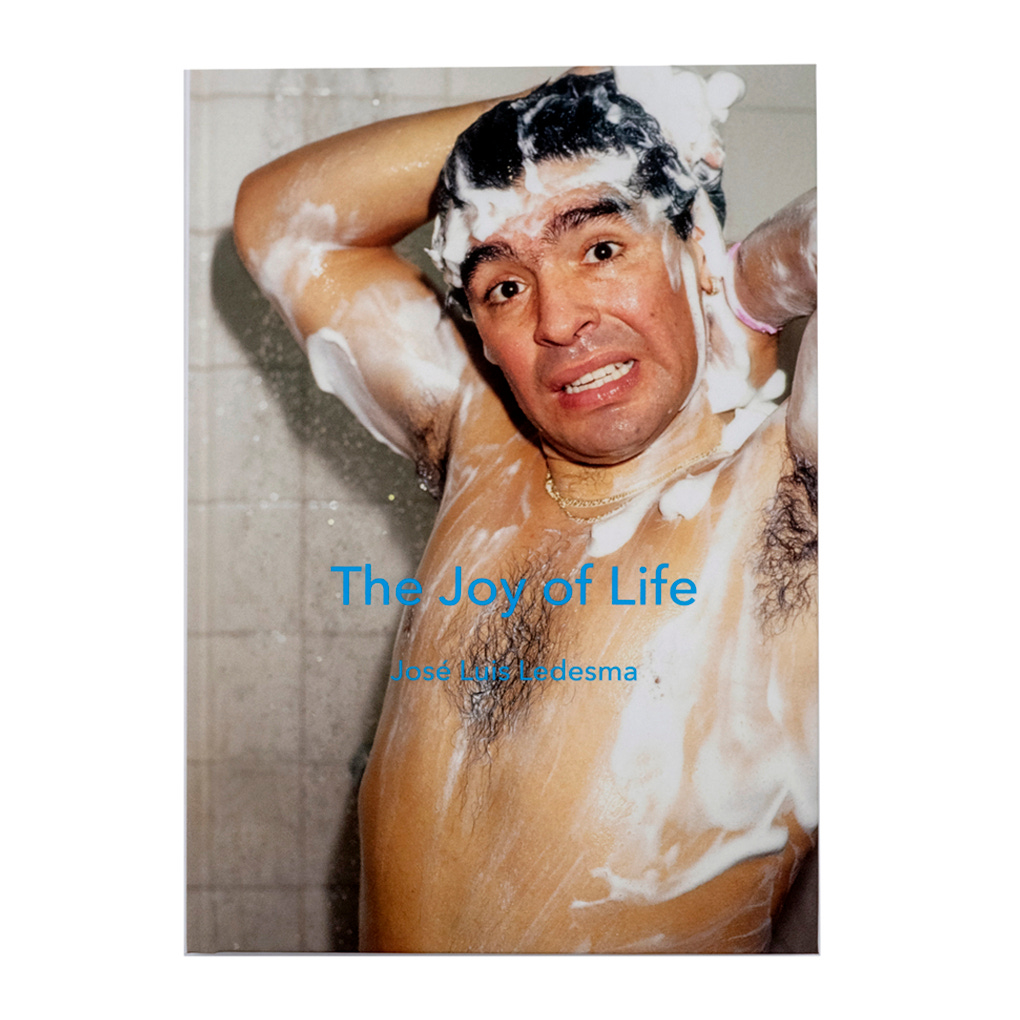

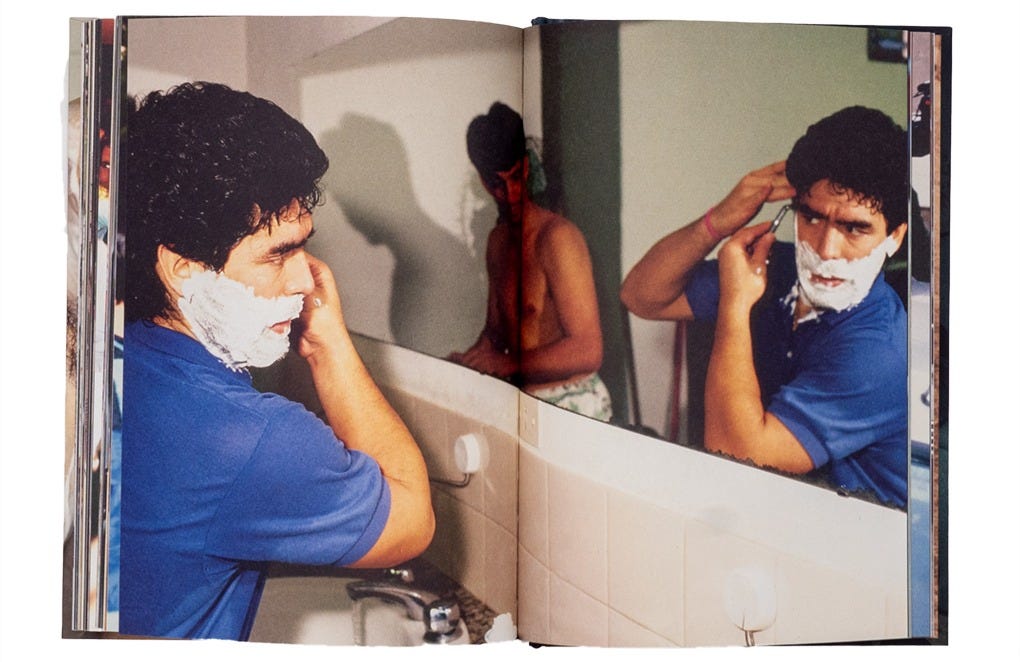

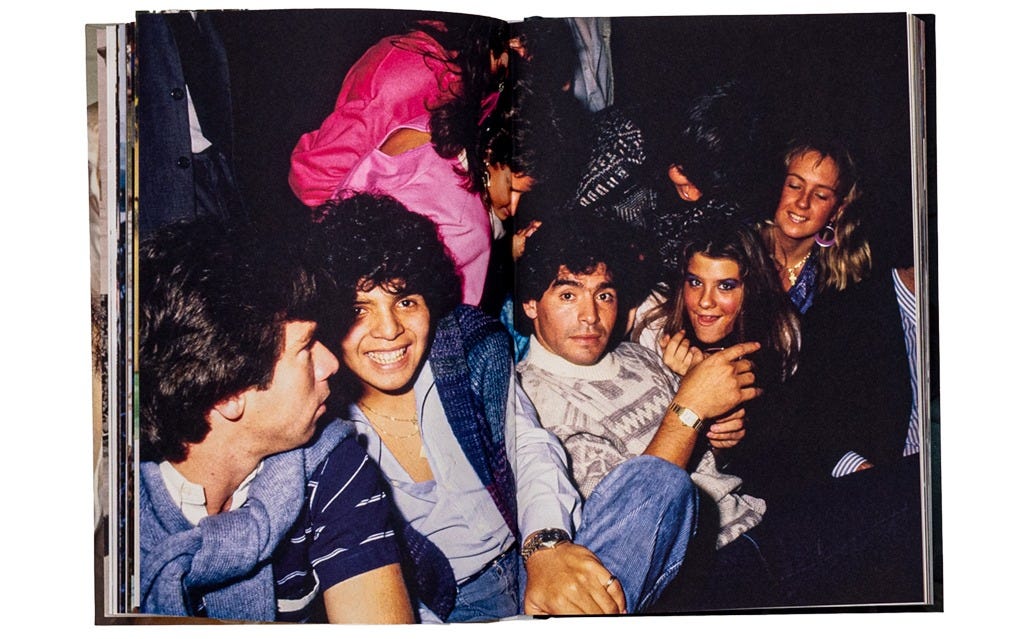

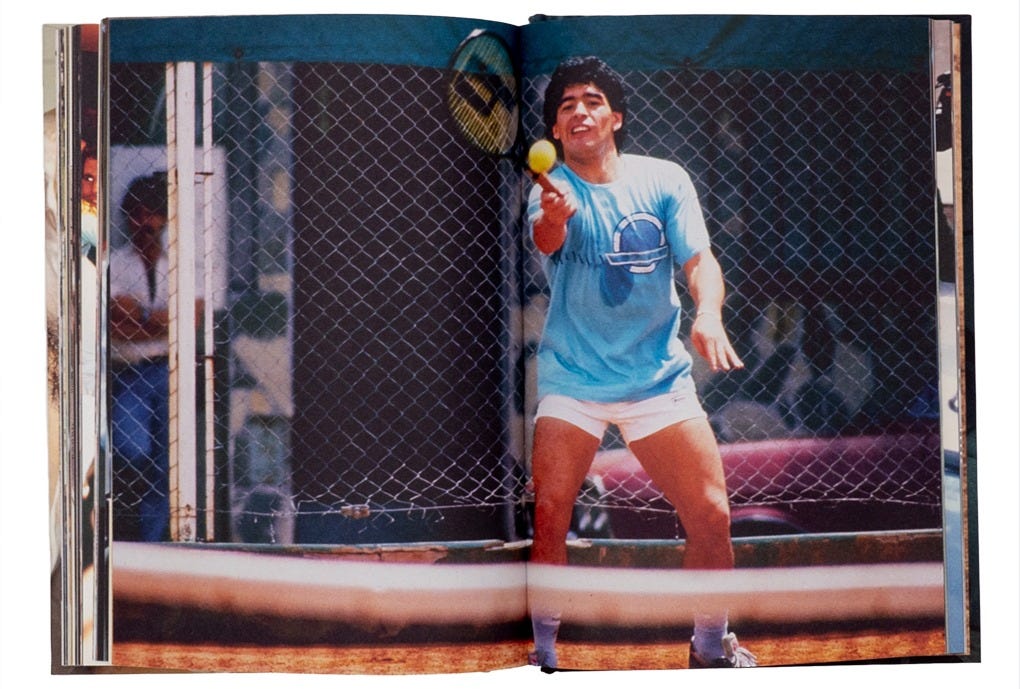

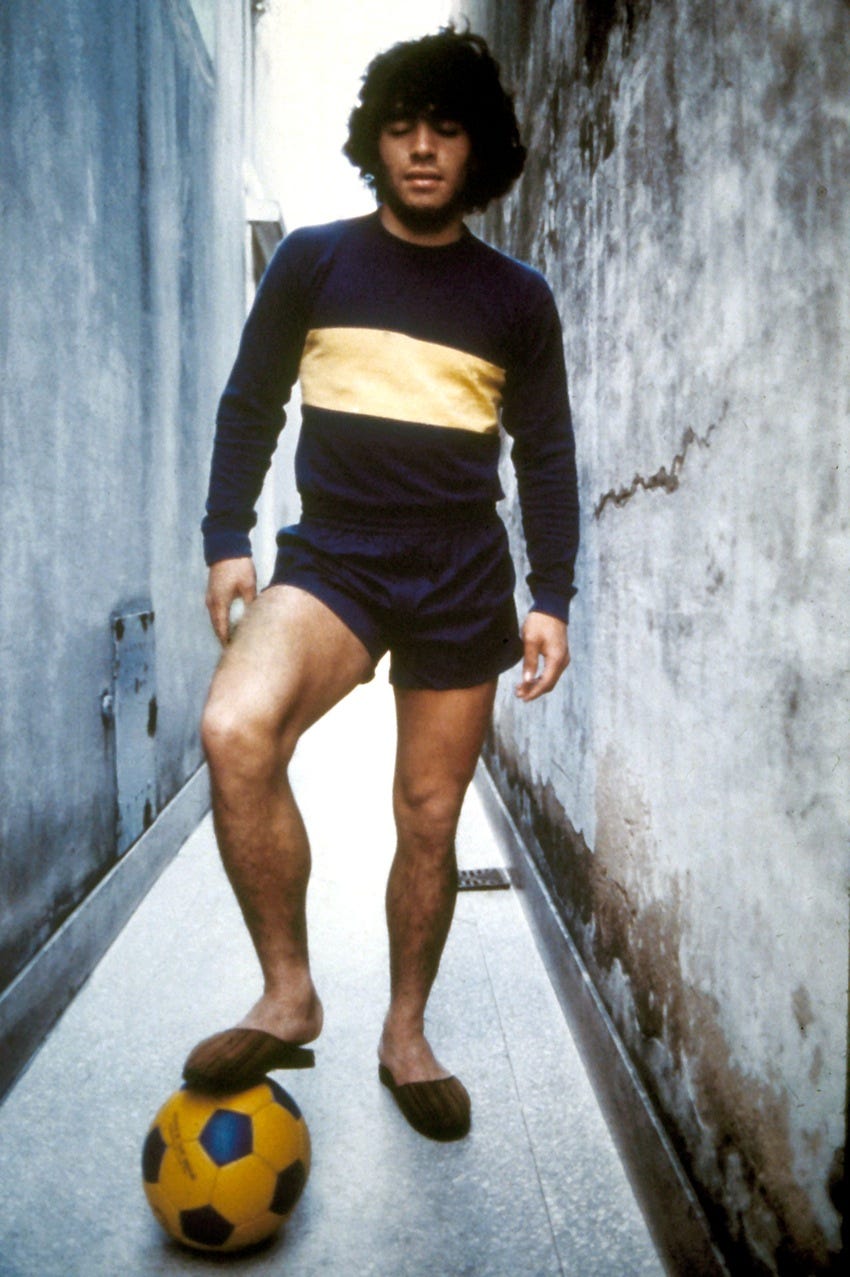

«Ho avuto la fortuna di incontrare Diego all'inizio della sua carriera, nelle giovanili dell'Argentinos Junior, ai miei esordi nella fotografia, una vocazione che mi avrebbe poi portato a seguirlo in giro per il mondo. E nei miei numerosi incontri successivi con lui, ho potuto comprendere la sua vera luce interiore. Ricordo diversi aneddoti, proprio all'inizio della sua carriera, quando lui, da giovane atleta, non sopportava che i fotografi lo infastidissero. Da metà campo, "dirigeva" regolarmente la sua rabbia verso la cabina dei fotografi e, calciando la palla con precisione millimetrica, riusciva a colpire uno di noi, scoppiando in una fragorosa risata».

José Luis Ledesma

1. Edition 10/2023

Texts by José Luis Ledesma

Book design by Mauro D’Agati

152 pages

17,5 x 23. cm

72 color photographs

Hard cover

Offset print

*************************************************************************************************************

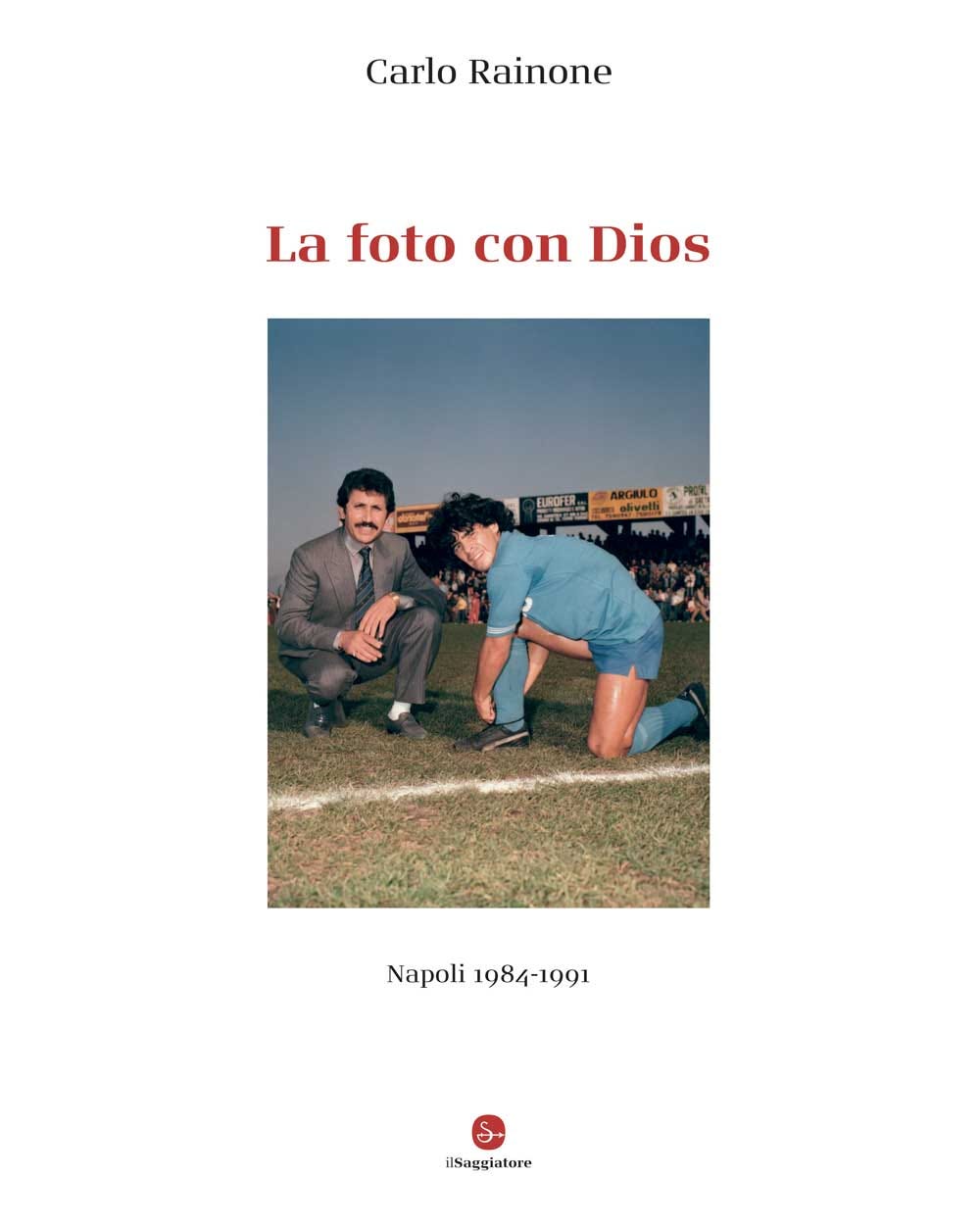

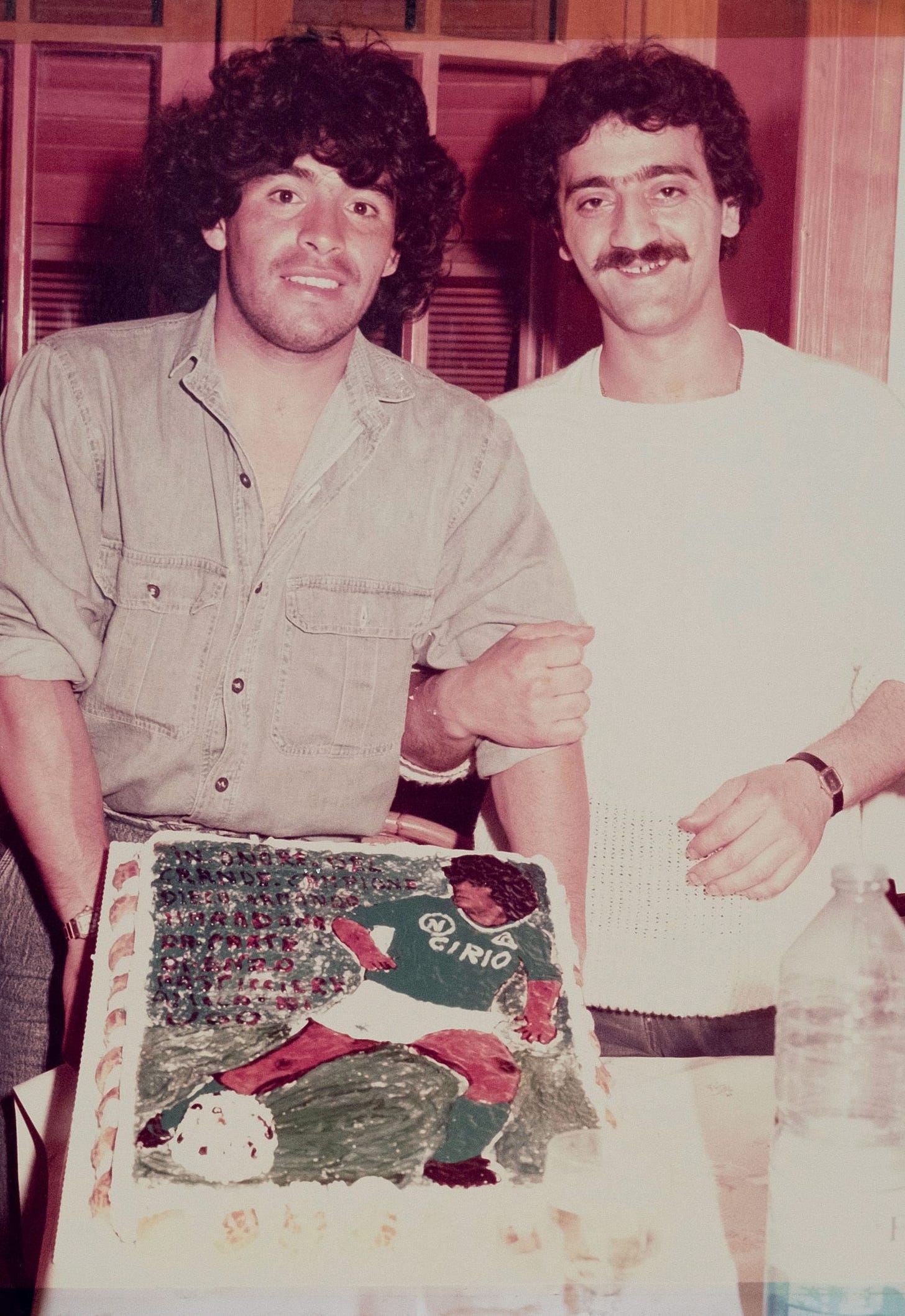

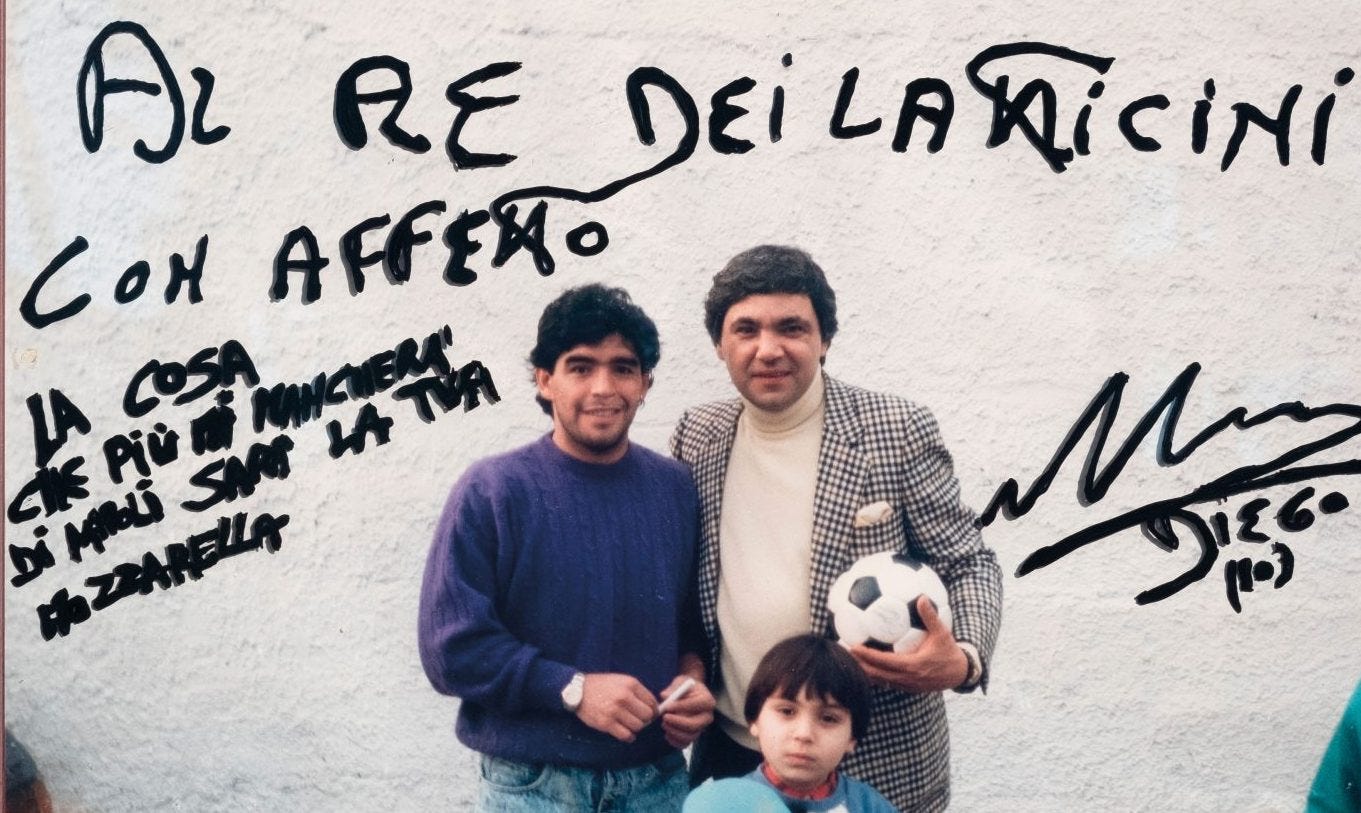

Allora, l’idea mi piace da morire. Il libro pure. Si compra qui.

Avete presente quando entrate in un vecchio albergo o ristorante e trovate appese al muro le foto dei proprietari con i vip che ci sono stati? Io non resisto e di solito faccio la foto delle foto. È più forte di me.

Il vip di solito sembra affranto o stanco, a volte pure riconoscente, e ha la stessa posa che ha di fronte a un capo di stato. Nell’era pre telefonino era molto più complesso chiedere un selfie. Non è che uno aveva sempre la macchina fotografica dietro. Quindi nei ristoranti usava tenerne una di scorta tante le volte fosse capitato qualcuno di grosso.

Il Saggiatore pubblica questo stupendo volume fotografico per cui ogni scatto contiene anche la storia della sua genesi. Poche righe che rendono un contesto e un momento storico ben preciso. Il negozio preferito di Diego, le foto a casa di un amico la cui figlia faceva la comunione. Insomma, tra tutti le testimonianze di gloriosa santificazione avute dal pibe de or questa penso sia una delle più valide poiché narra la sua apparizione in mezzo alla gente comune. Il miracolo.

Il regalo giusto da fare a un amico maradoniano o napoletano.

Tra le numerose regole non scritte c’è anche questa: chi scrive o parla di Maradona deve essere argentino o napoletano; di nascita, di adozione, di carattere, poco importa. Perché se non lo sei, non (lo) puoi capire. Non puoi capire l’amore di quel popolo che da Forcella andava alle fabbriche del nord Italia per non morire di camorra fame e vergogna. Non puoi capire chi ancora oggi si sente dire “terrone”, non puoi capire i figli di quel Dio minore e la loro voglia di mandare a fare in culo te e lo Stato che non è mai stato.

Seconda regola non scritta: chi scrive o parla di Maradona, deve farlo utilizzando parametri diversi da quelli riservati agli esseri umani perché lui non è mai stato un uomo comune. Lui è quell’incrocio tra inferno e paradiso, tra strafottenza e umiltà, tra vizio e sacrificio. Un uomo di una semplicità eversiva. Il Dioniso del calcio, secondo Luciano De Crescenzo. “Maradona ha incarnato la mistica dell’emancipazione, dissipativo e arrogante come gli anni Ottanta” (Manuel Vazquez Montalbàn). Lui, il più grande calciatore di tutti tempi, con suoi anatemi e quel piede sinistro.

Quand’è che è iniziato tutto?

«Il primo pallone me lo ha regalato mio cugino, con il primo stipendio che ha preso. Il primo desiderio era andare via dal posto in cui vivevamo, non avevamo niente, né acqua, né luce. La prima cosa che pensavo era prendere una casa bella a mia madre. Oggi mia madre se ne è andata ma lei sa che continuo ad amarla con tutto il mio cuore. Ho voluto darle tutto quello che lei mi ha dato senza niente… A tredici anni mi resi conto che mia mamma diceva sempre di avere mal di pancia per non mangiare, perché quel poco che c’era lo dava a noi figli».

Qual era il tuo sogno da ragazzino?

«Avevo due sogni: il primo era giocare la Coppa del Mondo, il secondo era vincerla».

Chi è stato e cosa voleva Diego Armando Maradona dal calcio?

«Quello che so è che non sono mai stato un uomo comune. E quello che volevo era diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro erano come ero io a Buenos Aires».

Quando hai capito di essere Maradona?

«L’ho sempre saputo. Era lo stesso giocare da solo con la mia famiglia in tribuna che giocare nello stadio del Napoli davanti a centomila persone. Nel mio sangue scorrono palline di calcio».

Come giudichi oggi il tuo gol di mano contro l’Inghilterra?

«Chi ruba a un ladro ha cento anni di perdono».

Mentre ti avviavi verso il podio per innalzare la coppa Uefa, Ferlaino si avvicinò a te. Cosa ti disse?

«Ferlaino mi disse: “Non ho mai voluto venderti, l’ho detto solo per motivarti”… In quel momento avrei voluto spaccargli la Coppa Uefa in testa».

Nessuno riuscirà a farmi credere che gli errori con la droga o con gli affari abbiano cambiato i miei sentimenti. Nessuno. Sono lo stesso, quello di sempre. Sono io. Io sono El Diego

Sei riuscito a spiegare alle tue figlie i tuoi problemi con la droga?

«Sì. Non voglio fare affrontare loro barriere che non sanno superare neanche i grandi. Noi abbiamo un Paese, l’Argentina, dove parlano tutti senza sapere di cosa parlano. Dicono che il giocatore di calcio è ignorante, ma a me fa molta vergogna quando parlano senza sapere, solo per aggiungere qualche pettegolezzo in più, non capiscono un cazzo! Nessuno può parlare, giudicare, dare opinioni su quello che non sa, però, nel mio Paese, l’Argentina, tutti quanti si sentono professori».

Se uno ha problemi con la droga è colpa di una sua scelta?

«Sicuramente».

Perché tu non hai saputo dire di no alla cocaina?

«Io ho fatto una scelta: cattiva, ma l’ho fatta. A me nessuno ha puntato la pistola alla testa».

Questo è onesto da parte tua.

«Però, io non sventolo la bandiera della droga: viva la droga! No. La droga è la cosa peggiore che c’è al mondo. Ma è anche vero che i nostri, quelli che ci comandano, sono tutti coinvolti nella droga: se non la prendono, intascano i soldi riciclati del narcotraffico».

Il narcotraffico?

«Guarda: sembra che l’unico a prendere la droga sia stato io! Con tutta quella che si vende, sarei già esploso! Quando si parla di droga però fanno sempre un solo nome… Dieguito Maradona!».

Ti ritieni una delle tante vittime?

«Io l’ho voluto solo raccontare, perché non succeda ad altri, ai bambini… La droga è tanto difficile da sconfiggere. L’amore e l’affetto delle mie figlie mi hanno salvato. Non mi drogo più da dieci anni. Nessuno riuscirà a farmi credere che gli errori con la droga o con gli affari abbiano cambiato i miei sentimenti. Nessuno. Sono lo stesso, quello di sempre. Sono io. Io sono El Diego».

Cosa ti ha colpito della tua vita a L’Avana?

«Vivendo a Cuba ho visto bambini che diventavano ciechi perché non arrivavano i vaccini, perché l’embargo americano li bloccava alla frontiera. Questo non è terrorismo? Castro avrà mille difetti, come tutti noi. A Cuba non si sguazza nel lusso, ma meglio mille volte la Cuba di Fidel Castro che l’America di Bush. Gli americani credono di comandare il mondo, ma noi non siamo americani. La loro propaganda ti fa credere di tutto… No, non ci sto! Io non sostengo il comunismo, io sostengo le persone, la gente di Cuba, la sua onestà, la sua nobiltà, la sua tempra, il suo patriottismo. Noi argentini sosteniamo di essere patrioti, ma col cazzo che lo siamo! Volevamo mettere la bandierina sulle Falkland e mandavamo avanti i ragazzini di diciotto anni? No, io non voglio essere intelligente, o meglio, non sono intelligente, ma non voglio essere considerato più coglione di quello che sono».

La Federcalcio italiana invitò i napoletani a tifare per l’Italia e non per l’Argentina nella semifinale allo stadio San Paolo. Io dissi solo questo: chiedono ai napoletani di essere italiani per una sera dopo che per 364 giorni all’anno li chiamano terroni

Perché hai scelto Cuba? Potevi andare in Canada, o rimanere in Argentina. Invece…

«No. In Argentina non si cura nessuno. Figurati, in Argentina chi non ha i soldi muore».

Quando ti consegnarono a Roma il trofeo di calciatore del secolo dedicasti il premio al popolo argentino, al popolo di Cuba e a Fidel Castro. E poi hai aggiunto: “Anche all’argentino più famoso del mondo”. Intendendo Ernesto Che Guevara, che hai tatuato sulla spalla. È stata una provocazione, un sentimento?

«È stata una provocazione e un sentimento, un voler dire “guarda che questo non è un terrorista, come dicono al mio Paese. Nel mio Paese, questo sarebbe un terrorista, per i suoi ideali”. Galtieri, che ha fatto ammazzare tanti ragazzini, non è un terrorista. Videla no! Non è un terrorista, no! Portavano via i bambini, toglievano i neonati alle madri, li rubavano, uccidevano le stesse madri quando non sopportavano più il dolore! E questo che ho tatuato sulla spalla, invece, è un terrorista! Non mi prendete in giro. I terroristi sono Videla, Massera, Galtieri, Menéndez… tutti quelli che oggi sono agli arresti domiciliari, che hanno l’aria condizionata, che bevono tutti i giorni il vino che scelgono, e mangiano ciò che vogliono».

Credi di aver meritato quel premio?

«Ho meritato quel premio perché ho sempre rispettato il calcio, non ho mai voltato le spalle al campo da gioco. Casomai non ho rispettato me stesso, il mio corpo. Ma io non voglio essere un esempio per nessuno».

Una volta, Danielle Mitterrand, la moglie dell’ ex Presidente francese, ha detto: “Bisognerà che il mondo occidentale, che chiama tutti ‘terroristi’, incominci a distinguere tra terrorismo e resistenza. La resistenza la fanno i popoli che non ce la fanno a vivere e hanno il diritto di lottare per cambiare la propria vita. Il terrorismo è di chi usa gli innocenti per delle battaglie più o meno accettabili.”

«I nostri Paesi li confondono apposta. E ti fanno diventare terrorista quando tu sei solo un difensore delle cose belle, delle cose che fanno bene alla gente. Ma dato che non conviene, a questi assassini – perché sono assassini, assassini… con i gradi -, allora tentano di confondere la gente! Per questo io non posso accettare l’indulto… E morirò senza accettarlo. L’ho detto a Menem, che rispetto: io non posso accettare l’indulto»

Ti è costato lasciare il calcio?

«Non me la sentivo più di essere un simbolo, di rappresentare qualcosa, di reggere tutto lo stress che procura questa macchina, questo calcio. Confesso la mia incapacità, la mia fragilità, anche se la mia presunzione, il mio orgoglio… mi facevano apparire diverso. Oggi vado in vacanza in paesi in cui il calcio non è seguito, altrimenti non riuscirei a rilassarmi. Spesso mi capita di incontrare persone che mi dicono di avergli salvato la vita. Ma io non ho mai voluto essere l’esempio di nessuno. Gli unici esempi sono il padre e la madre. Io posso essere da esempio, in parte, sul campo da calcio. Ma finisce lì. Quando penso agli ultimi tempi in Italia… ero come un bolide di Formula Uno che andava a trecento all’ora e non si fermava mai. Ma questo non importava a nessuno. Quando sono stato arrestato a Buenos Aires qualcuno che conta mi ha detto: “E adesso, che dirà mio figlio?”. Non gli fregava niente del Maradona in crisi, dell’uomo prostrato, in difficoltà, distrutto, bisognoso di aiuto, era solo preoccupato dell’idolo infranto, del giocattolo che s’era rotto. E non gli passava nemmeno per la testa che l’esempio per suo figlio dovesse essere lui, non un giocatore di pallone. La decisione di lasciare il calcio l’ho presa quando tutti quanti volevano che io continuassi, perché un giorno hanno ammazzato mio padre…».

Maradona, lui, il più grande calciatore di tutti tempi, con suoi anatemi e quel piede sinistro. Messi superiore a El Diego? Mio zio, ovviamente napoletano, una volta mi disse: “Guaglió, Messi è la uallera di Maradona”.

Cioè?

«Cioè, io stavo dormendo, dovevamo giocare contro il Vélez, la sera. Ed è arrivata la notizia che era morto mio padre. Ero in ritiro con il Boca junior. Chiamo a casa e dico: “Mamma… e papà?”. “Sta bene”. E io: “Mamma, mamma, dimmi la verità”. E lei: “Tu sei pazzo”. Va bene. Attacco il telefono, prendo la macchina con Guillermo Coppola che piangeva e anche io piangevo: arrivo a casa, suono il campanello, esce mia mamma, con una faccia, bellissima, come sempre. Io non la saluto nemmeno, guardo di lato e vedo mio padre che stava lavando la piscina. E allora ho pensato, basta prendermi per il culo. È la cattiveria della gente. Questa è cattiveria. Non si gioca con la vita degli altri. Comunque non mi è costato tanto ritirarmi. Preferisco vedere il mio vecchio tutte le mattine, che mi venga a trovare e che, anche se sto dormendo, mi dia un bacio, o che porti le mie figlie ai giardini, piuttosto che fare un gol a Chilavert».

Un bacio di tuo padre non vale un gol a Chilavert.

«Non vale un gol, neanche ai Mondiali».

Cosa rappresenta per te il Boca junior?

«Io ho sempre voluto giocare nel Boca. Loro non avevano soldi, e mi hanno comprato a cambio di un appartamento, non so bene dove… E uno dei gol più belli resta quello al River nel 1981».

E Napoli?

«Napoli sarà sempre la mia casa. E se non hai paura nel campo del Napoli, non ce l’hai in nessuna parte del mondo. Tutti dicono: questo è stato il migliore del Barcellona, questo è stato il migliore del Real Madrid, questo è stato il migliore del Chelsea… Io sono orgoglioso di essere stato il migliore a Napoli».

In tantissimi stadi del Nord, i napoletani erano vittima fin da prima dell’inizio della partita di cori e striscioni razzisti: “Benvenuti in Italia”, “Lavatevi”, “Vesuvio pensaci tu”. Pierpaolo Marino, allora direttore sportivo del Napoli, racconta che durante una partita contro il Verona, tu ti avvicinasti alla panchina e dicesti: “Ora vado a vendicare i napoletani”. È vero? «Sì».

Nella partita d’andata, segnasti da più di trenta metri, defilato sulla sinistra, calciando con l’esterno sinistro un pallone di controbalzo, la tua prima vendetta contro i veronesi.

«Ci ricevettero con uno striscione che mi aiutò a capire di colpo che la battaglia del Napoli non era solo calcistica: era il Nord contro il Sud, i razzisti contro i poveri. Vincere contro certe squadre era importante. C’era la sensazione che il Sud non potesse vincere contro il Nord. Ricordo anche un’altra partita… andammo a giocare contro la Juve a Torino e gliene facemmo sei: sai che significa che una squadra del Sud gliene mette sei all’avvocato Agnelli?».

In una famosa intervista, Gianni Minà ti chiese cosa avevi provato vedendo mezzo stadio San Paolo con la parrucca di Maradona.

«Mi domandai se qualcuno lo avesse fatto per guadagnare. A me piace quando la gente fa questo, io voglio che la gente viva; se la gente fa questo sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio. Però se è la gente normale che si inventa la vita, che fa questo per vivere, io sono orgoglioso perché in parte anche Maradona gli dà il suo contributo».

Sui mondiali del 1990 in Italia hai cambiato opinione?

«Io volevo solo il rispetto dei napoletani, non volevo il tifo, perché io e la mia nazionale sapevamo che il napoletano, essendo italiano, avrebbe tifato Italia. Ma erano gli italiani che dovevano capire che il napoletano è anche italiano».

Eri diventato troppo scomodo? Non avevano ancora accettato che i napoletani potessero avere un difensore che grazie al suo talento sportivo poteva essere ascoltato in tutto il mondo.

«La Federcalcio italiana invitò i napoletani a tifare per l’Italia e non per l’Argentina nella semifinale allo stadio San Paolo. Io dissi solo questo: chiedono ai napoletani di essere italiani per una sera dopo che per 364 giorni all’anno li chiamano terroni».

Nel 2009, dopo la qualificazione al Mondiale, ti sei tolto qualche sassolino dalla scarpa… Diciamo che non hai mai avuto rapporti facili con i giornalisti.

«Ho detto quello che pensavo».

Lo hai fatto alla tua maniera.

«Forse (sorride, ndr). Dissi: “Adesso, e chiedo scusa alle signore, me lo potete succhiare, e continuare a succhiarmelo”.

Ti va di parlare della presunta evasione fiscale?

«Non sono un evasore e lo dico senza problemi a Equitalia. Si occupino di chi ha firmato i contratti, di Coppola o Ferlaino, che oggi possono girare indisturbati. A me invece tolgono gli orecchini, gli orologi. Oggi però non ce l’ho (sorride e fa il gesto dell’ombrello). Mi hanno cercato degli sponsor offrendosi di pagare il mio debito per farsi pubblicità, io ho rifiutato perché non sono un evasore. Voglio la verità. Chi si fa pubblicità sono quelli di Equitalia venendo da me. Ma hanno un altro lavoro, il loro lavoro non è Maradona. Io non mi nascondo».

Vedi ancora i tuoi amici di un tempo?

«Sono stato tradito da tanti, me ne rimangono pochi. Li conto fino a dieci, come la mia maglia».

A proposito della mag(l)ia numero 10, le cose sono cambiate…

«Assolutamente. Una volta il numero 10 era un simbolo. Ora lo portano anche giocatori qualsiasi…»

Nostalgia o credi che non ci siano più i fuoriclasse di un tempo?

«Io non mi dimentico di alcuni, come Marco van Basten, Gullit. Oggi non so se il calcio sia di livello migliore o peggiore. Quello che volevo dire è che oggi uno cambia la maglia come fossero pantaloni. Le bandiere non si cambiavano facilmente prima. Guadagnavamo tanto, perché tradire la gente?».

Un’ultima domanda prima di farti gli auguri: è davvero importante saper perdere?

«Yo fue siempre ganador (Io ho sempre vinto, ndr)».

Nel libro di Picca magistrali i passaggi sul calcio. Andate!

Ok è tutto. Ci vediamo la settimana prossima. In fondo a Bengala troverete sempre e soltanto una frase di Charles Bukowski. Sappiatelo.