BENGALA #165 - ELOGIO DELLE ROVINE

Grazie a Bregola - Maestro Pedone - Andy Warhol era un coatto - Bruce Gilden

«Non ci interessavano tutti i lettori. Cercavamo gente come noi».

Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore

«Quegli erano gli anni in cui avevo bisogno di capire, perché ritenevo che tutto avesse un senso. Così mi arrovellavo per cercare di trovare le ragioni di ciò che accadeva».

Davide Bregola

***

Sono nato in uno di quei posti che boh: campi, Ape50, gente col frullino e uomini col nero sotto le unghie. Avere i capelli lunghi a sedici anni e leggere le poesie di Jim Morrison voleva dire solo una cosa: piccolissima cerchia di amici. Esilio. Sentirsi fuori luogo.

Almeno in parte.

Casermoni, Ipercoop, ferramenta. Tu che non sapevi cambiare la catena della bici e come Stephen Dedalus “staccavi una frase dal tuo tesoro e te la mormoravi sommesso”. Quello si che era il mondo patriarcale ed io ero assolutamente fuori contesto.

«Ero la burba, il ragazzo, il giovane, quello che legge in treno mentre gli altri parlano di auto, motori, muri da alzare o abbattare, piante da tagliare nel giardino di casa… tutti argomenti concreti, di cose da fare. Io avevo invece solo cose da pensare e anche quelli erano pensieri confusi». (Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore)

Ma dopo il senso di straniamento, nel tuo posto devi imparare a starci, con quegli uomini devi imparare a parlarci. Ti fa scoprire che l’amore sta dappertutto, che basta solo saperlo vedere. Che le tue radici non le puoi mai rinnegare.

«Qui non c’è niente, dobbiamo andare a Londra, studiare a Milano… nei paesi c’era la morte” diceva la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze. Invece lì per me c’era già tutto. Bastava viverlo. Mi piaceva essere povero, non avere più del necessario. Giravo con 5000 lire in tasca e dovevano bastarmi. Se non avevo soldi per la benzina andavo in treno, a piedi o in bicicletta. Ero anche io una formica o un ragno o un topo di campagna, e poi ero un vulcano oppure ero una falda, una sorgiva del Po. Oppure non ero niente». (Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore)

Faccio queste citazioni perché ho il cuore ancora caldo dopo aver letto Lezioni dalle rovine di Davide Bregola (Avagliano Editore).

Con il pretesto di parlare di alcuni autori poco noti alla massa, diciamo “minori” solo il termine di fama ma fondamentali per Bregola, il libro ci porta in un racconto autobiografico, in un rapporto d’amore con la lettura e la scrittura, in una schiera di personaggi sghembi e assurdi che ho sentito vicinissimo al mio vissuto.

Parlando con Davide mi dice che per quanto sia desueta la parola, questo è anche un libro di lotta di classe e per la prima volta da anni quest’espressione mi pare sia pronunciata con un senso. Cito questo suo passaggio perché è il riassunto della vita mia

«Mi piaceva essere uno che magari due ore prima era sotto alla motrice a cambiare l’olio motore e due ore dopo in biblioteca a Sermide a cercare le poesie di Bellintani sparse tra le antologie o chissà quale oscura rivista locale. Mi piaceva e al contempo era insopportabile pensare a tutta la vita chiuso in un’enorme officina con vetrate sul tetto ed enormi pale al soffitto sempre per far cambiare l’aria troppo sporca o puzzolente». (Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore)

Ecco, si. Altro che discorsi sulla provincia. A me la provincia mi ha forgiato. Essere nato in una famiglia senza artisti, essere il primo a spezzare la catena di sacrificio del mio nome, è stato questo. Dover ribadire ai genitori, ai vicini di casa, che anche se ero nipote del meccanico non avrei lavorato in officina, che le mani le dovevo tener buone per suonare la chitarra e per scrivere. E che valevo qualcosa anche se non ero come loro. Se non sapevo verniciare, diluire l’acquaragia o cambiare il carburatore. Ma ci provavo. Facevo i lavoretti, cercavo un posto tutto per me. La videoteca, il call center, l’Ikea. Come Bregola che ha fatto dal ferroviere al venditore di libri porta a porta all’operaio. Mi ricordo che mi disse: «da piccolo mi portavano a vedere il maiale che mangiava i sassi!»

«Lo so, pensavo, che tutto questo, l’officina, la produzione di latticini e derivati, potrebbe sembrare molto lontano dalla cultura, dalla letteratura, dai romanzi, invece devo stare qui. Devo starci perché è una prova da superare e fare un’esperienza di questo genere per me è come scrivere un romanzo». (Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore)

Quando sei giovane e aspiri a cercare i tuoi simili, “a respirare l’aria delle vette” come scrive Nietzsche, cerchi sempre una voce. Bregola divide il libro in quattro sezioni, una per ogni scrittore che ha impattato su di lui.

Il libro però mi ha catturato per gli aspetti autobiografici di cui dicevo sopra e per il corollario umano di personaggi che lo affollano. Sembra un’antologia degli strambi, dei non inquadrati, degli esiliati e di quanto siano poetici e vitali. E gli scrittori di cui Bregola racconta, sono altrettanto inclassificabili.

l capitolo su Vitaliano Trevisan pare una sceneggiatura. Lo scrittore morto suicida pochi anni fa, un outisder totale (recuperatevi il gigantesco e postumo Works di Einaudi), è qui ritratto con un realismo che in certi punti della lettura ti mette in crisi.

Poi arrivano Umberto Bellintani, Marosia Castoldi e Ivano Ferrari. Nomi che non avevo mai sentito e che sono subito andato a cercare e comprare. Castoldi la visionaria, Ferrari poeta del macello, Bellintani che scrive poesie per gli alberi (Non siamo che miseri lombrichi nella mota,

siamo concime, la ruota, la carrucola,

e non v’è pena che noi non si conosca).

Tutti da riscoprire.

Non potremmo mai leggere pagine di Berto, che ha dato un pugno in faccia a Bregola perché aveva scopato la Palmina, o di Romano, con cui lavorava sul binario e che gli dissero che era morto una mattina a fine turno. Non ha scritto libri il coinquilino Pascolo che si faceva le pippe con i porno in VHS e bofonchiava “Tai Tai, Prenti la medicina!". Il popolo degli strambi di Bregola è quello in cui ho vissuto anche io. quello che ho ritrovato ne Il Prete Bello di Parise e in Vicolo Cannery di Steinbeck.

La letteratura è fatta dai dimenticati, questo libro è un’ode al dietro le quinte, alle maschere senza cui nessun protagonista avrebbe senso. Questo è un libro sullo sfondo, sul nostro esserci sempre in mezzo, sul ritmo, sulla scelta verticale di emanciparsi con la cultura e tornare tra i tuoi simili capendoli meglio, coi libri, che non sono una roba per professoroni e menosoni, almeno non solo, ma il prodotto di uomini e donne curiosi, all’ascolto, capaci di cantare il sentimento. Infatti anche se parla di scrittura e di scrittori parla di tutt’altro ed è una lettura che in poche ore si consuma con voglia. Ci ricorda che anche noi siamo stati testimoni del grande romanzo della vita, che i nostri eventi piccolissimi e minori sono iscritti nel cosmo.

«io, Fefo, Pascolo, il mio affittuario. e tutto ciò che ci gravitava attorno, l’avremmo sfangata perché eravamo puri, eravamo perdenti, eravamo precari, ci avevano sbagliato sul nascere, ma così andava il mondo e noi, senza saperlo, ci eravamo costruiti una realtà fittizia». (Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore)

»»Link per comprarlo: Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore

È successo almeno un paio di volte questa settimana che parlassi con amici o persone incontrate, lettori di Bengala, e gli esprimessi il mio desiderio di fare un canale Youtube. No, ti prego, scrivi. Mi è stato ripetuto più volte. Come se questo gesto ormai considerato obsoleto nella mentalità collettiva tutta votata alla tecnologia, al progresso, all’artificiale, fosse visto come eroico.

E io che pratico la scrittura ogni giorno, da anni, da sempre, lo vedo semplicemente come qualcosa di artigianale.

La lettura non è morta, la letteratura non è morta, gli scrittori non moriranno mai, i libri nemmeno.

Tutto è inquinato dalla fuffa stile Massini, Edoardo Prati, Bazzi, Valerio e robacce varie e piene di consenso. Ma fuori dalla massa, c’è pieno di rose.

«Accetto, Francesca Alinovi, Arbasino, Borges, Bilenchi, John Cage Elias Canetti, Céline, Cocteau, Coccioli, Fante, Genet, Ginsberg, Goethe, Joyce, Handke, Malerba, Malevich, Manganelli e via tutti gli artisti e i poeti, le attrici e i fotografi, i critici e le scrittrici di cui Tondelli mi dava contezza. In qualche modo quelle letture servivano per scrivere, servivano per starci dentro e non scoppiare». (Davide Bregola, Lezioni dalle rovine, Avagliano Editore)

Fermiamoci un momento, amici.

Quest’albero era

quando ancora non erano

i nostri padri i nostri avi.

Ed ecco io sento che qualcosa gli devo

(Forse un viso tra mille, di Bellintani)

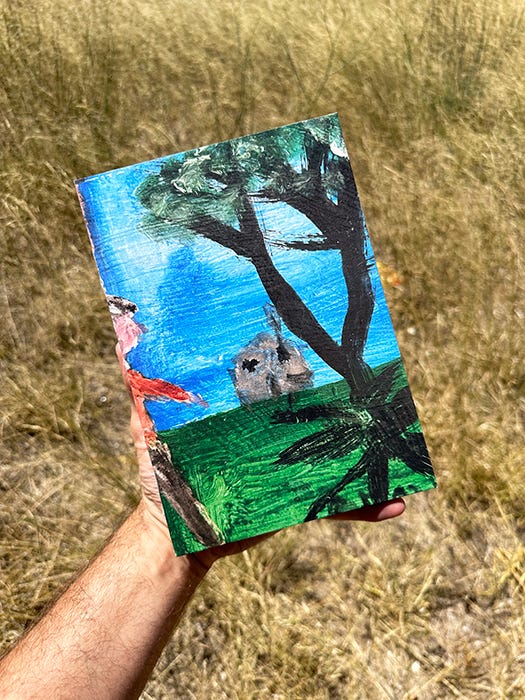

Chi è mai stato a Grottaglie, conosce sicuramente il maestro Pedone.

Rosario, per tutti, ha un trolley coi suoi dipinti che vende in strada. Fino a qualche tempo fa per pochi euro ma tra poco potrebbero valere molto di più.

Ci impressioniamo sempre per le storie come quella del pittore Ligabue, o per la tata Vivian Maier che scattava foto durante i suoi pomeriggi e le lasciò tutte in delle scatole. Poi abbiamo un Pedone e il comune di Grottaglie manco fornisce i bus per andare a Bari, il 30 aprile, a girare l’ultima scena del documentario bellissimo che uscirà su di lui. Per fortuna i ceramisti con una colletta sopperiscono alla gaffe dell’amministrazione.

Ma per fortuna anche chi non è stato a Grottaglie conosce invece Angelo Milano, gallerista di Studiocromie, quello dei La Quiete, quello di Fame, quello che ha portato l’arte nella città delle ceramiche. Se esiste un karma, Angelo doveva nascere esattamente là, così come il Pedone. Questi due dovevano incontrarsi, erano uno il prosequio dell’altro.

Senza uno come Angelo, il pedone sarebbe stato confinato allo strambo di paese, grazie all’attenzione di un curatore così importante, la sua storia rischia di diventare emblematica per molti. Ci racconta che non è artista solo chi sa vendersi, sa comunicare, sa essere sui social. Che a volte il lavoro della cultura è quello di dar voce a chi la voce la esprime nell’opera, senza curarsi di altro. Sono anni che Milano sta dietro a Rosario, gli organizza le dirette con le aste per vendere le opere, gli allestisce vernissage. Quindi si è passati dall’indifferenza di molta gente del paese ad ammiratori illustri, disse Angelo a Repubblica: «anche il minimalista Paul Kremer e diversi collezzionisti: Uno di loro ha un Picasso in cucina e un Pedone in salone».

Il 30 aprile a Bari si girerà l’ultima scena di un fantastico documentario a cui la coppia lavora da un pezzo. Chi vuole andare si faccia un regalo.

Chi non può compri il libro del Pedone.

Biografia e tratto coincidono in pedone, col suo tratto brutale, fauve. Al contempo le sue opere hanno un valore a se, a prescindere da quanto sia instagrammabile la sua storia.

Provare per credere con la serie dei Ritratti Migliorativi. Ovvero gente che gli manda una foto che Rosario replica in dipinto, stilizzando, facendo sparire la realtà, facendo irrompere il “maestro”, trasformando il freddo e pixelato jpg nella commissione di un ritratto come si faceva nel ‘500 ma con l’attitudine della piazza del paese tra sconosciuti in una novella di Pavese.

GoG super pirata ripubblica il saggio senza averne i diritti, credo (non ci ho capito molto), e fa l’operazione dell’anno. Nonostante sia un testo del 1994 è ancora fondamentale.

Questo incipit dice tutto.

Secondo il credo dei mediocri che governano la nostra estetica tutte le cose che ci circondano non possono che ricadere necessariamente in uno dei due settori contrapposti: o brutto o bello, o alto o basso, o culturale o sottoculturale, o/o. All’origine di questo desiderio di ripartizione non c’è alcuna colpa: è naturale scegliere e catalogare le cose secondo la propria sensibilità. Il torto nasce quando la sensibilità personale viene sostituita dall’imposizione del pregiudizio estetico. Chi accetta e pratica questo comportamento manicheista rinuncia a giudicare un evento in base alla rispondenza con il proprio gusto e si dedica totalmente al pregiudicarlo in base alla sua consonanza con un canone imposto. Nel 99 per cento dei casi quel canone è chiamato «valore culturale». Insomma, chi accetta il pregiudizio delega a terzi la formazione del proprio gusto.

Il pregiudizio estetico possiede una forza che a volte può far perdere le speranze a chi voglia combatterlo: di fronte a una persona che lo applica, la ragione non riuscirà mai a spuntarla. Se uno di questi personaggi è determinato a non voler vedere un certo film solo perché Maurizio Porro ne ha parlato male sul Corriere della Sera, nulla riuscirà mai a fargli cambiare idea. Il pregiudizio estetico è come un torrente impetuoso, inarrestabile, che con la sua forza cerca di convogliare a valle il consenso di ogni essere pensante. Ed ecco che sulle rive di quel fiume avviene la nostra trasformazione. Siamo ritti sulla sponda e osserviamo il flusso dell’acqua. Possiamo restare lì e continuare a chiamarci osservatori, ascetici e al di fuori di ogni corrente. Possiamo gettarci in quel turbinio e farci comodamente trasportare nell’esaltazione del consenso collettivo. O infine, ed è ciò che vi invito a fare, possiamo sì gettarci in acqua ma, trasformati in Giovani Salmoni del Trash, dobbiamo essere pronti a risalire questo fiume ribollente di boria e ignoranza, dobbiamo raggiungerne le fonti e renderle aride.

In questo vecchio Bengala avevo trattato anche Labrancoteque sempre edito da GoG

Abbiamo trattato temi analoghi oggi, quindi mi permetto di citare anche questo interessante esperimento.

Janek è un polacco che vive a Roma da più di trent’anni, senza casa, senza documenti, senza un posto di lavoro fisso. Scrive nel suo italiano stentato, velocissimo, al limite del criminale.

Sellerio ci fa un libro.

Questo è l’incipit:

«Questo sarà un breve racconto di mia esperienza sulla vita per la strada. Tutto comincia nel 1998 di ottobre, io sto in una stanza a Campo dei fiori, contratto di lavoro scaduto, permesso di soggiorno uguale, ho un milione e mezzo di lire in tasca, e penso come riprendere tutto, ma non è facile.

Per carattere mio quando mi annoio decido di cercare amici di vecchia data, e un pomeriggio vado a Montesacro, perché sapevo che c'è qualcuno che lì chiede elemosina al semaforo e anche sotto la chiesa. Infatti li trovo. Trovo tutti a piazza Primoli accampati di giorno nel parco (dove è il mercato di martedì e di sabato) e di notte dormono sotto il negozio ex Levis di fronte all'ex Gs (adesso Carrefour) sopra i cartoni. La mattina caricano tutte le coperte sui carrelli di spesa e vanno nel parco. Vivono di elemosina sia per la strada che davanti alla parrocchia. Gente del quartiere gli dà una mano. Il vino è onnipresente, la sera gli portano cena da tavola calda tutto quello rimasto da pranzo nel posto dove era proprietario Mimmo (adesso è in mano dei cinesi). Comunque decido di fermarmi qualche giorno. Subito la gente che mi sta aiutando si interessa di me per varie ragioni, il mio italiano, il mio compor-tamento. Parlando esce fuori che mestiere mio è il fabbro. Mi accompagnano in una officina vicino, da Gino. Lui sorpreso dal mio italiano mi assume.

Una sera di martedì passa comunque Comunità con panini e con occasione conosco Christian che all'epoca ancora studiava in università. Dopo pochi giorni conosco Marta perché venuta a trovare una amica, Alina, e nasce un sentimento. Marta anche lei rischia di rimanere per strada ma troviamo un posto per lei da una paesana sua a Due Ponti e in breve anche lavoro fisso come badante a Valle Au- relia. Insomma decido di vivere sta avventura che poi è diventata storia vera.

Di notte dormo su cartoni, mattina vado a lavorare. Gino è comprensivo. Lì nell'officina posso farmi la doccia. A novembre conosco guardiano di campo sportivo e così trovo possibilità che ogni mercoledì mattina la doccia la possono fare tutti che dormono con me. Così dura tutto fino a gennaio 1999. Mio datore mi indica la Torre ossia Villa Farinacci, che era residenza del capo di fascisti di Roma, adesso è monumento, e mi dice di occupare dicendo che così siamo più coperti e non diamo tanto nell'occhio. Detto fatto, una sera dopo aver fatto sopralluogo, ci trasferiamo. Ci aveva indicato uno mentre dormivamo nel

parco, che faceva il fotoreporter, veniva con cane, un pastore maremmano che era un trovatello, veniva nel parco e così abbiamo una amicizia, e così mi ha detto come fare a occupare Villa Farinacci, che prima era vuota, era centro sociale che hanno sgombrato. Quando facciamo sopralluogo, vediamo un cancello,

ma facendo io il fabbro per me non era un problema. Cambio la serratura, facciamo la pulizia, ci andiamo a dormire lì. Dal primo giorno rinuncio di nascon- dermi. A distanza di anni mi domando che cosa mi ha spinto di fare questa scelta difficile. Sentimenti? Ne ho pochi. Carattere ribelle? Mancanza di senso di responsabilità? Più probabile voglia di vita un po' sbandata.

All'inizio siamo sette persone, una coppia di po- lacchi, una altra di ucraini e altri due polacchi, Dario e Josef. Ci organizziamo con letti, materassi, e con aiuto di volontari di un'altra parrocchia, che ci dà una cucina a gas. Abbiamo due cani e di conseguenza visto che vicino c'è un parco per cani comincio a fare amicizia con gente del parco. Acqua la portiamo dalla fontanella. Ovviamente la vita per strada com- porta anche un'altra cosa. Per non pensare troppo si beve dalla mattina fino a sera tardi. Io stranamente ci riesco nonostante tutto a mantenere lavoro. Ogni giovedì mi incontro con Marta e anche ogni dome- nica. Ci sentiamo tutti i giorni per telefono e forse questo mi fa mantenere equilibrio.

Jacopo Farina, in relazione a Storia di mia vita, mi segnala questo:

San Damiano. Pare veramente da vedere.

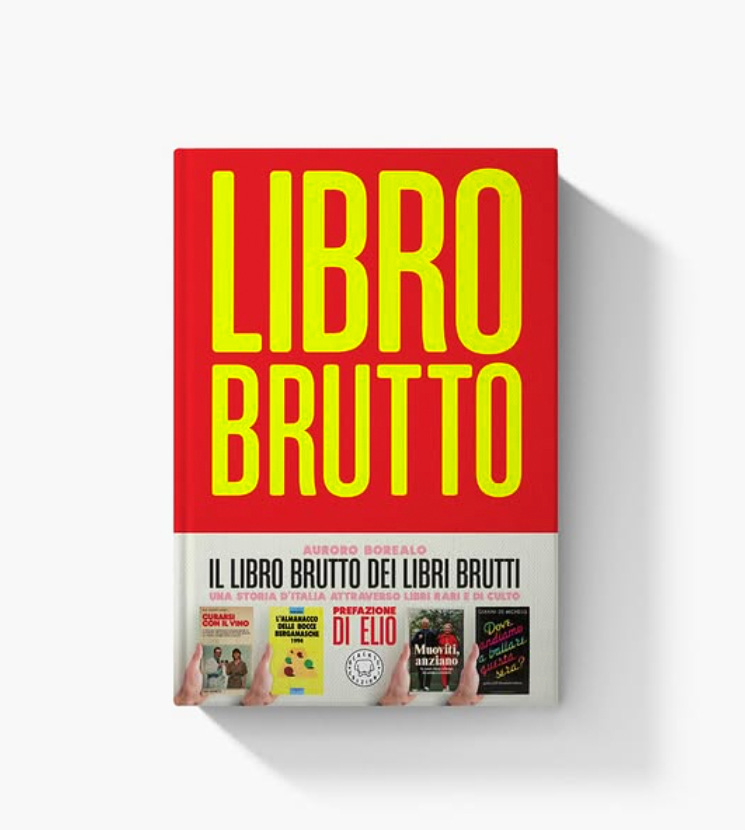

Auroro Borealo, alias Francesco Roggero, è un pozzo di scienza. Almeno della scienza che piace a me. Già fondatore di Orrore a 33 giri, della band Il Culo di Mario e dei Da Rozz Criù, dell’Etichetta Talento che produce Martelli e molti altri geni, della pagina Libri Brutti, delle feste dj set Stupidera, si pone al centro del panorama culturale italiano come un unicum.

Anzitutto è autorironico e poi è divulgativo.

Senza mai menarcela con il suo sapere, da anni come un vero blogger ormai evoluto in comunicatore propone l’operazione labrancania di elevare il trash.

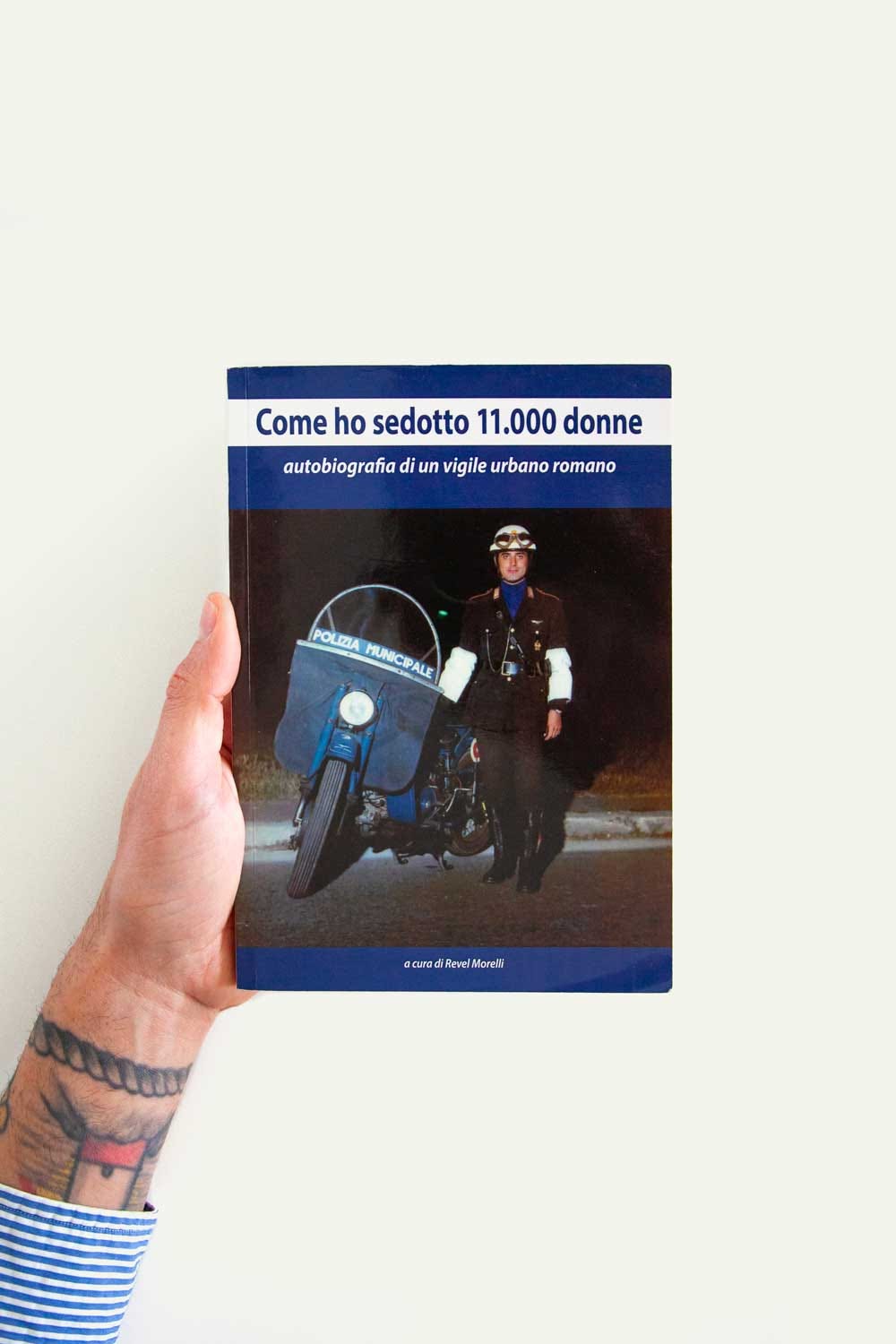

I libri brutti fanno ridere perché sono veri, perché escono di continuo e perché parlano di noi della nostra goffaggine di quanto ce la meniamo.

Con la benedizione di Elio, il Libro Brutto è un cult.

Fascetta, cover e foto ai libri, tutto del Grande Artista Paolo Proserpio.

Tutti i libri hanno la loro dignità - o perlomeno il loro posto nel mondo. Un viaggio rocambolesco attraverso la cultura e la società italiana, raccontato in presa diretta da opere letterarie spesso trascurate o sottovalutate. Auroro Borealo, noto per la sua pagina Instagram “Libri Brutti” e il popolare “Libri Brutti Podcast”, ci guida in un percorso che svela come questi testi, apparentemente “brutti”, riflettano in realtà momenti significativi della nostra storia collettiva.

Attraverso una selezione curata di libri dai titoli insoliti e dalle copertine eccentriche, Auroro esplora temi che spaziano dalla politica alla società, dalla religione alla cultura popolare. Ogni capitolo offre una lettura critica e ironica di queste opere, evidenziando come, nonostante le apparenze, la letteratura possa trovarsi nei luoghi più inaspettati.

Questo libro celebra la diversità culturale e letteraria italiana, dimostrando che anche le opere meno convenzionali ci raccontano chi siamo stati e chi siamo oggi. “Il libro brutto dei libri brutti” è un invito a riscoprire la bellezza nascosta nel “brutto” e a riconoscere il valore intrinseco di ogni espressione culturale. Non esistono libri brutti. Esistono solo libri rilevanti.

Ok è tutto. Ci vediamo la settimana prossima. In fondo a Bengala troverete sempre e soltanto una frase di Charles Bukowski. Sappiatelo.

La stupidera di questo numero è di classe superiore, molto riconoscente come sempre (anche per tutto il resto)

Grazie ❤️