BENGALA #163 - HANNO VINTO I COGLIONI?

la maestra di Onlyfans -Il lato oscuro del web - Ventotene - Robert Johnson - Fossili e storioni - Walker Evans - Suttree - Terren

«L’artista è un collezionista di immagini che raccoglie le cose con gli occhi. Il segreto della fotografia è che la macchina assume il carattere e la personalità di chi la tiene in mano».

(Walker Evans)

Io accetto tutti. Metallari, fasci, woke, complottisti, meloniani, zecche, novax, tollero pure gli estremisti lgbtq+ che mi odiano; animalisti, antianimalisti, putiniani, murgiani. Niente dell’opinione umana mi spaventa, sono un millennial. Conosco l’uomo, so che è un abisso senza fondo, un movimento incessante di contraddizioni e casini nel mezzo al quale brillano ogni tanto delle luci magiche. So pure che spesso, per fortuna, le persone sono meglio di quello che pensano. Il pensiero è un nemico nella maggior parte dei casi, ciò che conta sono i sentimenti e i sensi. Ed è così da millenni.

Sperare di trovare il buon senso nella totalità, ma anche solo nella maggiornaza, che dico in due terzi della maggioranza, degli uomini è oltre l’utopia. Ti sfianca, meglio evitare, godersi il momento, rimirare l’orizzonte.

Fondamentalmente è come se la vita terrena fosse una corsa a ostacoli contro gli altri che cercano di incasinarti. Questo, almeno, se ti aspetti qualcosa dai tuoi simili.

Considero la vita terrena come un qualcosa che non può essere compreso. Una sorta di dimensione di transito tra un passato che non ci ricordiamo e un futuro che non conosciamo. Il presente è umano quindi limitato ai 5 sensi. Non sappiamo un cazzo di niente.

Chi vi dice il contrario si sta solo pavoneggiando. Ecco non sopporto la gente che si pavoneggia.

Per questo mi sento legittimato a essere me stesso.

C’ho messo una vita a essere me stesso, pensa te se smetto proprio ora.

Ho ricevuto critiche (giusto un paio, perché per il resto sono lodi ma io non mi pavoneggio mai) per il Bengala precedente delle foto alle donne in strada. Non credo di avere ragione a priori, ma il tono di astio con cui mi sono state poste mi fa sentire abbastanza in pace con me stesso. Cioè io non ho mai cercato di convincere nessuno che avessi ragione, ma penso che anche se avessi torto non sarebbe poi così grave. Chi minchia se ne frega?

Sono qui che cerco di essere lucido, di pensare, di non farmi abbattere dalle onde negative dei presi male e devo governare una mente che scappa di continuo, che si distrae, che immagina cazzi fluorescenti nel cielo e caleidoscopiche immagini colorate.

Tutti vogliono che siamo seri e produttivi e mi sta anche bene ma devo avere anche una valvola di sfogo. Devo poter dire cazzate. Essere aulico, alto, letterato, ma coniugare anche il pensiero della figa, scaccolarmi, sparare cazzate con un amico, disegnare una svastica per ridere. Si, Per ridere. Fatevela una risata mentre celebrate le vostre messe stracciacoglioni ricondividendo solo storie su Gaza o robe o apocalittiche.

Non so niente della maestra di Onlyfans, una donna che è stata sospesa dall’insegnamento per condotta immorale in quanto postava le foto sul sito a pagamento con la topa di fuori.

Non me ne importa niente. Personalmente non venderei mai il mio corpo per denaro, nemmeno in foto, perché credo che faccia male, che sia una cosa pesane. Però se uno lo fa non me ne frega niente. So solo che non c’è niente di più bigotto di dire “non può stare con i bambini”. Mi fa schifo un pensiero del genere.

La maestra di Onlyfans è immorale ma mai quanto Daniela Santanché che è Ministro della Repubblica. Solo che la Santanchè non ce la leviamo dalle palle da decenni e come lei una carrellata di mostri che non sopporto più.

E chi se ne frega se la condanneranno o meno la Santanché è immorale in quanto Santanché. Una cafona, un’urlatrice, un’arrampicatrice sociale. Una così ministro mi fa vomitare sul tricolore e sulla costituzione. Preferisco cento maestre scopatrici che magari coi bambini sono fantastiche (perché bollarle come puttane in una società che sessualizza tutto è quello che stanno facendo le istituzioni sospendendole, è come dire che se stanno su Onlyfans chissà che fanno ai bambini e qualcosa di veramente fuori di testa).

Contrapposta alla maestra di Onlyfans trovo il decerebrato professore di TikTok coi suoi migliaia di like che parla come se dicesse una messa nel suo reel virale da un milione di views sulla morte del padre.

Questo qui, che fa decine di migliaia di like e raccoglie solo commenti entusiastici con un video raccapricciante è l’orrore.

Con la vocina teatrale, col tono strappalacrime, sfrutta la morte del padre per un patetico video che gli serve a raccogliere i like. C’è tutto un trend del dolore, della mostra del dolore per ricevere consenso che qui tocca il fondo.

Mio padre lo vedo nei merli, dice. Per carità ognuno fa quello che gli pare ma non posso non pensare che se uno fa il reel della morte del padre è un cretino. Per fare like ormai la gente non ragiona più. Contano solo i numeri.

Questo qui viene considerato un grande, un professore. In effetti è bravo anche se insegna a essere retorici e banali, a vendersi all’algoritmo, a non avere un’intimità. Credo faccia più danni lui della maestra di sopra. Ma lui h ai like e i cuoricini di Filippa Lagerback, dei famosi, e quindi va bene. È mediocre e va bene.

“i creator stessi apprendono e interiorizzano le logiche dell’algoritmo, modellando di conseguenza le loro pratiche. Questo processo li sprona a modificare costantemente la propria identità digitale per non perdere la visibilità offerta dall’algoritmo.”

“Instagram ci ha reso adepti di un rito subdolo: esibiamo il nostro corpo, la nostra vita e le nostre emozioni con sempre meno pudore e il sistema di like e commenti ci fornisce feedback immediati, aiutandoci a correggere gli errori di strategia.”

“Quando mi guardo attorno vedo gente con lo sguardo basso, intenta a scrollare lo schermo alla ricerca costante di qualcosa – informazioni, intrattenimento o sensazioni –, e mi sembra di vedere tanti automi che ripetono sempre gli stessi gesti come se fossero riflessi nervosi. Non siamo poi così distanti dai replicanti che popolano i mondi di Dick. A volte penso che potrei mettermi sdraiata al centro del vagone della metro e nessuno se ne accorgerebbe.”

Passi di

Il lato oscuro dei social network, Serena Mazzini

Mentre l’algoritmo sta cambiando il cervello della gente, sta deformando la scala dei valori plasmandoci sull’essere tutti uguali e cretini, il Capitale ci tiene tutti al guinzaglio.

Cari pagatori di tasse, votanti, commentatori dei social. Mentre vi scaldate per Biancaneve e per cazzate del genere, la politica italiana ci manda al macero e dall’Europa dei pazzoidi fanno videiini virali in cui ti dicono di farti un set di sopravvienza per emergenze climatiche o crisi politiche.

I negozi stanno tutti chiudendo, come scrive Bregola: «in questa parte di Veneto le uniche attività che sembrano resistere sono i centri commerciali». Vale per il Veneto come per la Toscana, la Lombardia, il Lazio e tutto il resto. Questo mi devasta, non la maestra di Onlyfans. Compreremo solo nei centri commerciali, sarà praticamente impossibile mangiare in un ristorante che non è una catena, continueremo a nascere già indebitati. Son cose grosse.

Io mi progetto da anni il mio mini bunker, ma servirebbe un bunker anti stronzo. Un mondo anti stronzo. Le vere guerre dovrebbero essere combattute contro una grossa fetta di popolazione composta da stronzi, non tra Israle e Palestina, tra Russia e Ucraina, quelle sono le guerre del ‘900. Oggi c’è bisogno al massimo della guerra anti stronzi.

Si sa che i non stronzi sono una netta minoranza e in parte già spacciata, ma almeno viviamo a cazzoduro.

Bengala è uno degli ultimi avamposti. Ve ne accorgerete con la roba che vi propongo sotto.

Lo capisco Vittorio Sgarbi che non vuole più parlare perché è depresso. Capisco benissimo la tentazione di non voler fare più nulla, di non dire più nulla - ma poi a chi? – di lasciarsi andare, soprattutto quando si è realizzato di aver sbagliato un po’ di cose. Restare tutto il giorno in un pigiama ogni ora più logoro come la propria anima. D’altronde vincere è impossibile perché nulla è mai abbastanza. La resa non è perdita così come la vittoria non è mai tale. Così una persona brillante come Vittorione, dopo aver sbagliato un’esistenza, si ferma e questo è positivo. È positivo perché è frutto di una frattura dello spirito che poteva pure arrivare prima ma che almeno è arrivata. C’è anche chi, però, di quel successo non ha visto neanche l’ombra e si è fermato lo stesso. La depressione è un fatto intimo con ragioni profonde, scava dentro e a tutto si arrende. Ma è proprio nella resa che troviamo la nostra invincibilità. Affermiamo la nostra volontà. La vita, in fondo, è in perenne attesa di una sua versione definitiva.

È anche un modo di auto escludersi da questa realtà che fa schifo. Una realtà che è insostenibile come la musica latina. A breve ci ritroveremo a andare a fare la spesa al Carrefour con dei carri armati come utilitarie, con le nostre borse della resilienza firmate Louis Vitton, così daremo un senso a tutti questi miliardi che dovremo sperperare per fare la guerra non si sa bene a chi. Ci inventiamo un nemico per definirci amici. Vendiamo crediti e compriamo debiti per poi finire come la Germania del ’29 e la guerra toccherà farla davvero a qualcuno. Ma sarebbe meglio farla a noi stessi. A combattere la nostra vita, finalmente eroicamente. Sarebbe davvero l’ora di fare la guerra a noi stessi e perderla come lo Sgarbone, oppure andare a fare la guerra per qualcosa di veramente ridicolo. Che so, autoarruolarsi per andare in California a depredare il culo della figlia di Cindy Crawford e tempo cinque minuti la guerra è già finita mentre fumiamo una sigaretta. Perché se non è vero quello che dice Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo. Perché è la bellezza è una dannazione per chi la porta e per chi la subisce. È vero, però, che il desiderio è una battaglia che vale il gioco di una vita e nessuno si fa davvero male.

Ma viviamo in un mondo che fa paura e non c’è più il ridicolo. Siamo in Grand Theft Auto ma senza divertimento. Circondati da una violenza senza senso. Si parla di guerra di IV, V generazione come per gli iPhone o per i cacciabombardieri. La guerra è un fatto di definizione. Meglio la vedi meglio la fai. Poi ti affacci fuori, che è un fuori metaforico, perché quel fuori ce lo portiamo tutto il giorno in tasca, e vedi che hanno vinto i coglioni. Non c’è altra lettura. Il mondo è governato dai coglioni, è popolato dai coglioni. Questa realtà non perdona. Questo è un mondo sterile, indifferentemente omologato, dove il pensiero non è neanche più unico perché ha smesso di essere pensiero. L’umanità ha cessato qualsiasi spinta critica, scegliendo di non vedere più, ma di vedersi in un costante riciclo che è futile rimando di sé. È un’umanità stupida, profondamente stupida, che non si stupisce ma si istupidisce sempre di più e questa idiozia si ispessisce nella società che la abbraccia perché così tutto è più facile. Vivere senza domandarsi più nulla ma dire sempre di più il nulla.

Tutti parlano e dicono solo stronzate. Non c’è neanche bisogno di un’analisi più profonda di questa. Un coglione è un coglione. Lombrosianamente lo si vede dalla faccia. Come quella di Claudio Cerasa. Diciamo che Musk è un genio ma nessuno sa spiegare quale delle sue “invenzioni” abbia migliorato la nostra vita. Ditemi che cazzo ci dobbiamo andare a fare su Marte. Anche su un altro pianeta sempre coglioni restiamo. Abbiamo perso la capacità di indignarci, di avere un po’ di decenza. Incapaci di rifiutare. Accettiamo ogni cosa. Come quando ci dissero che dopo un metro e mezzo lo sputo del Covid cadeva e eravamo salvi. E io me la immagino questa plenaria di scienziati e di politici a misurare col righello e il goniometro la traiettoria dello sputo. In un occhio vi si dovrebbe sputare, come faceva Totò. I kleenex tanto li avete nella borsetta della resilienza. Bisognerebbe ogni giorno davanti all’ennesimo reel avere la forza di fare un esercizio spirituale: sputare sopra lo schermo e lasciare che la bava della nostra saliva insozzi tutto quello che passa, dal principio alla fine. Ma è poco. Siamo virtualmente idioti e realmente coglioni. Dovremmo passare a fare la stessa cosa dal telefono allo specchio.

Siamo diventati tutti delle squallide maschere. Delle faccette. Macron fa la riunione dei “volenterosi” per farsi i selfie inaugurando lo slogan “la forza della rassicurazione”. Pare il tizio che ripete “fino a qui tutto bene”, mentre cade dal cinquantesimo piano, oppure il brutto titolo dell’ennesimo brutto romanzo italiano da cui faranno un brutto film italiano. Lui come gli altri. Trump chiede aiuto per le uova perché 20 milioni di galline sono morte di aviaria ma gli serve la Groenlandia e quindi mette dazi a cazzo e fa guerre a cazzo. Uno come l’altro. Ipocriti ma senza doppiezza. Non c’è neanche la decenza della bugia. Una volta dietro la falsità si celava la verità di qualche sofferenza. Come per Vittorione. Ora non mentiamo più perché non c’è alcun pensiero da nascondere. Diciamo solo cazzate, facciamo solo cazzate. Soffocati da una vomitevole retorica come quella di Prodi che pare un vecchio porco al parco mentre tocca i capelli di una giornalista. Come Benigni che ci pialla i coglioni sul Manifesto di Ventotene mentre una piazza si riempie per l’Europa e la guerra. Ma quale Europa, ma quale guerra! Non c’è bisogno di andare al fronte per morire, siamo dei morti che stanno arruolando i propri figli dopo averli già massacrati. Accettiamo ogni tragedia come un evento social. Come una nuova serie streaming. L’inaccettabile è socialmente accettato mentre mettiamo in atto nuove forme di impedimento del pensiero.

Prima c’era la pandemia ora la guerra e te ti preoccupi dello stipendio da morto di fame? Delle bollette? Dobbiamo salvare l’Europa. I valori dell’Europa! Sempre e comunque resilienza. Ma vaffanculo, te, l’Europa, la resilienza e Ventotene. Le piazze piene sono sempre occasioni sprecate per un attentato.

Andiamoci pure a Ventotene, ma a ammirare le ragazze dalla pelle abbronzata nell’azzurro delle sere d’estate. Scriviamolo pure un manifesto a Ventotene ma che sia di desiderio e di amore. Che sia scritto da un adolescente innamorato, che parli della sabbia tra i piedi o di una goccia di mare sul seno piccolo di una ventenne con le lentiggini. Di un bacio dato sotto l’ombrellone.

Oramai Netflix riveste una funzione sociologica perché noi non ci rendiamo più conto di un cazzo e allora tutti incollati all’ultima serie che ci spiega come va il mondo che noi non sappiamo.

Siccome non capisco più nulla neanche io, sto guardando, come tutti, Adolescent dal divano di casa, mentre i gatti beatamente se ne fottono, e mi rendo conto che c’è un tema molto profondo, al di là della riuscita della serie, che va colto e che mi riguarda. Ho paura. Sono cresciuto, come tutti, con un taccuino di paure che, man mano che passavano gli anni, si aggiungevano e altre si cancellavano o si sostituivano con delle nuove. Ho temuto molte cose poi col tempo le maggior parte di esse sono sfumate. C’è stato un processo di eliminazione di quelle paure più futili, più sciocche e un processo di concentrazione, invece, verso quelle paure determinanti, sostanziali. Soprattutto da quando sono diventato padre la mia paura si è spostata. Si è centrata o forse si è ampliata consolidandosi in un abbraccio tutt’altro che consolatorio. Quello che mi fa paura ha smesso di riguardare solo me. Quello che mi fa orrore mi fa ancora più orrore, ma questo orrore ora riguarda mio figlio. Non la sua innocenza, che oramai è svanita perché è cresciuto, ma la sua vita. La sua verità. Sì, ho paura, ho paura per lui. Per il mondo dove vive, per il modo in cui vive, per quello che gli può accadere, per quello che può combinare. I figli sono altro da noi ma vivono con noi. L’altro giorno mi ha chiesto della Russia, del Papa, dell’America, dell’Europa. Ho paura di questa squallida geografia del mostruoso che gli abbiamo regalato dove i ragazzini esplodono con o senza bombe. Di questo controllo sociale che si diffonde algoritmicamente per partenogenesi. Di questa epoca della non verità. Con la consapevolezza che non ci sono strumenti per combattere se non quelli del cuore che deve armarsi per continuare a amare e non smettere mai. Il cuore deve essere una trincea di sentimenti.

Ecco la guerra vera, figlio mio, quella che ti fa svendere. Così le mie paure le ho messe in un cassetto, relegate agli incubi notturni, mentre ho fatto mia solo la paura per lui. Che però tutto investe perché di lui tutto amo. Proprio perché lui è lui e non è me. In un processo di autorivelamento che un figlio ti impone con la sua essenza che rimanda costantemente alla tua, mi sembra di essere arrivato alla verità della mia paura. Ciò che io temo per lui non è altro che la paura di me padre. Di quello che posso essere diventato, un Crepet qualunque, vestito come un deficiente o Sbirulino. Di quello che posso aver sottovalutato o dato per scontato, di non aver ascoltato. Di non fare abbastanza perché non si fa mai abbastanza per i figli. La paura di quello che siamo diventati tutti quanti mentre giravamo la testa altrove per non vedere la verità dei nostri figli. E lasciare che le nostre fragilità si trasformassero in atrocità spacciate anche per moralità. Troppo impegnati a diventare dei poveri coglioni. Dei beceri criminali. Non è vero che le insicurezze appartengono solo alla giovane età. Come per Vittorio Sgarbi che, arrivati a questo punto, è diventato il simbolo della fragilità umana. Di chi non ha saputo coltivarla questa fragilità perché impegnato in tutt’altro dimenticando, appunto, che ogni fragilità è umana. Quelle adulte sono molto più laceranti, quelle adolescenziali sono formative. Sommate però, possono avere effetti devastanti. Eppure questo è un posto che non ammette più fragilità, non è un paese per giovani. Condannati all’autoisolazionismo, a un confino digitale. Scollegati da un mondo che non li sa più considerare.

Diamogliela, invece, una Ventotene a questi figli, ma che sia tutta loro e di loro tutti. Che non abbia niente di nostro, che sia pure un altro posto, che sia fatta di desideri, di sentieri, di profumi, di prati, di sabbia, di scogli e di amori infiniti sotto un cielo blu. Che abbia il sapore dolce amaro della loro vita e non il tramonto senza più alba della nostra.

hai letto un pezzo di Luca Buoncristiano

Leggo un articolo su Il Foglio, questo, e subito decido di farmi mandare il libro dal Saggiatore. Apro il libro e lo spolpo in pochi pomeriggi. Stupendo.

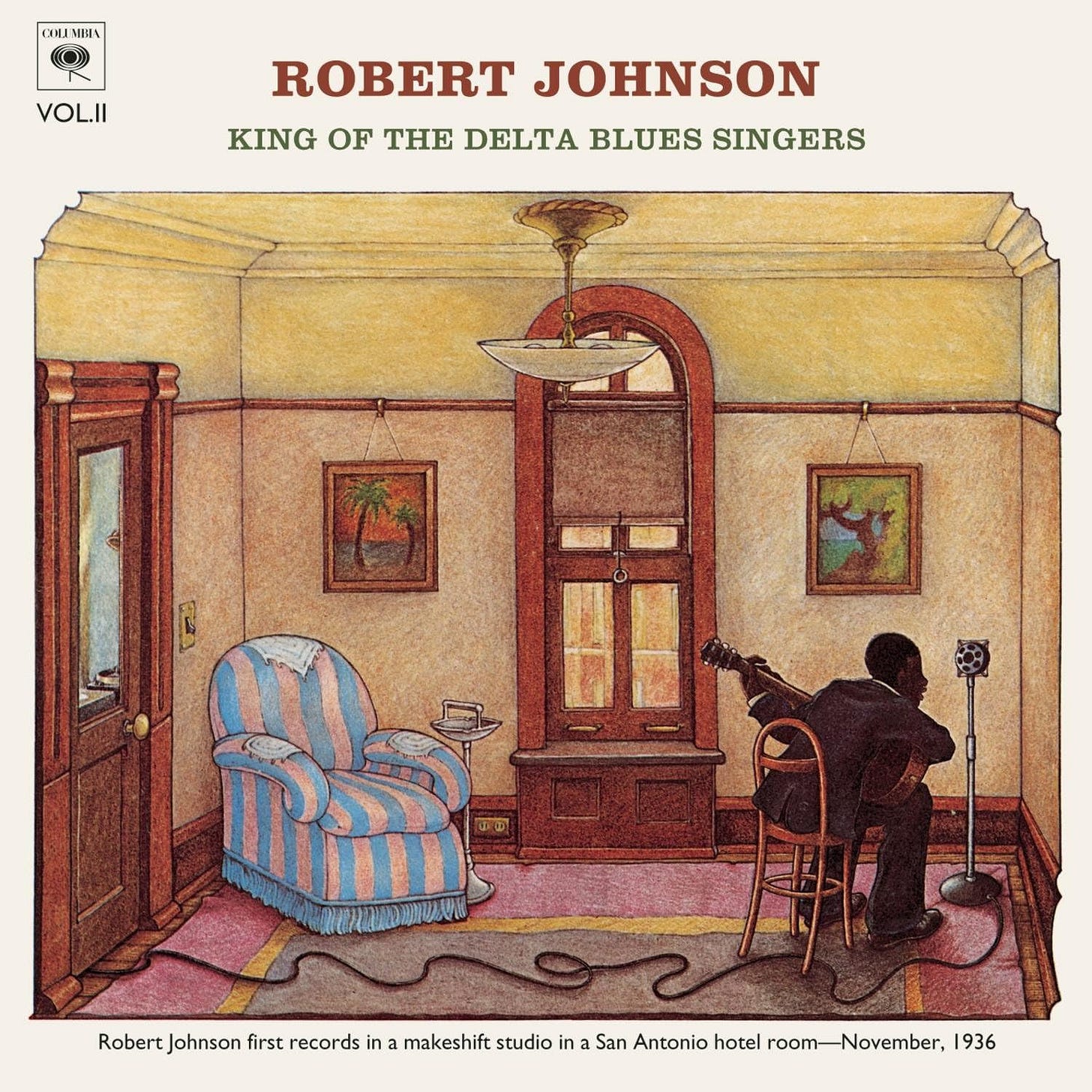

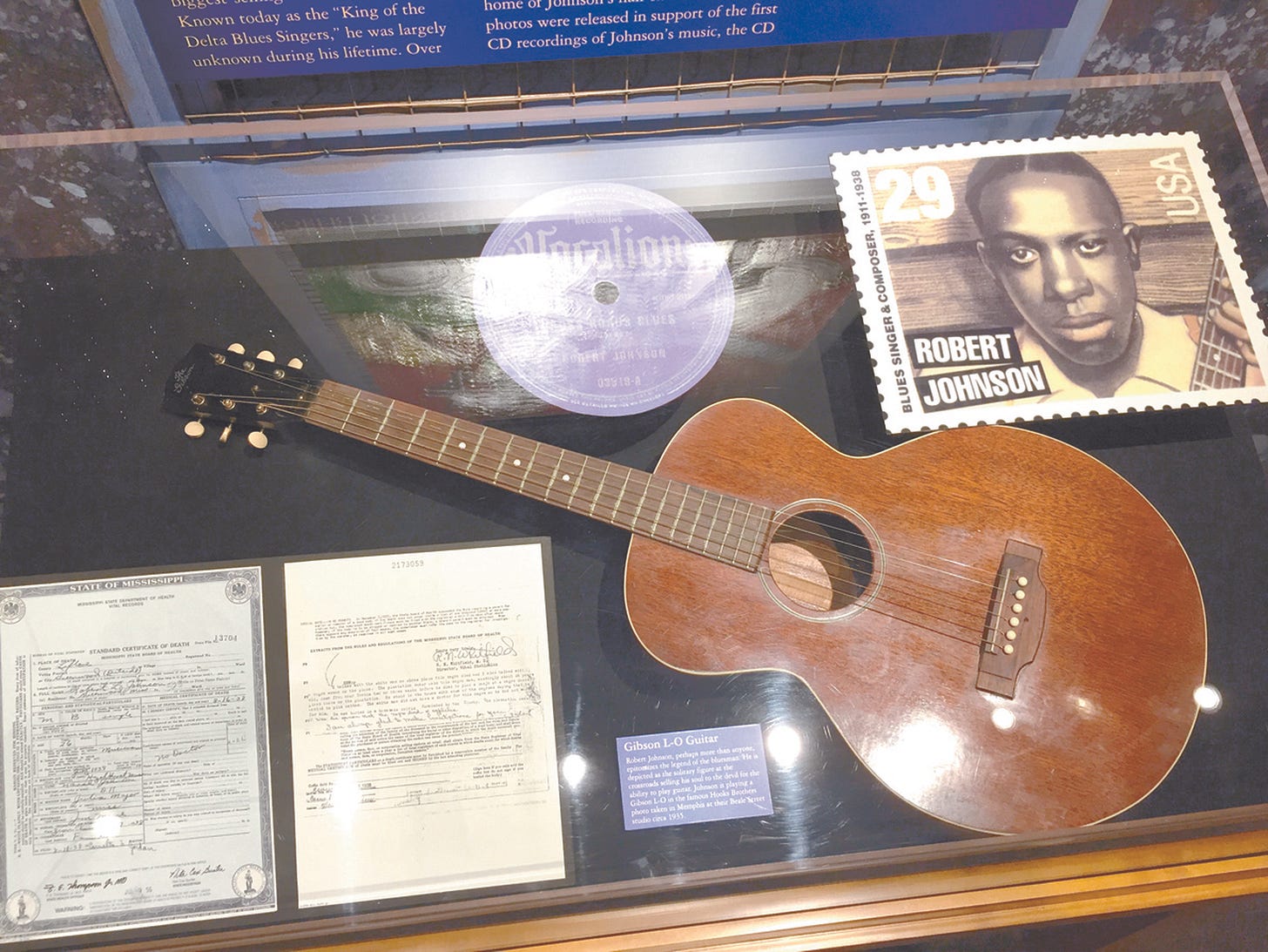

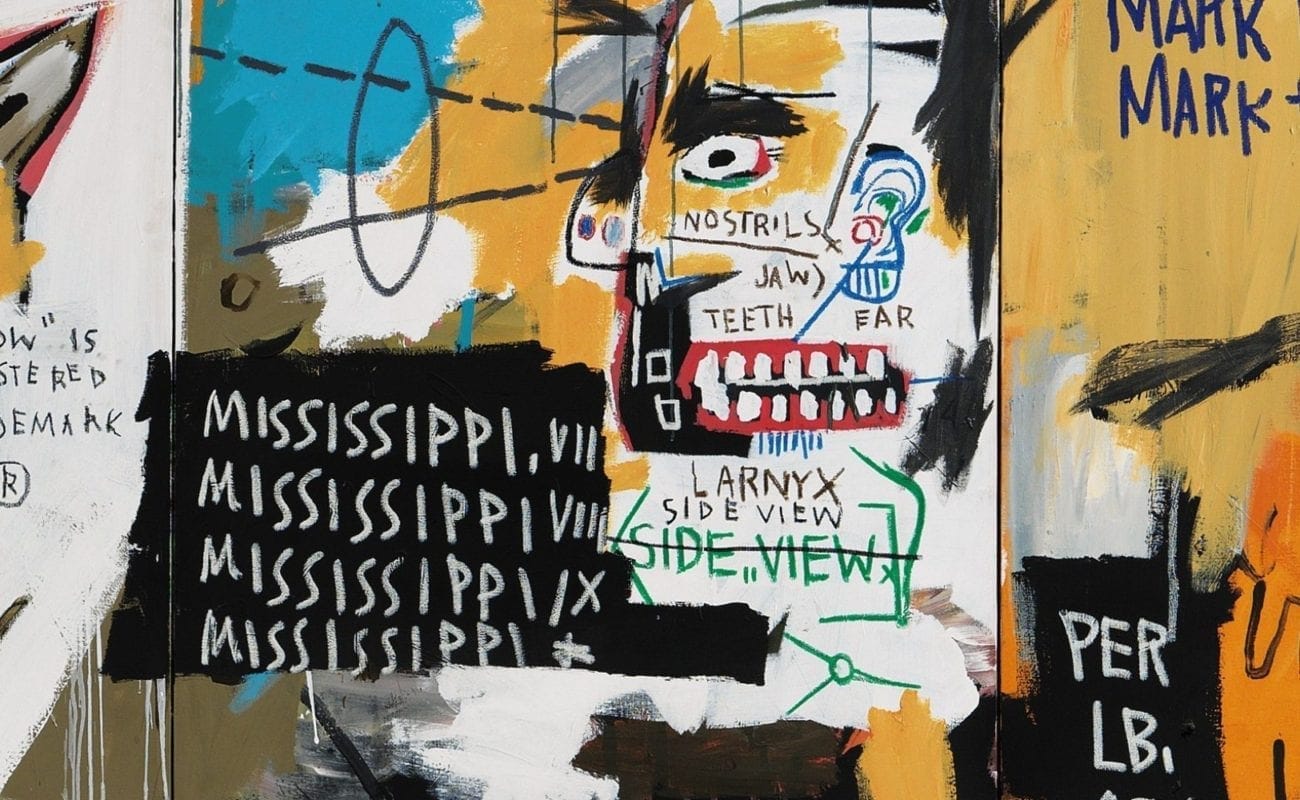

In un mondo in cui si sa tutto di tutto, la storia di Robert Johnson è importante perché di lui non si sa quasi nulla.

Dell’uomo che ha inventato il riff blues come lo concepiamo oggi, esistono solo due fotografie fatte in vita. Si sa che è morto a 27 anni, avvelenato da un marito a cui aveva trombato la moglie. Morendo ha alimentato la sua leggenda, quella di essere diventato un chitarrista pazzesco in seguito a un patto col diavolo. Siamo negli stati del Sud, Johnson hanno provato a farlo lavorare pure nelle piantagioni di cotone, ma come diceva il mio amico Billyboy: io con queste mani c’ho da sonà! Inizia suonano una corda legata a una staccionata, il diddley bow e da lì suona tutto.

Girava di paese in paese imrovvisando il blues nelle bettole e guadagnandosi da vivere, sfuggendo alla sorte di uomo di colore negli stati del sud che avrebbe dovuto lavorare nei campi. Gli piacevano più di tutto il whiskey e le donne e di lui non parlava mai con nessuno. La gente era davvero convinta che il blues fosse una musica pericolosa e demoniaca e Johnson dovette rinunciare pure al suo più grande amore e a suo figlio proprio per la nomea di suonatore di musica del diavolo, una roba che gli spezzò il cuore. Non era particolarmente brillante, poi sparì per un pò e quando tornò suonava cose mai sentite prima. Quello che facevano i pianisti, lui lo faceva alla chitarra. Aveva l’orecchio assoluto, le manie che qualcuno copiasse le sue tecniche gli facevano abbandonare una stanza se qualcuno gli fissava le mani sul manico, oppure erano la causa delle sue esibizioni di spalle.

La leggenda dice che a un crocicchio abbia venduto l’anima al diavolo per diventaere il migliore di tutti. La leggenda vuole che sul letto di morte abbia rinnegato la chitarra, dicendo è tutta colpa sua.

Sembra una canzone di De Andrè ma il libro è ancora più perfetto. Cinquant’anni di ricerche che manco l’FBI portano alla luce il ritratto di un musicista che tutti dovete conoscere. Sembra True Detective ma senza omicidi.

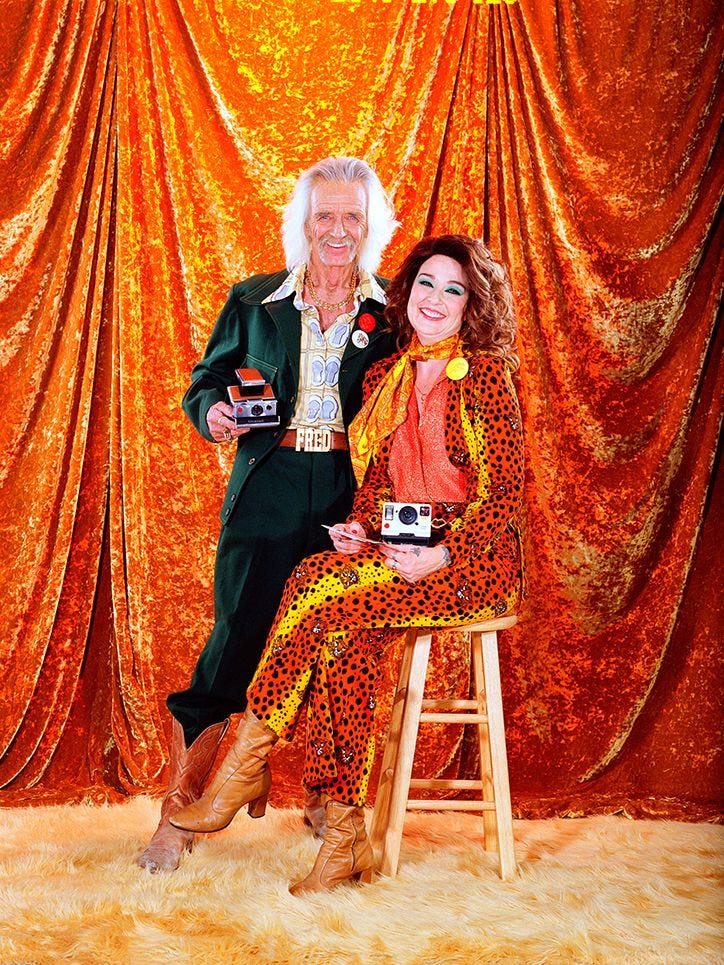

Qui un articolo in inglese che rivela un biopic di prossima uscita su Robert Johnson.

Mickey Rourke nei panni del detective Angel che gira per i dintorni di New Orleans e si scopa una bonissima Lisa Bonet dopo un numero di magia nera.

Rusty Cohle e Marty Hart che interrogano le ragazze di un bordello nascosto nelle paludi della Louisiana.

Ylenia Carrisi e il suo ultimo Capodanno nel ventre del Mississippi.

Questi sono i primi flash che il mio inconscio ha inviato al cervello quando Ray mi ha chiesto di recensire questo libro. L’immaginario che mi sono costruito su quella parte d’America non può che essere così: sporco, misterioso e inquietante. E invece il merito di “Il diavolo, probabilmente”, uno dei tanti meriti in realtà, è di demistificare questa visione, riportandola ad una verità oggettiva.

I due autori hanno passato la vita a cercare di venire a capo del mistero Robert Johnson. Cinquant’anni e centinaia di testimonianze dragando tutto il Delta del Mississippi in lungo e in largo per raccontare con stile preciso e documentaristico l’uomo e l’artista che ha fortemente influenzato il linguaggio musicale di personaggi come Jimi Hendrix, Keith Richards e Bob Dylan. Un blues primordiale e polveroso nel sud spietato e non ancora affrancato dallo schiavismo, corredato da fotografie inedite e meravigliose.

I done sold my soul, sold it to the devil, and my heart done turned to stone

I’ve got a lot of gold, got it from the devil, but he won’t let me alone

Il 1926 fu l’anno in cui Robert Johnson diventò musicista. Aveva quindici anni, per la seconda volta nella sua giovane vita abitava in una piantagione e divideva il suo tempo fra Memphis e casa sua, sul Delta. Le frequenti gite a Memphis in visita alla famiglia non fecero che confermarlo nel suo disgusto per il lavoro di contadino: a lui interessava la musica.

Wink Clark ha ricordato di quei primi tentativi musicali di Robert. «Si costruì uno strumento contro un muro con tre fili di ferro, e cominciò così, con tre fili di ferro e tre bottiglie. Aveva piantato tre chiodi nel muro, e poi dall’uno all’altro ci aveva legato un filo… Poi ci metteva una bottiglia sotto e una sopra [in alto] e tendeva bene il filo, come quando si accorda una chitarra. Riusciva a suonare quello che cantava, mentre io non sono mai riuscito a capirci niente [ride].»

Robert non tardò a capire che la chitarra gli avrebbe permesso di evitare il lavoro nei campi, di conoscere ragazze e di mettersi qualche soldo in tasca. Per riuscirci, tuttavia, ne aveva ancora di strada da fare, e fu così che diventò una spugna musicale, assorbendo da chiunque fosse disposto a prestargli attenzione, bravo o meno che fosse. Per gli standard del Delta, Robert era già musicista professionista a pieno titolo; ora si stava perfezionando e di nuovo si trovò assediato dalle donne. Moore ha ricordato che i suoi blues eccitavano tanto le ragazze che Robert era costretto a proteggersene. «Ti dico io come andava: non è che lui fosse scatenato, erano le ragazze che non lo lasciavano in pace. Quando suonavamo dovevamo mettere delle barriere, perché se no quelle gli saltavano addosso.»

Il blues e le sue associazioni con la musica del diavolo erano ragioni di gravi contrasti nelle famiglie nere del Sud. Uno studioso ha osservato che «nonni e genitori ammonivano che cantare reel e blues era la strada diretta per l’inferno». Robert si trovò ai ferri corti con queste credenze. Non si può pensare che ignorasse come tanti, intorno a lui, ritenessero che la morte di ben due sue mogli fosse collegata alla sua dimestichezza con la musica del diavolo.

In quelle bettole si andava per giocare a carte, scommettere, bere, fare baldoria. Erano posti poco raccomandabili. Johnny Shines, che di lì a poco avrebbe conosciuto Robert, ha ricordato la clientela abituale tanto turbolenta da rendere indispensabili alcune cautele: «La birra veniva servita in tazze, il whisky bisognava berlo a canna dalla bottiglia. Bicchieri non ce n’erano, o bevevi dalla bottiglia o usavi la tazza della birra: tazza che poi era una gavetta di latta. Sì, perché non si potevano usare boccali, là dentro, perché la gente, quando dava fuori, se li spaccava sulla testa.

Eh sì, postacci, proprio». I musicisti sapevano che lì c’era da guadagnare bene e la competizione per trovarvi lavoro era accanita. Per venire ingaggiati ci voleva non meno fortuna che talento, e Robert ne aveva dell’una e dell’altro.

Lo stile bottleneck probabilmente risultava dalla somma di diversi fattori: i monocordi d’origine africana su cui tanti bluesmen avevano cominciato, come il diddley bow descritto sopra, le sonorità hawaiane venute di moda sullo scorcio iniziale del XX secolo, e diverse accordature impiegate dai braccianti messicani. Furono infatti i messicani, che lavorarono a disboscare e a bonificare le paludi negli anni intorno al 1900, a portare nel Delta la chitarra. Erano soliti suonarla con un’accordatura aperta in Sol, che i braccianti neri, quando adottarono lo strumento, chiamarono infatti l’accordatura spagnola.

Se vuoi imparare a suonare il banjo o la chitarra o a fare i giochi di prestigio, ti devi vendere al diavolo. Per nove mattine di seguito va’ al cimitero, prendi della terra, portala via e mettila in una bottiglietta, poi va’ a un crocicchio, siediti e cerca di suonare la chitarra. Non curarti di chi arriva, non spaventarti, non scappare. Resta lì per nove mattine e la nona arriverà un cavaliere veloce come il fulmine e in forma di diavolo. Tu resta lì e suona; quando sarà passato, tu saprai suonare tutto quello che vuoi, fare tutti i giochi di prestigio, perché ti sarai venduto al diavolo. (Leggenda sui crocicchi)

Robert non aveva bisogno di parlare molto di sé: bastava la sua musica a rivelarlo come un uomo vulnerabile e sensibilissimo, che era poi quanto gli assicurava un immenso successo con le donne.

Shines ricorda che con l’impeto della sua chitarra Robert faceva piangere la gente. «Succedeva spesso, e credo che Robert potesse piangere non meno di chiunque altro. È, penso io, una delle ragioni per cui Robert preferiva starsene per conto suo, come poi avrebbe fatto. Quello che aveva lui di particolare, credo, è che piangeva dentro di sé. Sì, piangeva dentro.»

Ho parlato con il bianco sulla cui proprietà il negro è morto e anche con una negra lì residente. Il proprietario della piantagione ha detto che il negro, a quanto pare sui ventisei anni, era arrivato due o tre settimane prima da Tunica per suonare il banjo a un ballo di negri, lì nella piantagione. È rimasto nella casa con alcuni dei negri, dicendo che voleva raccogliere il cotone. Il bianco non ha trovato un medico per il negro, che non lavorava per lui. È stato seppellito in una cassa di fortuna, fornita dalla Contea. Il padrone della piantagione ha affermato che secondo lui il negro è morto di sifilide.

(Relazione sulla morte di Robert Johnson)

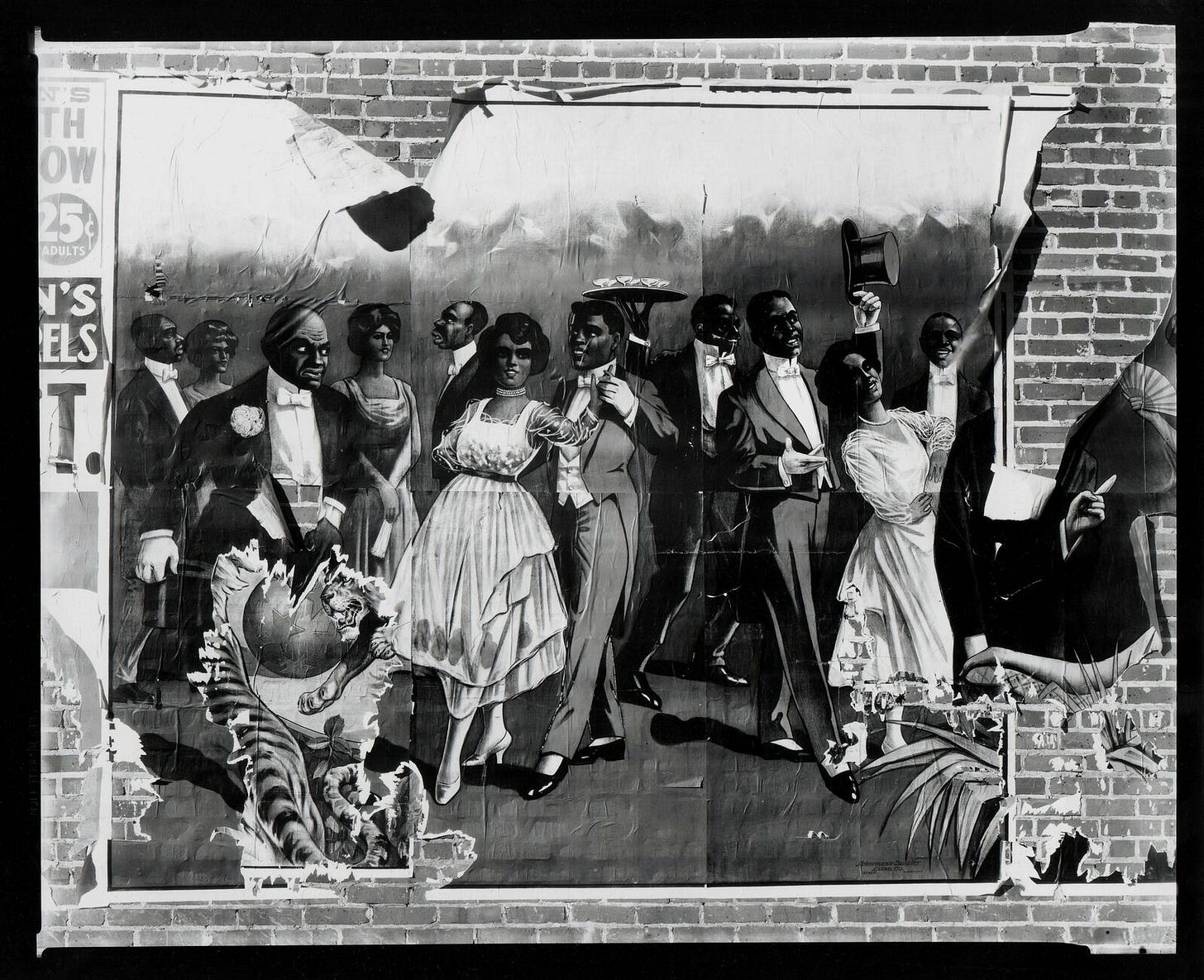

Per tutto il tempo in cui ho letto il libro su Johnson ho avuto in mente solo le foto di Walker Evans negli stati del sud.

Dal sito di Reggio Emilia:

Evans si rivela grazie all’incarico della Farm Security Administration, ente governativo che intende documentare lo stato degli USA negli anni della Grande Depressione. Insieme a un gruppo fenomenale di talenti quali Dorothea Lange, Arthur Rothstein, Russell Lee e altri, reinventa la fotografia documentaria e realizza alcuni degli scatti più iconici di sempre. Queste fotografie in parte confluiranno nello storico catalogo della sua prima mostra personale, American Photography, una raccolta che ebbe un’enorme influenza anche in Europa.

Ma la ricerca di Evans scavalca la dimensione meramente sociale. Nel suo “inventario” anti-retorico di architetture e oggetti la quotidianità, paradossalmente, rappresenta in maniera puntuale il più realistico e irrealistico dei miti: l’America.

Questo libro si trova nella stessa edizione del 1938, l’anno in cui è uscito.

Walker Evans fu il primo fotografo ad avere una personale al MoMa.

L.K.: Who were your favorite authors? Did they influence your photography?

W.E.: Flaubert, I suppose, mostly by method. And Baudelaire in spirit. Yes, they certainly did influence me, in every way.

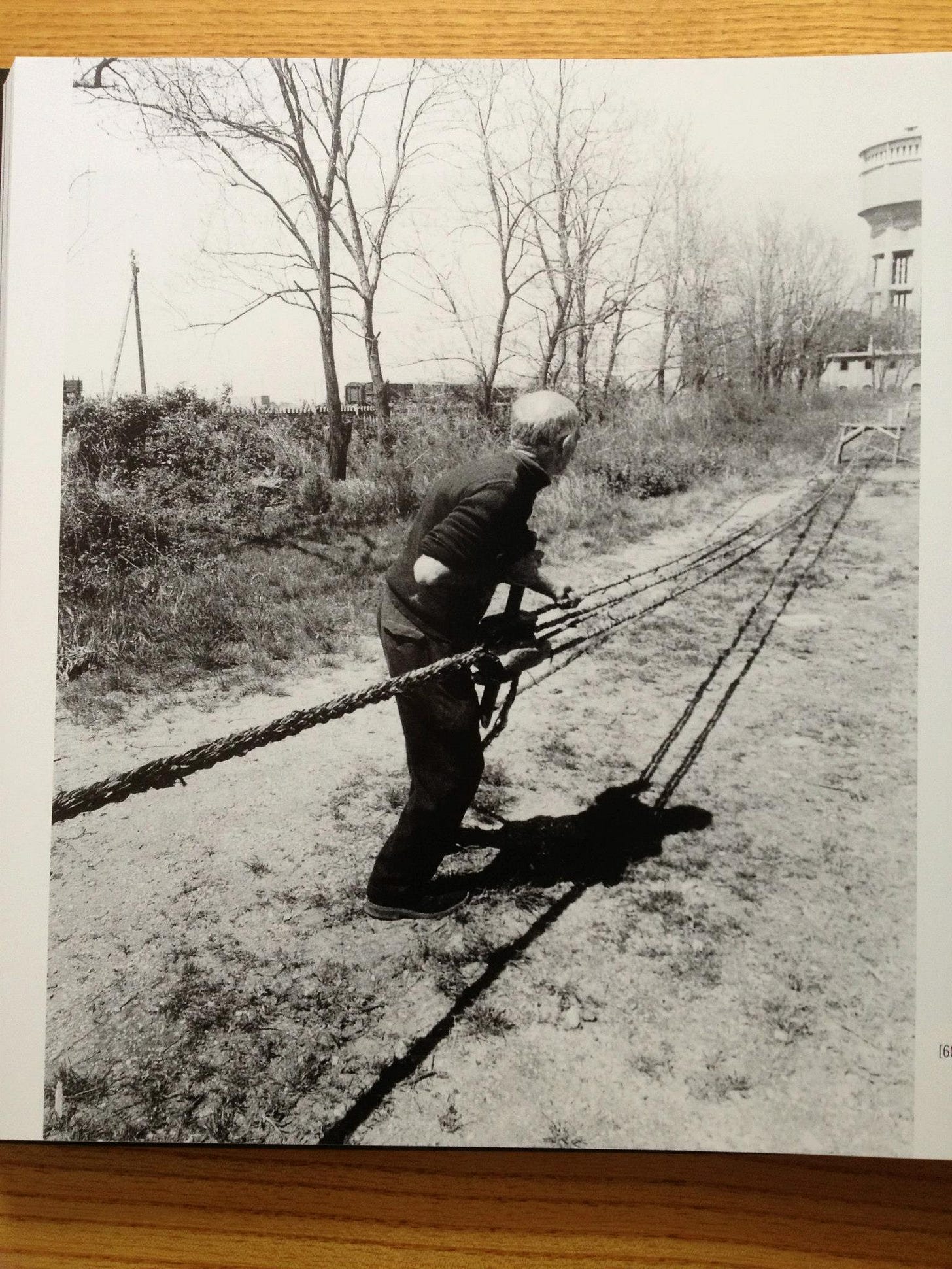

Tutti in piedi sul divano quindi per Gente del Delta - 1958 di Nino Migliori, uscito con Humboldt Books, la casa editrice diretta da Giovanna Silva.

Nella fotografia di Migliori la noia non esiste.

Il suo delta del Po ha un che di struggente, fa venire in mente delle atmosfere stile Amarcord di Fellini. La miseria più nera di un’Italia contadina nel dopoguerra, in cui le giornate erano fatte di vita nei campi e un tozzo di pane, non intacca i sorrisi pieni d’amore e di vita di questi soggetti. È come sconfitta dall’unione delle famiglie che vivevano d’agricoltura, dando vita a piccoli paesi e insediamenti che erano a loro volta un’unica grande famiglia, un mondo sospeso tra la chiesa e la festa di paese, lontanissimo da Roma e dalle città, da quel fronte caldo in cui “succedono le cose”.

E proprio qui dove non succede niente c’è lo spettacolo della vita, una roba tipo Malick, fatta di paesaggi brulli e vuoti ma percorsi dal divino. C’è tanta di quella dignità, tanta di quella forza in ogni scatto, che anche solo come esempio queste foto andrebbero inserite nei libri di storia dell’arte al liceo.

Come mai siamo così affascinati da quel mondo? Come mai anche se c’è la miseria comunica solo sensazioni “sane”? Perché ci mostra come eravamo aperti al futuro. La guerra era finita, c’era voglia di ricostruire, da qualche parte sarebbe pur iniziato un boom e nell’aria si intuiva. Il futuro, come un’onda invisibile e lontana, avrebbe comunque scosso le vite minuscole di questi bambini col vestito della domenica, delle donne chine nei campi, dei contadini. Insomma prima del fottutissimo cloud si spaccavano in quattro la schiena ma a fine giornata avevano la terra, la proprietà, il senso tangibile del loro lavoro e questo forse evitava burnout e mobbing ad opera di piccoli insetti umani da ufficio.

Ma il libro non parla di questo, anzi magari ce lo vedo solo io. Il libro è un viaggio sul Delta nel 1958 e ognuno può dargli un senso diverso. Assurdo eh? Ecco che succede quando l’editore non è una multinazionale e cura ogni singolo dettaglio. Ecco che sono ancora magici i libri di fotografia.

«È come se la casa parlasse e ti dicesse: "Non ce la fai più, vero, a sentire i discorsi? Non sopporti più l'intelligenza degli sprovveduti? Stai qui. Fai come il bruco dei salici che, se attaccato, emette acido formico urticante"»

«L'inaccessibile, come è vicino. Devi solo sciogliere il nodo, guardare, come un biglietto che ti infilano in mano e a cui devi rispondere all'istante».

Nel risvolto è scritto: lo scrittore ci racconta un anno vissuto a pelo d'acqua ad ascoltare le storie dei vecchi pescatori e i sogni di Jenny la cantante, a vedere uomini remare in canoa o con una muta addosso procedere verso la foce. Un anno di apparente solitudine che si trasforma nell'elegia degli spazi vuoti. Ognuno ha le proprie ragioni per stare sul fiume o fuggirne, ognuno ha la propria visione dell'acqua. In queste pagine, invece, nessuna fuga, nessuna ricerca di se stessi, piuttosto un resoconto, tra contemplazione e spirito d'avventura, grazie al quale ci si accorge che ogni luogo può essere unico».

È questo l'aspetto che mi ha conquistato dei racconti su Hermes e suo nonno "Acconto" (soprannomminato così perché si faceva pagare il pesce prima di pescarlo), di Jenny e lo spettro dei bielorussi che saccheggiano il fondale di notte. Perché le storie muovono i posti, fanno arrivare voci ovunque e rendono i luoghi delle calamite. Capisco Bregola che va lì con l'orecchio teso perché è lo stesso sentimento che ho io quando passo di fronte a un baretto del Padule in cui tutti mi guardano storto, in cui son sceso una volta con Maurizio e gli stavamo così sul cazzo noi stranieri che hanno chiamato un vigile urbano a farci la multa (la multa! per divieto di sosta in MEZZO AL NULLA).

Sono poche pagine, mi è arrivato oggi e l'ho quasi finito ma lascio a chi se la sente, il percorso in prima persona di questo lungo canale.

Stamattina avevo in mano Tutto Libri de La Stampa. Noiosissimo. In pratica tutti gli inserti culturali dei giornali non sono altro che la rilettura delle email degli uffici stampa delle case editrici. Vetrine.

Si parla solo di un'enclave accettata di autori ed editori e si porta avanti un sistema clienterale della promozione culturale. Amici di amici, gente figa, case editrici fighe.

È giusto che i quotidiani non vendano più una copia. Nessuno li rimpiangerà a meno che non cambino totalmente.

Dieci anni fa correvo in edicola per comprare Rolling Stone di Carlo Antonelli perché dentro ci trovavo delle perle. Ho conosciuto autori che non avrei mai incontrato senza quelle pagine e a quella rivista devo molto. Che cosa devo a Robinson di Repubblica invece? Niente.

Per le mani ho Gente del Polesine di Edoardo Terren.

Terren è uno sconosciuto tranne che per un circolo di fotografi nei dintorni di Padova. Ha 77 anni e nella vita fa l'imprenditore anche se dal 1978 tiene in mano una macchina fotografica e scatta.

Uomo del bianco e nero, della stampa e dell'analogico, ha iniziato fotografando i soggetti vicini a lui, quelli che avevano da dirgli qualcosa. Ecco la gente del Polesine, un'area lagunare fuori dal tempo. Il suo lavoro ricorda quello di Walker Evans ma lui non ha idea di chi sia Walker Evans. Ti risponde al telefono in veneto stretto e ti dice cose semplici: «la macchina è senza cuore, il cuore sei tu e l'ottica che scegli. Io avevo il 28 come strumento per avvicinarmi ai soggetti».

Dopo averci parlato al telefono due o tre volte Terren mi invia a casa i suoi libri. Sono splendidi.

Sono i libri di cui si dovrebbe parlare sulle pagine culturali dei giornali al posto di quel mucchio di fesserie che ogni giorno promuovono. Invece niente.

Andate sul suo sito. Scrivetegli, risponde a tutti. Chiamatelo. Comprateli i libri. Riempitelo d'amore.

Incipit:

«Caro amico adesso nelle polverose ore senza tempo della città quando le strade si stendono scure e fumanti nella scia delle autoinnaffiatrici e adesso che l’ubriaco e il senzatetto si sono arenati al riparo di muri nei vicoli o nei terreni incolti e i gatti avanzano scarni e ingobbiti in questi lugubri dintorni, adesso in questi corridoi selciati o acciottolati neri di fuliggine dove l’ombra dei fili della luce disegna arpe gotiche sulle porte degli scantinati non camminerà anima viva all’infuori di te».

Poi:

«Eccoci arrivati in un mondo dentro al mondo. In queste lande straniere, queste foibe e sodaglie intestiziali che i giusti vedono dalle auto o dai treni, un'altra vita sogna. Deformi o neri, folli, fuggiaschi di ogni risma, stranieri in ogni contrada».

Qui un sito prezioso con le foto dei luoghi del libro.

McCarthy per me rappresenta "la lettura" ancor di più che "la scrittura".

Se penso all'atto stesso di leggere, allo sforzo che richiede e alla soddisfazione che dà, allora sto pensando a McCarthy.

Quando lessi Suttree la prima volta rimasi sconvolto. Ogni volta che mi trovo di fronte a un suo libro penso: questo è il migliore. Poi cambio idea con quello dopo. Con Suttree mi ricordo che pensai sarebbe stato stupido cambiare idea.

La prosa in queste pagine è pesantissima, difficile e non a caso l'hanno paragonato a Joyce, ma l'universo descritto necessita di tutto quel vocabolario.

Protagonista della storia l'epico Suttree, tizio che decide di ritirarsi in una casa galleggiante e di vivere in mezzo al niente. Uno che si va decisamente a sperdere.

Una volta il mio amico Lorenzo mi disse che gli ricordavo LUI e quello fu per me uno dei momenti in cui mi sono sentito più figo nella vita.

Non esiste un libro che sia più aderente a quel senso di perdita totale che rappresenta sparire. Fuori da Vita nei boschi di Walden, dal romanticismo ecologista degli eremiti puliti, Suttree ti porta nella pozza merdosa di una barca con pesci mostro, dove per vivere si usano espedienti. Altro che cazzi, Suttree è così reale che ti smonta ogni sogno di mollare tutto e andartene, ti fa benedire lo stipendio e il tetto caldo.

Ho anche scritto un romanzo, che non ho il coraggio di pubblicare, con il mio Suttree personale.

Dal web:

Il romanzo inizia con Suttree che osserva la polizia mentre recupera il corpo di un suicida dalle acque del fiume Tennessee. Il protagonista vive isolato in una casa galleggiante, piuttosto malconcia, ai margini della società. Per mantenersi ha una piccola barca con cui, sulle correnti del fiume, che ormai conosce come i nativi, pesca pesce gatto, che poi rivende al mercato di Knoxville. Ma Suttree non ha sempre fatto la vita dell'emarginato: era sposato, ha un figlio e una moglie che ha abbandonato, rifiutando una vita agiata che gli veniva garantita dalla ricca famiglia borghese da cui proviene. Intorno a lui si muovono i personaggi più disparati: nei meandri del fiume troviamo ladri, assassini, derelitti, fattucchiere, puttane, negri e poliziotti dell'America brutale dei primi anni cinquanta. Un mondo segnato dalla miseria, dall'alcool e dalla violenza. Suttree mette in scena la solitudine di un uomo che ha passato il confine.

15 euro Einaudi e vai con dios amigo.

Ok è tutto. Ci vediamo la settimana prossima. In fondo a Bengala troverete sempre e soltanto una frase di Charles Bukowski. Sappiatelo.